Теплоемкость и теплота реакций пиролиза углей Донбасса

Данная работа представляет собой исследование влияния степени метаморфизма и зольности на термические характеристики углей Донбасса в широком диапазоне температур. При ее выполнении были использованы ранее разработанные методики определения эффективной и истинной теплоемкостей, а также теплоты реакций пиролиза углей. Результаты технического анализа исследованных проб представлены в табл. 1, элементарного - в табл. 2.

Исследования проводили с сухими пробами углей, измельченными до 0,25 мм при скорости нагрева 10 град/мин в непрерывном токе сухого азота, очищенного от примеси кислорода.

Термические характеристики концентратов.

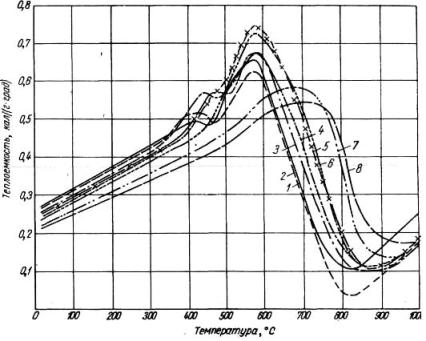

Эффективная теплоемкость углей, полученная в ходе непрерывного нагрева в интервале температур от 20 до 1000° С, представляет собой сумму истинной теплоемкости при постоянном давлении и тепловых эффектов реакции пиролиза.

Таблица 1| Наименование шахты | Марка углей | Результаты технического анализа, % | |||||

| Рядовые угли | Концентраты | ||||||

| Ас | Sобщ | Vr | Ас | Sобщ | Vr | ||

| Мирнедолинская | Д | 25,4 | 1,7 | 37,7 | 4,9 | 1,6 | 37,4 |

| Белореченская | Г | 34,7 | 2,1 | 38,8 | 4,9 | 2,1 | 37,2 |

| № 4-2 бис | Ж | 25,1 | 2,6 | 32,8 | 5,9 | 1,8 | 30,9 |

| № 6-6 бис | К | 25,1 | 4,3 | 20,2 | 6,1 | 2,4 | 19,9 |

| № 12 им. Дзержинского | ОС | 25,2 | 4,0 | 19,3 | 7,7 | 2,8 | 18,7 |

| Анненская | Т | 29,7 | 3,7 | 15,9 | 8,3 | 2,6 | 13,6 |

| № I бис им. I Мая | ПА | 34,9 | 1,4 | 7,7 | 4,3 | 0,8 | 6,2 |

| №12 Основная | А | 22,9 | 1,4 | 4,2 | 3,4 | 0,6 | 3,9 |

С началом процесса пиролиза, сопровождаемого эндо- и экзотермическими тепловыми эффектами, на кривых эффективной теплоемкости углей от длиннопламенного до коксового наблюдаются ярко выраженные эндотермический максимум при 425—427° С и экзотермический минимум при 470—515°С. При этом для более метаморфизованных углей экстремальные точки соответствуют более высоким температурам. Для угля марки ОС максимум при 475° С выражен очень слабо и вообще отсутствует у тощего угля, полуантрацита и антрацита.

С началом процесса пиролиза, сопровождаемого эндо- и экзотермическими тепловыми эффектами, на кривых эффективной теплоемкости углей от длиннопламенного до коксового наблюдаются ярко выраженные эндотермический максимум при 425—427° С и экзотермический минимум при 470—515°С. При этом для более метаморфизованных углей экстремальные точки соответствуют более высоким температурам. Для угля марки ОС максимум при 475° С выражен очень слабо и вообще отсутствует у тощего угля, полуантрацита и антрацита.| Наименование шахты | Результаты элементного анализа, % | |||

| Cr | Hr | Sr | (N+O)r | |

| Мирнедолинская | 78,48 | 5,24 | 1,72 | 14,56 |

| Белореченская | 81,39 | 5,34 | 2,15 | 11,12 |

| № 4-2 бис | 85,19 | 5,27 | 1,92 | 7,60 |

| № 6-6 бис | 88,40 | 4,54 | 2,57 | 4,49 |

| № 12 им. Дзержинского | 89,74 | 4,47 | 3,05 | 2,74 |

| Анненская | 90,12 | 3,87 | 2,74 | 3,27 |

| № I бис им. I Мая | 94,30 | 3,54 | 0,84 | 1,32 |

| №12 Основная | 94,92 | 2,68 | 0,63 | 1,76 |

С дальнейшим нагревом эффективная теплоемкость углей значительно возрастает — до 0,621—0,743 кал/г•град) при 570-5800С, после чего резко уменьшается, достигая минимума при температурах от 825° С для длиннопламенного, до 875°С для тощего углей. (Исключение составляют полуантрацит и антрацит, для которых эндотермический максимум наблюдается при 700 и 750°С, а экзотермический минимум — при 900 и 950° С соответственно).

С дальнейшим нагревом эффективная теплоемкость углей значительно возрастает — до 0,621—0,743 кал/г•град) при 570-5800С, после чего резко уменьшается, достигая минимума при температурах от 825° С для длиннопламенного, до 875°С для тощего углей. (Исключение составляют полуантрацит и антрацит, для которых эндотермический максимум наблюдается при 700 и 750°С, а экзотермический минимум — при 900 и 950° С соответственно).| Температура, °С | Значение истинной теплоемкости кал/г•град для концентратов углей марок | |||||||

| Д | Г | Ж | К | ОС | Т | ПА | А | |

| 20 | 0,275 | 0,270 | 0,260 | 0,255 | 0,250 | 0,240 | 0,226 | 0,222 |

| 100 | 0,317 | 0,312 | 0,302 | 0,296 | 0,291 | 0,280 | 0,261 | 0,254 |

| 200 | 0,370 | 0,363 | 0,353 | 0,346 | 0,340 | 0,331 | 0,304 | 0,294 |

| 300 | 0,395 | 0,385 | 0,375 | 0,370 | 0,367 | 0,361 | 0,342 | 0,332 |

| 400 | 0,409 | 0,395 | 0,391 | 0,386 | 0,383 | 0,376 | 0,370 | 0,353 |

| 500 | 0,417 | 0,402 | 0,396 | 0,393 | 0,390 | 0,382 | 0,391 | 0,363 |

| 600 | 0,424 | 0,411 | 0,403 | 0,399 | 0,392 | 0,386 | 0,404 | 0,370 |

| 700 | 0,428 | 0,416 | 0,409 | 0,404 | 0,395 | 0,390 | 0,414 | 0,377 |

| 800 | 0,433 | 0,421 | 0,414 | 0,408 | 0,398 | 0,394 | 0,418 | 0,393 |

| 900 | 0,437 | 0,425 | 0,418 | 0,411 | 0,401 | 0,398 | 0,420 | 0,389 |

| 1000 | 0,442 | 0,429 | 0,421 | 0,415 | 0,404 | 0,400 | 0,422 | 0,391 |

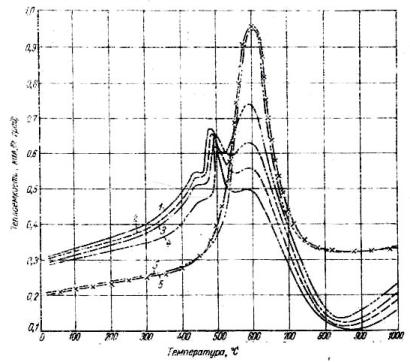

Термические характеристики рядовых углей.

Характер кривых изменения эффективной и истинной теплоемкостей рядовых углей тот же, что и для концентратов. Значения эффективной и истинной теплоемкостей рядовых углей Донецкого бассейна представлены в табл. 4 и 5.| Температура, °С | Значения эффективной теплоемкости кал/(г•град) для рядовых углей марок | |||||||

| Д | Г | Ж | К | ОС | Т | ПА | А | |

| 20 | 0,265 | 0,240 | 0,255 | 0,250 | 0,227 | 0,204 | 0,190 | 0,198 |

| 100 | 0,295 | 0,270 | 0,286 | 0,281 | 0,258 | 0,234 | 0,218 | 0,227 |

| 150 | 0,315 | 0,290 | 0,304 | 0,300 | 0,277 | 0,253 | 0,236 | 0,245 |

| 200 | 0,332 | 0,310 | 0,332 | 0,318 | 0,297 | 0,273 | 0,254 | 0,263 |

| 250 | 0,325 | 0,329 | 0,342 | 0,337 | 0,317 | 0,292 | 0,273 | 0,282 |

| 300 | 0,370 | 0,349 | 0,361 | 0,356 | 0,336 | 0,312 | 0,219 | 0,311 |

| 350 | 0,393 | 0,370 | 0,392 | 0,385 | 0,356 | 0,330 | 0,308 | 0,320 |

| 400 | 0,421 | 0,397 | 0,436 | 0,417 | 0,378 | 0,351 | 0,325 | 0,388 |

| 450 | 0,427 | 0,408 | 0,481 | 0,478 | 0,418 | 0,381 | 0,352 | 0,358 |

| 500 | 0,475 | 0,446 | 0,521 | 0,529 | 0,491 | 0,478 | 0,399 | 0,398 |

| 550 | 0,591 | 0,574 | 0,640 | 0,683 | 0,621 | 0,635 | 0,477 | 0,477 |

| 600 | 0,748 | 0,689 | 0,689 | 0,722 | 0,706 | 0,742 | 0,567 | 0,543 |

| 650 | 0,489 | 0,455 | 0,523 | 0,601 | 0,557 | 0,556 | 0,535 | 0,508 |

| 700 | 0,331 | 0,303 | 0,379 | 0,476 | 0,437 | 0,438 | 0,477 | 0,472 |

| 750 | 0,292 | 0,228 | 0,271 | 0,354 | 0,328 | 0,333 | 0,311 | 0,466 |

| 800 | 0,175 | 0,193 | 0,211 | 0,189 | 0,231 | 0,238 | 0,245 | 0,446 |

| 850 | 0,174 | 0,190 | 0,200 | 0,184 | 0,206 | 0,213 | 0,245 | 0,359 |

| 900 | 0,195 | 0,208 | 0,216 | 0,200 | 0,224 | 0,218 | 0,252 | 0,306 |

| 950 | 0,238 | 0,243 | 0,250 | 0,235 | 0,257 | 0,243 | 0,274 | 0,274 |

| 1000 | 0,289 | 0,294 | 0,295 | 0,283 | 0,292 | 0,175 | 0,313 | 0,280 |

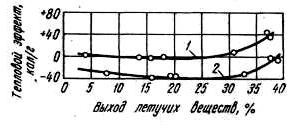

В случае рядовых углей наблюдается сдвиг области эндотермических реакций в сторону более высоких температур. Так, область эндотермических реакций рядового длиннопламенного угля распространяется до 680° С, а концентрата - до 665° С. Суммарный тепло¬вой эффект реакций пиролиза в интервале от 200 до 1000° С для всех рядовых углей отрицателен и изменяется по кривой с минимумом до углей средней стадии метаморфизма см. рис. 2, кривая 2); для длиннопламенного и газового углей его величина близка к нулю.

Таблица 5| Температура, °С | Значение истинной теплоемкости кал/г•град для рядовых углей марок | |||||||

| Д | Г | Ж | К | ОС | Т | ПА | А | |

| 20 | 0,265 | 0,240 | 0,255 | 0,250 | 0,227 | 0,204 | 0,190 | 0,198 |

| 100 | 0,295 | 0,270 | 0,286 | 0,281 | 0,258 | 0,234 | 0,218 | 0,224 |

| 200 | 0,332 | 0,310 | 0,322 | 0,318 | 0,297 | 0,273 | 0,254 | 0,263 |

| 300 | 0,356 | 0,330 | 0,341 | 0,339 | 0,325 | 0,308 | 0,291 | 0,301 |

| 400 | 0,365 | 0,342 | 0,346 | 0,355 | 0,337 | 0,323 | 0,317 | 0,325 |

| 500 | 0,370 | 0,350 | 0,349 | 0,365 | 0,340 | 0,331 | 0,331 | 0,334 |

| 600 | 0,372 | 0,356 | 0,351 | 0,370 | 0,342 | 0,337 | 0,339 | 0,336 |

| 700 | 0,347 | 0,360 | 0,353 | 0,372 | 0,344 | 0,340 | 0,345 | 0,338 |

| 800 | 0,376 | 0,362 | 0,355 | 0,374 | 0,346 | 0,343 | 0,350 | 0,340 |

| 900 | 0,378 | 0,364 | 0,356 | 0,375 | 0,348 | 0,345 | 0,353 | 0,341 |

| 1000 | 0,380 | 0,366 | 0,357 | 0,376 | 0,349 | 0,346 | 0,355 | 0,342 |

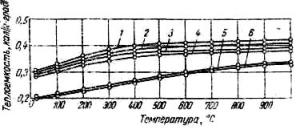

Влияние зольности на термические характеристики углей.

Исследованию подвергали пробы угля марки К ш. 6-6 бис «Брянка» с искусственно подобранной зольностью, равной ~7, 12, 20, 25%; породы, выбранной вручную из фракции >1,4 г/см3 с Ас=86,1%; а также пробу рядового угля марки Ж Суходольской ЦОФ с Ас=77,9%. Истинная теплоемкость исследованных проб (рис. 4) равномерно увеличивается с ростом температуры и уменьшается с возрастанием их зольности. Изменение истинной теплоемкости породы в зависимости от температуры описывается уравнением:

Истинная теплоемкость исследованных проб (рис. 4) равномерно увеличивается с ростом температуры и уменьшается с возрастанием их зольности. Изменение истинной теплоемкости породы в зависимости от температуры описывается уравнением: Отклонение значений теплоемкости, полученных по этому уравнению, от экспериментальных данных не превышает ±1 %.

Отклонение значений теплоемкости, полученных по этому уравнению, от экспериментальных данных не превышает ±1 %.

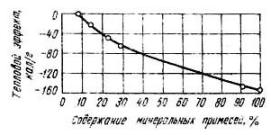

Суммарный тепловой эффект реакций пиролиза закономерно изменяется с ростом содержания минеральных примесей.

Суммарный тепловой эффект реакций пиролиза закономерно изменяется с ростом содержания минеральных примесей.| АС, % | Н1, кал/г | Н2, кал/г | сумма Н, кал/г |

| 7,1 | -34,7 | +91,3 | +56,6 |

| 12,1 | -46,8 | +79,5 | +32,7 |

| 19,9 | -56,8 | +66,3 | +9,5 |

| 25,0 | -63,7 | +56,8 | -6,9 |

| 77,9 | -91,0 | 0 | -91,0 |

| 86,1 | -97,0 | 0 | -97,0 |

Выводы:

1.Определенны значения эффективной и истинной теплоемкостей и суммарного теплового эффекта реакций пиролиза концентратов и рядовых углей Донецкого бассейна.