ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЭЛЕКТОСТАНЦИЙ ОТ ОБРЫВА ФАЗЫ В ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Донецкий государственный технический университет

The circuits of protection of asynchronous engines of own needs of power stations from breakage of a phase in a having network or on the engine are developed. The protection are guided.(focused) on application serially let out of the equipment and are based on use the relays of current or filters of currents and of voltage of a return sequence. |

|---|

В настоящее время довольно часто наблюдаются случаи повреждения асинхронных короткозамкнутых двигателей напряжением 6 - 10 кВ при возникновении неполнофазных режимов их питания. Последние могут возникать в случае питания двигателей от резервного трансформатора и обрыве фазного провода на питающей линии 110 - 330 кВ, или же в режимах пуска двигателей, сопровождающихся недовключением одной из фаз выключателя, нарушением контактных соединений кабеля и выводов обмотки статора и др.

Как показано в работе [ 1 ] при неполнофазных режимах в нагруженном двигателе потери мощности возрастают в 5 и 8 раз, что приводит к перегреву обмоток ротора, статора и к выходу из строя двигателя при его длительной работе.

Существующие устройства релейной защиты двигателей максимально-токовая за щита от перегруза и от токов короткого замыкания ( К.З. ), выполненные в соответствии с руководящими указаниями, как правило, не обладают необходимой чувствительностью и не защищают двигатели от неполнофазных режимов. Выход из строя двигателя большой единичной мощности ( свыше 1000 кВт ) приводит к остановке блока и значительному экономическому ущербу.

Известны [ 2 ] устройства релейной защиты асинхронных двигателей напряжением до 1000 В от обрыва фазы в питающей сети, основанные на использовании фильтров токов и напряжений обратной последовательности. Однако для двигателей напряжением 6 и 10 кВ такие устройства не нашли применения и кроме того они серийно не выпускаются промышленностью.

В данной статье проводятся результаты разработки защиты асинхронных двигателей 6 кВ и питающих трансформаторов собственных нужд электростанций от обрыва фазы, в питающей сети или в цепи двигателя. В разработанных схемах защиты используется серийно выпускаемая аппаратура, что облегчает внедрение разработок.

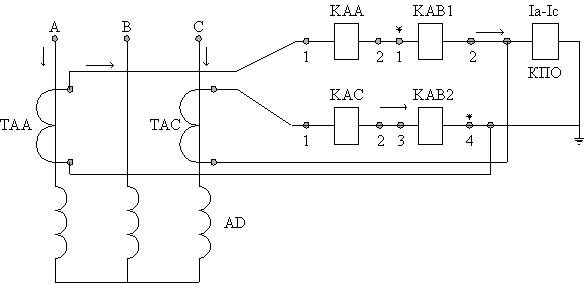

Для двигателей, в цепи статора которых установлены трансформаторы тока в трех фазах, схему защиты можно выполнить с использованием серийно-выпускаемого реле тока обратной последовательности типа РТФ-1М [ 3 ]. Эта защита эффективна, если обрыв цепи происходит в одной из фаз двигателя. Если же обрыв цепи имеет место на питающей линии, и особенно при заземленной нейтрали резервного трансформатора, ее чувствительность, как это видно из приведенных далее данных ( Табл. ), может быть недостаточной. Защиту также можно выполнить с помощью трех токовых реле типа РТ-40, включенных на фазные токи и имеющих разомкнутые и замкнутые контакты. Схема токовых цепей защиты и оперативного постоянного тока приведены на рис. 1а, 1б. Уставка срабатывания токовых реле фаз КАА, КАВ и КАС принимается на 10 - 20 % ниже тока Х.Х. двигателя, чтобы при симметричном питании и даже минимальной нагрузке реле находились в сработанном состоянии.

Благодаря этому в режимах нагрузки, пуска, симметричных коротких замыканий промежуточное реле KL ( рис.1.б ) будет находится в несработанном состоянии. Обрыв одной из фаз в питающей сети приведет к отпаданию только одного из токовых реле и замыканию его контакта, что приведет к срабатыванию промежуточного реле KL, а затем и к отключению с выдержкой времени реле КТ выключателя двигателя В. ( рис 1.а ). Уставка на реле времени КТ выбирается из условия отстройки от защит, реагирующих на междуфазное короткое замыкание.

Так как трансформаторы тока в цепи статора асинхронных двигателей ( АД )

6-10 кВ, как правило, устанавливаются только в двух фазах, то тогда вместо

указанных выше защит можно применить схему, показанную на рис. 2. В этой

схеме ток отсутствующего трансформатора тока фазы В получаем как сумму токов

фаз А и С. Цепи оперативного тока остаются без изменений. Однако эту схему

на практике не представляется возможным реализовать без установки

дополнительных трансформаторов тока. Это связано с тем, что один из двух

сердечников установленного трансформатора тока используется для цепей

измерений, а другой для защиты. Поэтому больший интерес представляет схема,

приведенная на рис. 3, в которой предложено использовать существующую схему

токовых цепей защиты от перегрузки и максимально-токовой отсечки ( реле КПО )

АД , где использовано включение трансформаторов тока на разность токов фаз А и

С. Защита от обрыва фаз здесь выполняется с помощью трех токовых реле, два из

которых КАА и КАС имеют по одной токовой обмотке и включены на фазные токи А

и С, а третье КАВ состоит из двух токовых катушек, одна из которых включена

на ток фазы А, с прямой полярностью, а другая на ток фазы С, с обратной

полярностью. Благодаря этому результирующие ампервитки этого реле

пропорциональны разности токов фаз А и С и в нормальном режиме работы АД реле

КАВ находится в сработанном положении.

| ||

| Рисунок 1a - | Схема токовых цепей защиты | |

| ||

| Рисунок 1б - | Схема цепей оперативного постоянного тока защиты | |

| ||

| Рисунок 3 - | Схема защиты при соединении ТА в неполную звезду | |

| ||

| Рисунок 3 - | Схема защиты при соединении ТА на разность токов двух фаз | |

При обрыве в питающей сети фазы В разность токов А и С будет равна нулю и реле КАВ отпадает, что приводит к срабатыванию промежуточного реле КL ( рис.1 б ) и в целом всей защиты от обрыва фаз. При обрыве фазы А или С будет отпадать соответственно реле КАА или КАС, что обеспечит работу защиты в этих режимах.

Реле КАВ выполняется путем реконструкции токового реле РТ-40 и подобно реле контроля синхронизма типа РН-5. Каждая из его катушек имеет две изолированные полуобмотки. Нижняя полуобмотка одной из катушек соединяется с верхней полуобмоткой другой катушки. Благодаря чему коэффициент связи между обмотками близок к единице и при совпадающих по фазе токах, магнитные потоки, наводимые обмотками, взаимно уничтожаются и электромагнитный момент реле равен нулю. Опишем также разработанную защиту от обрыва фаз с применением реконструкции реле тока обратной последовательности РТФ-1М при установленных трансформаторах тока только в двух фазах А и С. Реле рассчитано на подключение к трем фазам тока , причем его трансформатор тока включается на разность токов фаз С и А , а трансреактор на разность токов фаз В и С [ 2 ]. В предложенной схеме подключенного трансформатора тока (ТА) остается без изменений, то есть на разность токов Ic-Ia. Трансреактор, с учетом того, что отсутствующий ток фазы В можно представить как Ib=-Ia-Ic, необходимо подключить на токи -Ia-2Ic. Для этого соединим последовательно и согласно две первичные обмотки трансреактора и подключим их к току фазы С. Намотав дополнительную обмотку с таким же числом витков, как и у существующих обмоток, подключим ее к току фазы А. В результате мы сможем использовать существующие сердечники ТА в фазах А и С, предназначенные для защиты и соединенные на разность токов двух фаз.

Рассмотренные выше защиты позволяют осуществить защиту АД только в случае обрыва фазы в цепи статора двигателя. Если же обрыв происходит на питающей ЛЭП, то защиты двигателей могут не работать т.к. полного исчезновения тока хотя бы в одной из фаз АД не происходит из-за схемы соединения в треугольник обмоток питающего трансформатора. Расчетно-эксперименталные исследования неполнофазных режимов работы двигателей С. Н. ТЭС с блоками мощностью 200 и 300 МВт показали, что при обрыве одной из фаз ЛЭП 110 кВ, питающей пускорезервный трансформатор, токи фаз статора двигателей составляют от 60 до 180 % номинального, а токи обратной последавательности 12 - 15 % номинального ( табл 1,2 ).

Из приведенных данных следует, что при глухо-заземленной нейтрали трансформатора защиты двигателей, основанные на применении токовых реле в цепы двигателей, неэффективны. Поэтому предлагается выполнить защиту по схеме рисунка 1б, подключив токовые реле к трансформатором тока на стороне 110 - 330 кВ силового трансформатора. При этом последовательно с контактами реле КАА, КАВ и КАС необходимо также включить параллельно соединенные замыкаемые контакты трех токовых реле фаз А, В, С подключенных к трансформаторам тока силового трансформатора на стороне 6 кВ. Тогда исчезновение тока в одной из фаз на стороне 110 - 330 кВ при наличии тока на стороне 6 кВ будет надежно обеспечивать работу защиты от потери питания при заземленной нейтрали трансформатора. Кроме того, в качестве дополнительного фактора можно использовать появление тока в цепи заземленной нейтрали.

Если же нейтраль трансформатора разземлена, то в качестве пускового

органа ( дополнительного фактора ) можно использовать реле напряжения

обратной последовательности типа РНФ-1М.

ВЫВОДЫ

- Для повышения надежности работы системы собственных нужд блочных электростанций требуется установка защит от обрыва фазы в питающей сети на силовом трансформаторе и отдельных двигателях.

- Для выявления обрыва фазы в цепи двигателей наиболее целесообразно применять токовые реле в цепи трех или двух фаз или реле тока обратной последовательности. Эти защиты при заземленной нейтрали силового трансформатора неэффективны, в связи с чем необходимо установить защиту на трансформаторе с контролем фазных токов на высокой и низкой стороне, а также в цепи заземленной нейтрали.

Список литературы:

- Сивокобыленко В.Ф., Асдо Талеб Ахмед. Определение потерь в двигательной нагрузке при неполнофазных режимах. Контроль i управлiння в складних системах. Кн. За матерiалами п'ятоi мiжнародноi наук.-техн. Конф. Вiнниця, 3-5 лютого 1999р., Том 3 .-Вiнниця : Унiверсум-Вiнниця, 1999.-стор. 231-237.

- Гимоян Г.Г. Релейная защита горных электроустановок. М., 1978, 349с.

- Алексеев В.С., Варганов Г.П., Панфилов Б.И., Розенблюм Р.З. Реле защиты. М., Энергия, 1976, 464с.

РАСЧЕТ НА ПЭВМ ТОКОВ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ ДЛЯ ВЫБОРА УСТАВОК РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Донецкий государственный технический университет

The mathematical model of the standard modular electric power station which includes seven blocks turbogenerator-transformer with taking into account their auxiliaries, autotransformer joining two voltage levels and two electric power lines as a connection with the power systems was elaborated. The mathematic modelling was formed by exact Park-Gorev's differential equations for all system elements. The model permits to calculate short circuit currents in the scheme for selection relay protection sets. |

|---|

В настоящее время на электростанциях (ЭС) и в энергетических системах получают применение быстродействующие микропроцессорные устройства релейной защиты (РЗ), реагирующие на мгновенные значения величин. Для оценки поведения таких защит и выбора уставок их срабатывания требуются расчеты мгновенных значений токов и напряжений в электрических сетях, особенно это важно для мощных системных узлов, какими являются блочные электростанции с агрегатами единичной мощностью 200-800 МВт.

Существующие методики расчета токов коротких замыканий (КЗ) для выбора уставок РЗ, как правило, основаны на использовании кривых затухания токов [1]. Приближенный учет параметров генераторов и других элементов системы, изменений их скоростей, особенностей систем возбуждения и некоторых других факторов при таком подходе не только вносит погрешности в расчеты токов КЗ, но, в ряде случаев, не позволяет оценить поведение защит (например, работу резервной максимальной токовой защиты генератора с системой самовозбуждения при близких КЗ).

Для решения вышеуказанных проблем разработана и реализована на ПЭВМ

математическая модель типовой блочной электростанции, показанной на рис. 1

| ||

| Рисунок 1 - | Схема моделируемой электростанции | |

На станции имеется два уровня напряжения 110 и 330 кВ, соединенные автотрансформаторной связью. К системе шин 110 кВ присоединены два энергоблока турбогенератор-трансформатор мощностью 300 МВт каждый. К системе шин 330 кВ подключены два энергоблока по 300 МВт и три энергоблока по 800 МВт. На каждом блоке учтена двигательная нагрузка собственных нужд, включающая синхронные и асинхронные двигатели. От каждой системы шин отходят линии связи с электрической системой, а также тупиковая линия с активно-индуктивной нагрузкой. Генераторы 300 МВт снабжены системами самовозбуждения, генераторы 800 МВт - системами независимого возбуждения. Имеется возможность изменять загрузку генераторов, их кратность форсировки, состав двигателей собственных нужд, мощность электрической системы.

Математические модели генераторов, трансформаторов, двигателей, линий электропередачи описаны полными дифференциальными уравнениями Парка-Горева. Уравнения асинхронных двигателей записаны в неподвижных осях a,b. Уравнения трансформаторов и линий записаны в трехфазной системе координат а,b,с, учтена группа соединения блочных трансформаторов Y-D с заземленной нейтралью. Уравнения генераторов и синхронных двигателей записаны в собственных осях d,q, зависящих от углового положения ротора. На каждом шаге расчета, производится пересчет переменных к осям а,b,с. Для учета вытеснения тока массивы роторов генераторов и двигателей представлены двумя эквивалентными демпферными контурами по каждой из осей d,q, а также обмоткой возбуждения по оси d для синхронных машин. Более подробное описание математических моделей элементов приведено в [2,3].

Для определения напряжений в узлах схемы используется метод Гаусса. Для определения токов в ветвях схемы и потокосцеплений вращающихся машин на каждом шаге расчета с помощью метода Рунге-Кутта решается система дифференциальных уравнений, записанных на основании первого закона Кирхгофа для производных токов. Режим короткого замыкания моделируется подключением шунта в месте КЗ.

Предлагаемая программа позволяет получать мгновенные значения токов, напряжений, мощностей в каждой фазе, а также обобщенные вектора этих параметров по трем фазам, углов, описывающих поведение элементов системы; действующие значения токов и напряжений по трем фазам; токи и напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей.

Моделировались 1,2,3-фазные и 2-фазные на землю короткие замыкания на выводах генераторов, на системах шин 110 и 330 кВ, на секциях собственных нужд 6 кВ, на отходящих от шин линиях электропередачи.

Далее приведены некоторые осциллограммы, полученные при моделировании ЭС, аналогичной Углегорской. Полученные результаты сравнивались с имеющимися на Углегорской ТЭС расчетно-экспериментальными данными.

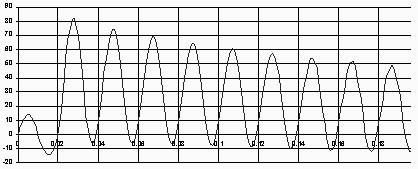

На рис. 2-4 показаны осциллограммы мгновенных значений токов в месте

замыкания в каждой из фаз при возникновении в момент времени 0.02 с 3-фазного

КЗ на шинах 110 кВ. Максимального значения 108.6 кА достигает ток в фазе С.

Апериодическая составляющая в фазных токах к моменту отключения выключателей

(0.2 с) еще имеет существенную величину.

| I,kA | ||

| ||

| t,c | ||

| Рисунок 2 - | 3-фазное КЗ на шинах 110 кВ, ток в месте КЗ, фаза А | |

| I,kA | ||

| ||

| t,c | ||

| Рисунок 3 - | 3-фазное КЗ на шинах 110 кВ, ток в месте КЗ, фаза B | |

| I,kA | ||

| ||

| t,c | ||

| Рисунок 2 - | 3-фазное КЗ на шинах 110 кВ, ток в месте КЗ, фаза C | |

Ток можно представить в виде вектора, вращающегося с синхронной скоростью

в координатах a,b,c, проекции которого на оси в каждый момент времени являются

мгновенными значениями тока в фазах a,b,c. Такой вектор называется обобщенным

или результирующим. На рис. 5 показано, как изменяется его модуль при

рассматриваемом КЗ. Амплитудное значение равно 108.6 кА. Начальное значение

периодической составляющей 66.5 кА, а по расчетам, предоставленным Углегорской

ТЭС, эта величина равна 67.83 кА. Соответствующие действующие значения

токов при 3-фазном КЗ на шинах 330 кВ составляют 50.5 и 51.54 кА.

| I,kA | ||

| ||

| t,c | ||

| Рисунок 5 - | 3-фазное КЗ на шинах 110 кВ, ток в месте КЗ, обобщенный вектор | |

| I,kA | ||

| ||

| t,c | ||

| Рисунок 6 - | 3-фазное КЗ на шинах 110 кВ, ток фазы А генератора | |

| I,kA | ||

| ||

| t,c | ||

| Рисунок 7 - | 3-фазное КЗ на шинах 110 кВ, ток фазы В генератора | |

| I,kA | ||

| ||

| t,c | ||

| Рисунок 8 - | 3-фазное КЗ на шинах 110 кВ, ток фазы С генератора | |

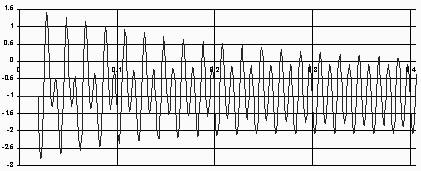

На рис. 6-8 приведены осциллограммы мгновенных значений токов одного из генераторов стороны 110 кВ в каждой из фаз при возникновении в момент времени 0.02 с 3-фазного КЗ на шинах 110 кВ. Как видно из рисунков амплитудного значения 82 кА ток генератора достигает в фазе С. Апериодическая составляющая затухает за 0.8 с. По данным Углегорской ТЭС периодическая составляющая тока от генератора - 31 кА, в то время как при моделировании получен ток 30.9 кА. Ударный коэффициент тока КЗ от генератора составил 1.93.

На рис. 9-10 видно, как изменяются токи в фазах А и С генератора (фазы с

наибольшими бросками апериодической составляющей) при 1-фазном (фаза А) КЗ на

шинах 110 кВ, возникшем в момент 0.02 с, а на рис. 11 показан момент на валу

генератора в относительных единицах. Ток в месте замыкания в поврежденной

фазе приведен на рис.12. Так как в модели учитывается группа соединения

блочных трансформаторов Y-D , то токи, приведенные на рисунках являются

действительными токами, протекающими по обмоткам статоров генераторов.

| I,kA | ||

| ||

| t,c | ||

| Рисунок 9 - | 1-фазное КЗ на шинах 110 кВ, ток фазы А генератора | |

| I,kA | ||

| ||

| t,c | ||

| Рисунок 10 - | 1-фазное КЗ на шинах 110 кВ, ток фазы С генератора | |

| I,kA | ||

| ||

| t,c | ||

| Рисунок 11 - | 1-фазное КЗ на шинах 110 кВ, момент на валу генератора | |

| I,kA | ||

| ||

| t,c | ||

| Рисунок 12 - | 1-фазное КЗ на шинах 110 кВ, ток в месте КЗ в поврежденной фазе | |

Разработанная модель позволяет рассмотреть поведение всех элементов

электростанции при различных коротких замыканиях, получить токи и напряжения

во всех ветвях схемы, определить мощности. Имея характер переходного процесса,

можно рассчитать уставки релейной защиты, проанализировать работу

установленных защит. Результаты, полученные при моделировании, согласуются

с данными Углегорской ТЭС, что подтверждает адекватность модели.

Список литературы:

- Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. - М.: Энергия, 1970.-520с.

- Сивокобыленко В.Ф., Меженкова М.А. Математическая модель электрической станции для анализа поведения турбогенераторов с системами самовозбуждения при коротких замыканиях. "Технічна електродинаміка" спец. Випуск за матеріалами II Міжнародної науково-технічної конференції "Математичне моделювання в електротехниці та електроенергетиці". Київ, інститут електродинаміки НАН України, 1998.

- Сивокобыленко В.Ф. Переходные процессы в многомашинных системах электроснабжения электрических станций. - Донецк: ДПИ, 1984.- 115 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Донецкий государственный технический университет

В данной статье приводятся результаты исследования процессов однофазного замыкания на землю в сетях 6 - 35 кВ с нейтралью, заземленной через дугогасящую катушку. Выявлены ос-новные недостатки катушек и определены пути их устранения. Для снижения уровня перена-пряжений и напряжения смещения нейтрали при наличии в сети несимметрии предложено па-раллельно катушке подключать активное сопротивление, которое при появлении глухого замы-кания на землю отключается коммутационным аппаратом. Разработана математическая модель, приведены результаты моделирования, даны рекомендации по повышению надежности работы сетей. |

|---|

Для анализа стационарных и переходных режимов работы в рассматриваемых электри-ческих сетях весьма эффективно применение метода математического моделирования [1]. В данной работе применительно к системе электроснабжения, содержащей источник питания, сеть 6 - 35 кВ, силовой трансформатор, нагрузку за основу была принята модель, описанная в [1], дополненная учетом дугогасящей катушки и междуфазных емкостей. Схемы замещения эле-ментов (двигателя, кабеля и трансформатора) представлены 2-х цепочечными П - образными схемами. Пользуясь методом контурных токов получена система дифференциальных уравнений 47 - го порядка, которая численно интегрировалась неявным методом Эйлера, обладающим хо-рошей численной устойчивостью. Шаг интегрирования принимался равным 5 мкс

Разработанная модель позволяет моделировать глухое замыкание фазы на землю и через перемежающуюся дугу, с погасанием ее при переходе через нуль высокочастотной составляю-щей (теория Петерсена) или составляющей тока промышленной частоты (теория Петерса и Сле-пяна) [2].

По установившейся практике сети напряжением до 35 кВ включительно имеют изолиро-ванную нейтраль. Если в такой сети произойдет дуговое замыкание на землю, то через дугу бу-дет протекать емкостной ток, величина которого определяется емкостью трех фаз сети. Устой-чивая дуга однофазного замыкания на землю ведет к термическому разрушению изоляторов, пе-режогу проводов и обычно перебрасывается на междуфазные промежутки, т.е. ведет к между-фазным коротким замыканиям с автоматическим отключением участка сети. По этой причине дуговые замыкания на землю стремятся погасить в начале их возникновения. Для этой цели служит индуктивная дугогасящая катушка (ДГК), включаемая в нейтраль трехфазной сети. Ка-тушка настраивается в резонанс на суммарную емкость сети на землю (3Сф).

Действие катушки основано на двух факторах. Во-первых, катушка компенсирует ток за-мыкания на землю до остаточного значения Iост, малого по сравнению с током Iз без катушки. Во-вторых, катушка резко снижает скорость восстановления напряжения на дуге при условии резонансной настройки. Но как показывает практика, повреждаемость оборудования при уста-новке ДГК практически не уменьшается. В связи с этим возникает задача разработки методов повышения надежности работы сетей с нейтралью, заземленной через ДГК.

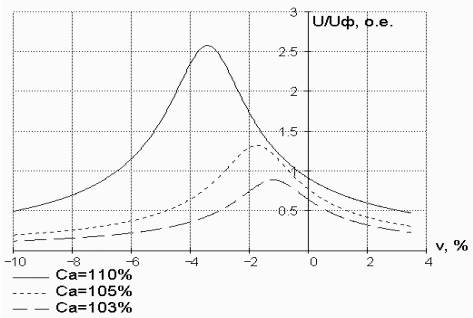

С течением времени изоляция электрооборудования претерпевает электрическое

старе-ние, которое выражается в снижении сопротивления изоляции. Старение

изоляции может про-текать неодинаково по каждой из фаз, что создает

несимметрию активных и емкостных сопро-тивлений, а это в свою очередь влечет

к появлению напряжения смещения нейтрали. Несим-метрия появляется также при

обрыве проводов, при подключении дополнительной емкости к одной из фаз для

регулятора и др. При наличии несимметрии настройка установленной в сети ДГК

в резонанс ведет к резкому увеличению напряжения смещения нейтрали в

нормальном ре-жиме работы сети, причем несимметрия емкостей фаз относительно

земли сильнее влияет на величину смещения нейтрали, чем несимметрия активных

сопротивлений изоляции. Так, для сети с емкостным током замыкания на землю 30А,

добротностью катушки в нейтрали R/XL рав-ной 0.01 и сопротивлением изоляции

1Мом результаты расчетов напряжения несимметрии приведены на рис. 1, 2.

| ||

| Рисунок 1 - | Зависимость напряжения смещения нейтрали от степени расстройки катушки (v=((IC-IL)/IC)* 100%) при различной величине несимметрии, вызванной уменьшением сопротивления изоляции в фазе А | |

| ||

| Рисунок 2 - | Зависимость напряжения смещения нейтрали от

степени расстройки катушки при различной величине несимметрии, вызванной

изменением емкости в фазе А | |

Согласно ПТЭ напряжение смещения нейтрали не должно превышать 15% от номиналь-ного. Однако на практике не всегда удается этого достичь. И, как следует из рис. 2, напряжение смещения может длительное время превышать допустимые нормы. Это приводит к ускоренно-му износу изоляции сети, увеличению количества замыканий на землю, понижению надежно-сти.

При установке в сетях 6 - 35 кВ ДГК снижается скорость восстановления напряжения на "больной" фазе после погасания дуги. При точной настройке катушки в резонанс время восста-новления напряжения до номинального составляет несколько секунд. За это время прочность изоляции в месте повреждения успевает восстановиться. Но этот процесс имеет и отрицатель-ные стороны, потому что все это время на здоровых фазах держится напряжение порядка 1.9 - 2.3 Uф. Относительная длительность существования таких перенапряжений может привести к пробою изоляции в этих фазах, особенно в старых сетях с плохой изоляцией.

В реальных сетях настроить катушку точно в резонанс невозможно, т.к.

индуктивность катушки регулируется дискретно. Допускается расстройка катушки

v?5%. При расстройке в 5% восстанавливающееся напряжение на поврежденной фазе

имеет характер биений. Огибающая напряжения достигает максимума, составляющего

1.78Uф. В дальнейшем, в процессе биений, огибающая напряжения стремится к Uф.

Прочность изоляции к моменту максимума биений мо-жет восстановиться, но напряжение

1.78Uф на больной фазе может вызвать повторный пробой изоляции с последующей

кратностью перенапряжений 2.89Uф (рис. 3). При расстройке более 25% кратность

перенапряжений такая же, как в сетях без установки дугогасящей катушки. При

этом кратность перенапряжений при перекомпенсации немного больше, чем при

недокомпенсации.

| ||

| Рисунок 3 - | Восстановление напряжения на поврежденной (А) и здоровой (С) фазах после погасания дуги в месте замыкания на землю (расстройка катушки 5%) | |

На основе проведенных исследований предложено для устранения выявленных недостатков, вызванных смещением нейтрали сети и длительным существования повышенных напряжений в режимах замыкания фазы на землю, параллельно ДГК подключить через контактор резистор. Сопротивление резистора выбирается таким, чтобы напряжение несимметрии не превышало допустимого, а величина и длительность перенапряжений были минимальными. Так для указанной выше сети при сопротивлении резистора 500Ом напряжение восстанавливается до Uф без биений при расстройке катушки до 15% (рис.4). Кратность перенапряжений при повторном пробое снижается до 2.4Uф. Резистор также снижает напряжение смещения нейтрали ниже допустимых пределов при наличии несимметрии в сети (рис. 5). Для того, чтобы резистор на перегревался большими токами при устойчивом однофазном замыкании он отключается с помощью контактора с выдержкой времени 0.5 с при превышении напряжением нулевой последовательности 20% от номинального фазного напряжения.

На основе проведенных исследований, предложено для повышения надежности сетей

параллельно ДГК подключать через контактор резистор, что приводит к снижению

напряжения смещения нейтрали, уменьшению кратности перенапряжений при замыканиях

на землю, повышению срока службы кабельных сетей.

| ||

| Рисунок 4 - | Восстановление напряжения после дугового замыкания на землю (расстройка катушки 15%, в нейтрали установлено сопротивление 500 Ом)) | |

| ||

| Рисунок 5 - | Зависимость напряжения смещения нейтрали от настройки катушки при различной величине несимметрии емкости изоляции (в нейтрали установлено сопротивление 500 ом) | |

Список литературы:

- Сивокобыленко В. Ф., Дергилев М. П., Иванов С. А., Балашов В. М. Ограничение перенапряжений в системе собственных нужд электростанций.// Энергетика и электрификация. - 1996 г. - с. 20 - 22.

- Лихачев Ф. А. Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов. М., “Энергия”, 1971. 152 с.