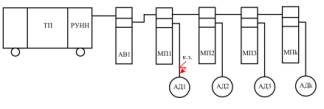

Рисунок 1 — Принципиальная схема участковой сети

Кабели участковой сети являются наиболее уязвимым местом всей системы электроснабжения шахты.

Вся рудничная электроаппаратура размещена в специальных оболочках, которые надежно защищают ее от любых механических воздействий. Но кабели, которые эксплуатируются в шахтных электрических сетях, недостаточно защищены от повреждений при перемещении забойного оборудования, обрушениях породы или пачек угля. Повреждение изоляции кабеля приводит к возникновению междуфазных утечек, которые перерастают в токи короткого замыкания (к. з.) [1].

Практика эксплуатации показывает, что короткие замыкания являются причиной более половины пожаров на шахтах [2]. Экзогенный пожар, представляющий опасность для людей и приносящий значительный материальный ущерб, может привести к воспламенению метано-воздушной смеси или угольной пыли [3].

Необходимость недопущения возникновения пожара или взрыва, а также защиты электрических установок от экстратоков привела к разработке аппаратуры для защиты участковых сетей от токов к.з.

Правила безопасности [4] требуют наличия в каждом распределительном устройстве подземной электрической сети средств защиты от токов к. з. В настоящее время защита шахтных участковых сетей от коротких замыканий осуществляется установкой максимальной токовой защиты в рудничных автоматических выключателях (АВ) и распределительных устройствах низшего напряжения (РУНН) трансформаторных подстанций (ТП), а также в рудничных магнитных пускателях (МП) (рисунок 1). Основным аппаратом для защиты подземных электрических сетей напряжением до 1140 В являются рудничные автоматические выключатели. Время срабатывания данных защитных устройств при к. з. находится в пределах 5 — 20 мс.

Рисунок 1 — Принципиальная схема участковой сети

На практике в зависимости от быстродействия срабатывания АВ и времени отпускания электромагнита контактора МП имеют место следующие случаи отключения токов к. з.:

При моделировании к. з. в шахтной участковой сети необходимо учитывать влияние на аварийные токи присоединенной нагрузки (как правило — асинхронных двигателей (АД)). В случае к. з. автоматический выключатель отключит поврежденный участок от трансформаторной подстанции, но ротор АД по инерции продолжает вращаться, в обмотках статора наводится ЭДС, машина переходит в генераторный режим и по поврежденному участку кабеля продолжает протекать ток. Данное явление весьма опасно с точки зрения пожаро- и взрывобезопасности.

На рисунке 2 приведена схема замещения простейшей участковой сети при двухфазном металлическом (переходное сопротивление в месте к. з. равно нулю) к. з. в сети с присоединенной нагрузкой [1].

Рисунок 2 — Схема замещения простейшей участковой сети при двухфазном к. з.

При этом приняты следующие обозначения: — ЭДС фаз трансформатора;

— ЭДС фаз трансформатора; — токи фаз трансформатора;

— токи фаз трансформатора; — полное сопротивление фазы трансформатора;

— полное сопротивление фазы трансформатора; — полное сопротивление фазы кабельной линии;

— полное сопротивление фазы кабельной линии; — полное сопротивление фазы нагрузки.

— полное сопротивление фазы нагрузки.

Протекание токов к. з. в низковольтной участковой шахтной сети — достаточно сложный и многофакторный процесс, поскольку определяется совместным действием ТП, совокупности АД, генерирующих ЭДС вращения, пускателей, которые находятся некоторое время во включенном состоянии.

Процессы, происходящие в участковой сети при коротком замыкании, могут быть исследованы средствами компьютерного моделирования. Воспользуемся расширением Simulink системы MATLAB. За основу для компьютерной модели взята схема замещения, изображенная на рисунке 2. На рисунке 3 представлена соответствующая Simulink-модель, состоящая из следующих частей:

Ом,

Ом, Ом);

Ом);

Ом/км,

Ом/км,  Гн/км,

Гн/км,  Ф/км);

Ф/км);

В, %,

В, %,  Ом,

Ом,  Ом,

Ом,  Ом);

Ом);

мс).

мс).

Рисунок 3 — Simulink-модель двухфазного металлического к. з. в участковой сети с присоединенной нагрузкой

Моделирование выполнялось при к. з. между фазами

А и В в точках а, b, c линии (рисунок 3) в момент времени

с от начала моделирования. Через 10 мс ( с) сработал автоматический выключатель, отключив поврежденную линию

от ТП.

с) сработал автоматический выключатель, отключив поврежденную линию

от ТП.

Были получены следующие кривые во временной области:

при повреждении кабеля в точке а (на рисунке 4 кривая 1),

при повреждении кабеля в точке а (на рисунке 4 кривая 1),

— в точке b (кривая 2),

— в точке b (кривая 2),  — в точке с (кривая 3);

— в точке с (кривая 3);

Рисунок 4 — Кривые изменения тока в точке к. з.

,

,  ,

,  при к. з. в точках а, b, c соответственно (кривые 1, 2,

3);

при к. з. в точках а, b, c соответственно (кривые 1, 2,

3);

Рисунок 5 — Кривые изменения тока фазы А автоматического выключателя.

,

,  ,

,  (кривые 1, 2, 3), кривая 4 — нормальный режим;

(кривые 1, 2, 3), кривая 4 — нормальный режим;

Рисунок 6 — Кривые изменения тока на участке кабельной линии, который непосредственно примыкает к точке короткого замыкания.

при к. з. в точках а, b, c линии (кривые 1, 2, 3

соответственно), кривая 4 — нормальный режим.

при к. з. в точках а, b, c линии (кривые 1, 2, 3

соответственно), кривая 4 — нормальный режим.

Рисунок 7 — Кривые изменения ЭДС статора присоединенного АД.

с при замыкании в точке а ток в месте к. з.

с при замыкании в точке а ток в месте к. з.  кА, линейный ток фазы А трансформаторной подстанции

кА, линейный ток фазы А трансформаторной подстанции  кА, а ток, обусловленный ЭДС самоиндукции АД,

кА, а ток, обусловленный ЭДС самоиндукции АД,  кА (на рисунке 6 мгновенное значение этого тока отрицательно,

поскольку ток через амперметр

кА (на рисунке 6 мгновенное значение этого тока отрицательно,

поскольку ток через амперметр  протекает в обратном направлении — от нагрузки к точке к. з.).

Соотношение

протекает в обратном направлении — от нагрузки к точке к. з.).

Соотношение  ; 13=12,5+0,5 кА выполняется.

; 13=12,5+0,5 кА выполняется.

c) ток на выходных клеммах выключателя падает до нуля (рисунок

5), а кривая тока, обусловленного влиянием нагрузки (рисунок 6), имеет всплеск

(до 90А при замыкании в точке с) и далее данный ток апериодически

убывает, становясь пренебрежимо малым лишь в момент времени

c) ток на выходных клеммах выключателя падает до нуля (рисунок

5), а кривая тока, обусловленного влиянием нагрузки (рисунок 6), имеет всплеск

(до 90А при замыкании в точке с) и далее данный ток апериодически

убывает, становясь пренебрежимо малым лишь в момент времени  c, т.е. через 30мс после срабатывания защиты.

c, т.е. через 30мс после срабатывания защиты.