← на главную

В.П. Олейник, С.Н. Кулиш

АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ

4.4. Другие виды электрографии

Электромиография (ЭМГ) – метод исследования двигательного

аппарата путем изменения биопотенциалов скелетных мышц.

Существуют два основных способа организации отведений для

электромиографии. Специфика первого способа состоит в использовании накожных электродов с большой площадью (30…60 мм2), межэлектродное расстояние между которыми - 1…2 см. Регистрируемая при этом ЭМГ является результатом сложения колебаний потенциала многих двигательных единиц и носит название интерференционной миограммы.

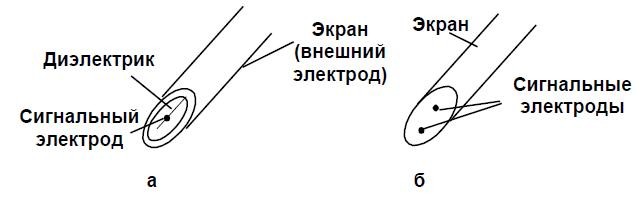

Второй способ отведения осуществляется инвазивно - игольчатыми электродами с небольшой площадью (сотые доли квадратного миллиметра, рис. 4.13). Этот способ позволяет избирательно регистрировать активность одной или нескольких двигательных единиц.

Рис. 4.13. Игольчатые электроды для электромиографии: а – ко- аксиальный электрод; б – биполярный электрод

Различают четыре типа электромиограмм. Первый тип это - колебания с частотой 50…100 Гц с переменной амплитудой и формой импульсов. Такой вид сигналов относят к норме для мышц с нормальной или очень мало нарушенной двигательной функцией. Второй тип (колебания с частотой 6…10 Гц) наблюдают при тонических напряжениях мышц. Колебания третьего типа представляют собой ритмичные или неритмичные "пачки" высокочастотных (до 100 Гц) колебаний высокой амплитуды (до 10 мВ) в "покоящихся" или тонически напряженных мышцах. Четвертый тип колебаний, или "биоэлектрическое молчание", характерен для случая поражения большей части двигательных единиц.

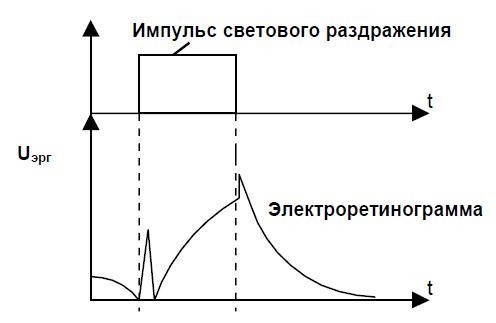

Электроретинография (ЭРГ) – метод исследования функции

сетчатки глаза с помощью записи колебаний биопотенциала, возникающего в ней при световом раздражении. У человека эти колебания регистрируются с помощью специальной контактной линзы, в которую вмонтированы электроды.

ЭРГ, регистрируемая в ответ на единичные вспышки света (рис. 4.14) и мелькания разной частоты, служит одним из объективных показателей функционального состояния сетчатки.

Электроретинографию применяют как в исследовательских целях, так и в клинической практике. Диагностируются катаракта, глаукома, сосудистые нарушения.

Электроокулография (ЭОГ) – метод исследования функционального состояния сетчатки путем графической регистрации изменений постоянного биопотенциала глаза при его движении.

Рис. 4.14. ЭРГ при импульсном световом раздражении

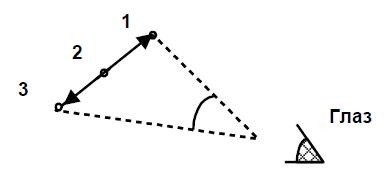

Электроды размещают на коже нижнего века. Пациента усаживают перед экраном, на котором нанесены на уровне глаз три точки: одна – в центре и две – симметрично на периферии (рис. 4.15). Во время записи ЭОГ пациент совершает движения глазами, переводя взгляд с одной боковой точки на другую.

Рис. 4.15. Проведение электроокулографического исследования

Запись осуществляют в течение 10 секунд с интервалом 2 минуты 5…10 раз. Исследования проводят три раза: при освещенности 5…10 лк (базовая освещенность); в полной темноте; при освещенности 400…1000 лк.

Для количественной оценки исследований вычисляют светочувствительный коэффициент Ардена – отношение наибольшей амплитуды волны ЭОГ, полученной на свету, к наименьшей, полученной в темноте. В норме коэффициент составляет 165…185%. Снижение этого показателя ниже 117% свидетельствует о заболеваниях сетчатки глаза.

Электрогастрография (ЭГГ) – метод исследования моторной деятельности желудка с помощью регистрации его электрических потенциалов. В исследовательских целях электроды с помощью зонда вводят в полость желудка. В клинической диагностике активный электрод накладывают на переднюю стенку живота в проекции на различные отделы желудка, а индифферентный электрод – на левую или правую ногу.

Исследования проводят натощак и в ходе всего процесса пищеварения. Электрические колебания на электрогастрограмме адекватно отражают перистальтические сокращения стенки желудка. В норме

частота сокращений – 3±0,2 в минуту. У здоровых людей во время пищеварения в зависимости от амплитуды сигнала различают три типа электрограмм: нормокинетический (0,2 мВ), гиперкинетический (0,3…0,4 мВ) и гипокинетический (менее 0,2 мВ).

По существенному изменению частоты и амплитуды сокращений выявляют патологию моторной функции желудка, вызванную различными заболеваниями (гастрит, язва). Применяют метод ЭГГ и для послеоперационной диагностики состояния желудочного тракта.

Кожно-гальваническая реакция (феномен Тарханова) – изменение разности биопотенциалов и снижение электрического сопротивления между двумя участками поверхности кожи, возникающее при различных раздражениях, вызванных эмоциональным возбуждением.

При регистрации кожно-гальванической реакции электроды располагают на ладони и тыльной стороне кисти. Кривая записи отражает колебание разности потенциалов (электрического сопротивления) с периодом 1…5 с.

Кожно-гальваническая реакция проявляется совместно с потоотделительной, зрачковой и сосудистой реакциями, что позволяет ее рассматривать как объективный показатель состояния вегетативной нервной системы и эмоциональной сферы.

Регистрацию кожно-гальванической реакции применяют для исследования трудовой и спортивной деятельности, наблюдения за состоянием экипажа в авиации и космонавтике.

|