Томара Михаил Яковлевич

Факультет: Компьютерных информационных технологий и автоматики

Кафедра: Автоматики и телекоммуникаций

Специальность: Телекоммуникационные системы и сети

Тема выпускной работы:

Исследование оптимальных алгоритмов маршрутизации для беспроводных сетей сложной топологии

Научный руководитель: Воропаева Виктория Яковлевна

Реферат по теме выпускной работы

Введение

Актуальность темы

В настоящее время беспроводные сети представляют собой наилучшее решение для организации доступа по совокупности

показателей быстроты и стоимости разворачивания, простоте подключения пользователей, степени зависимости от окружающих

условий. Использование беспроводных технологий со временем становится все более распространенным способом доступа в

Интернет или к локальным корпоративным, кампусным или частным сетям.

Проблема мобильного узла - относительно новое явление, но, тем не менее, она стоит довольно остро. Миллионы людей в наши дни путешествуют,

находятся в командировках. Многим из них просто необходимо иметь доступ к своему постовому ящику электронной почты, своей файловой

системе.

Таким образом, вопрос совместимости протоколов и стандартов при построении беспроводных сетей сегодня чрезвычайно актуален. В работе

рассматриваются вопросы оптимизации протоколов беспроводных сетей по скорости и надежности передачи и основные задачи, что возникают при

создании оптимальных протоколов маршрутизации в этих сетях.

Научная значимость работы

Развитие радиосетей передачи данных в настоящее время занимает одно из важнейших мест среди задач технического прогресса. В первую очередь эти

системы призваны обеспечивать беспроводный доступ к узлам провайдеров сетевых услуг, как для подвижных абонентов, так и для стационарных, в условиях,

когда прокладка кабелей к ним технически невозможна или экономически невыгодна.

В настоящее время все еще очень мало опубликованных русско- и украиноязычных обзорных работ об алгоритмах маршрутизации в беспроводных сетях, в то

время как в англоязычной литературе эта тематика представлена достаточно широко. Данная работа должна внести вклад в преодоление этого отставания и в

оптимизацию существующих методов маршрутизации на примере предлагаемого альтернативного алгоритма.

Обзор существующих алгоритмов маршрутизации.

Маршрутизация в беспроводных сетях имеет свои особенности. «Узким местом» тут обычно является фиксированная инфраструктура с ее ограничениями на передачу

трафика между пользователями. В таком случае мобильные устройства должны функционировать в автономном режиме, самостоятельно проводя установление связи с другими

узлами сети, тем самым выполняя некоторые функции маршрутизатора. Усложнения их работы обусловлено характером рассмотренных нами сетей, где узлы-пользователи могут

когда угодно изменять свое местоположение, тем самым постоянно изменяя топологию и общаясь между собой без создания каких-либо определенных стационарных путей

передачи данных. Такие сети носят название MANET (mobile ad hoc networks). В этом случае узлы должны сотрудничать для обеспечения качественной маршрутизации, в

отличие от традиционных WLAN, где абонентское оборудование централизованно управляется точками доступа.

Все эти особенности позволяют сетям значительно варьировать по количеству абонентов: от нескольких единиц до сотен. Соответственно, для различных примеров структуры

спроектировано и создано много протоколов, некоторые из которых будут рассмотрены в данной работе.

Протоколы маршрутизации MANET делятся на две группы: проактивные (tabledriven/proactive routing protocols) и реактивные (on-demand/reactive routing protocols). Особенность первой

группы в том, что узлы сети постоянно собирают и обновляют информацию о ее состоянии, обмениваясь ею с соседями. Проактивные протоколы требуют от узла ведения таблиц

маршрутизации, где указаны маршруты, которые позволяют достичь любого абонента сети. Специальные алгоритмы используются для поддержки актуальности этой информации.

В связи с этим все изменения в топологии сети распространяются в ней. К проактивным протоколам относятся TBRPF (Topology Dissemination Based on Reverse-Path Forwarding ), OLSR

(optimized link state routing), DSDV (Highly Dynamic Destination-Sequenced Distance-Vector Routing).

В протоколах реактивной группы узел ищет путь к пункту назначения только при возникновении необходимости. Для этого существуют две основных операции: поиск маршрута и поддержка

маршрута. Когда узел намерен установить связь и начинает устанавливать маршрут, информацию о доступных каналах он получает по запросам. Для поддержки информации о маршрутах узлы

должны реагировать на изменения в топологии сети. Узел, у которого есть информация о каком-то канале, должен стремиться детектировать его отказ, если это происходит. Основные реактивные

протоколы: DSR (Dynamic Source Routing protocol), AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector), DYMO (Dynamic MANET On-demand).

Позднее были предложены другие протоколы для пакетных радиосетей, в которых были сделаны попытки соединить преимущества и избавиться от недостатков каждой из групп. Примером

является протокол BVR (Beacon Vector Routing), который использует технологии «жадного продвижения пакетов» (greedy forwarding) и построения системы логических координат, унаследованные

от предыдущих протоколов. Его особенностью является создание ряда «маяков» (beacons), случайно выбранных узлов, которые играют роль синхронизаторов в сети. На их основе строится «дерево»

сетевой структуры, определяются показатели маршрутов и осуществляется построение путей к пунктам назначения: поиск ближайшего соседа, назначение его как следующего элемента маршрута и

переход до его ближайшего соседа (реализация алгоритму «жадного продвижения»). Отличием BVR является применение при этом не географических, а логических координат. Главное назначение

протокола - поддержка соединениий «точка-точка» (point-to-point). Позднее на его основе был разработан протокол LCR (Logical Coordinate Routing).

Таким образом, вопрос адаптивной маршрутизации в беспроводных сетях является объектом интенсивного изучения и многих исследований. Развитие протоколов маршрутизации в беспроводных

сетях идет по пути децентрализации управления трафиком и гибридизации как результата попыток объединения различных подходов. В настоящее время темпы усложнения сетевой инфраструктуры

опережают процессы стандартизации, так что какие-либо конкретные общеупотребительные протоколы пока не выделились.

Алгоритм оптимальной маршрутизации

В данной работе предлагается оптимизированный вариант - алгоритм альтернативной маршрутизации, разработанный на основе существующих решений. Он использует принципы построения

кратчайших путей, которые применяются в алгоритмах Дейкстри и Беллмана-Форда, и методы определения средней задержки, традиционные для сетей с пакетной коммутацией.

Разработанный для ретрансляторов алгоритм альтернативной маршрутизации основан на минимизации средней задержки на всех кратчайших маршрутах, причем определение задержек на участках

включает анализ статических характеристик сети (топологии и пропускных способностей каналов связи) и характера передаваемого трафика (учет оптимальных показателей задержек для разных видов

трафика).

В алгоритме предусмотрены механизмы анализа пропускных способностей каналов связи с точки зрения их оптимальности, расчет оптимального веса путей на основании этой информации и минимизации

функции задержки у сети на основании анализа потока по маршрутам, при котором размер задержки мог бы соответствовать общепринятым характеристикам передачи определенных видов трафика.

Алгоритм использует принципы построения кратчайших путей, которые используются в алгоритмах Дейкстры и Беллмана-Форда, и способы определения средней задержки, традиционные для сетей с пакетною

коммутацией. Функциональная блок-схема алгоритма приведена на рисунке и включает следующие составляющие:

1. Блок определения оптимальных пропускных способностей - анализирует базовую топологию сети и определяет оптимальность пропускных способностей. На основании полученных данных подсчитывает

вес каналов связки сети для дальнейшего анализа.

2. Блок анализа среднего времени задержки - отвечает за расчет среднего времени задержки в сети на основании оптимальных пропускных способностей и начальных потоков в сети.

3. Блок определения маршрутов - отвечает за построение кратчайших маршрутов между всеми узлами сети.

4. Блок построения допустимого потока - обеспечивает распределение потоков по кратчайшим путям.

5. Блок минимизации средней задержки - обеспечивает расчет девиации потоку на основе минимизированной функции значения средней задержки в сети.

6. Тело алгоритма - объединяет работу каждого из блоков и обеспечивает последовательное функционирование алгоритма.

Рисунок 1 - блок-схема алгоритма

Сформулируем задачи, которые должны быть решены с помощью спроектированного алгоритма:

1) наиболее рациональное использование каналов;

для решения задачи используются следующие приемы:

а) анализ пропускных способностей каналов связи в сети и расчет оптимальных меток;

б) использование альтернативных маршрутов;

в) распределение трафика между альтернативными маршрутами исходя не из соотношения суммарных метрик маршрутов, а из соотношения максимальных метрик каналов

данного маршрута;

г) выбор доступных для использования альтернативных маршрутов только по критерию максимального времени передачи (маршрут может быть принят к использованию, если время передачи по маршруту не превышает

установленного для данного типа трафика максимально допустимого).

2) соблюдение требований к параметрам сетевой передачи.

Далее рассмотрим приемы решения указанных задач;

задача соблюдения требований к параметрам сетевой передачи решается таким способом:

а) минимизация задержки передачи сообщений в сетях сложной топологии;

б) минимизация СКВ задержки.

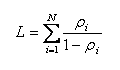

Сделаем оценку оптимальности функционирования по алгоритму. Введем обозначения:

где і - номер пары узел-адресат - узел-получатель;

первая формула - поток пакетов, которые поступают в і-ый канал; вторая - поток пакетов, поступающих из узла в сеть.

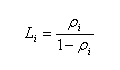

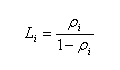

Нагрузку і-ого канала пакетами считаем по следующей формуле:

где первый множитель - средняя длина пакета, Di - пропускная способность і-ого канала.

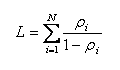

Среднее количество пакетов в і-ом канале составляет:

Учитывая общее количество узлов в сети, среднее количество пакетов у сети в целом составляет:

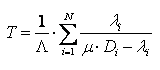

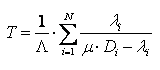

В соответствии с формулой Литтла

где Т - средняя задержка в сети. Таким образом, получаем формулу Клейнрока для анализа средней задержки

в сети:

Полученная формула для оценки времени задержки эффективно используется для решения различных

оптимизационных задач. К таким задачам относят оптимизацию пропускной способности каналов и выбор

маршрутов передачи сообщений.

Рисунок 2 - процесс маршрутизации в беспроводной сети доступа.

Количество кадров: 12. Частота: 2 кадра/сек. Количество повторов: 6.

Выполнено

в Macromedia Flash 8

Заключение

Данная работа посвящена решению проблем оптимизации методов маршрутизации в современных беспроводных сетях. Приведенный обзор существующих протоколов должен дать общее понятие текущих проблем в отрасли, преимуществ и

недостатков существующих решений и возможные пути развития.

Одним из перспективных решений может стать предлагаемый в данной работе алгоритм маршрутизации для ретрансляторных станций. Он призван оптимизировать их

функционирование в составе магистральной транспортной сети мобильной связи. Применение альтернативной маршрутизации, по результатам проверки работы алгоритма с помощью специально разработанной программы, позволяет снизить

почти вдвое среднюю задержку в сети, если сравнивать с результатами работы по алгоритмам Дейкстры и Беллмана-Форда.

Литература

- Brad Karp, H. T. Kung. GPSR: Greedy Perimeter Stateless Routing for Wireless Networks. [Электронный ресурс] / Harvard University

Источник: http://www.eecs.harvard.edu/~htk/publication/2000-mobi-karp-kung.pdf

- Rolf Ehrenreich Thorup, Lars Kristensen. Implementing and Evaluating the DYMO Routing Protocol. [Электронный ресурс] / University of Aarhus

Источник: http://www.daimi.au.dk/~rolft/docs/thesis.pdf

- Topical Evolution Paths of

Mobile Multimedia Services by students of Helsinki University of Technology[Электронный ресурс] / Proceedings of the Research Seminar on

Telecommunications Business, spring 2007

Источник: http://www.tml.tkk.fi/Opinnot/T-109.7510/2007/Proceedings_2007.pdf

- Ильченко М. Е., Бунин С. Г.,Войтер А. П.. Сотовые радиосети с коммутацией пакетов. - [Текст]: Киев «Наукова думка» 2003 - 266 cтр.

- Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - [Текст]:СПб «Питер», 2006 - 960 стр.

- Невдяев Л.М. Мобильная связь 3-го поколения. - [Текст]:М. «Эко-Трендз» 2001 - 208 стр.

- Невдяев Л.М. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник. - [Текст]:М. «Связь и бизнес» 2002 - 592 стр.

- Linda K. Moore. Wireless Technology and Spectrum Demand: Advanced Wireless Services[Электронный ресурс] / Congerssional Research Service.

Источник: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rs20993.pdf

- Корнышев Ю. Н, Пшеничников А. П., Харкевич А. Д. Теория телетрафика. - [Текст]:М. «Радио и связь» 1996 - 272 стр..

- Баркун М. А., Ходасевич О. Р. Цифровые системы синхронной коммутации. - [Текст]:М. «Эко-Трендз» 2001 - 192 стр.

- Muhammad Shoaib Siddiqui, Choong Seon Hong.

HRP: A Hybrid Routing Protocol for Wireless Mesh Network[Электронный ресурс] / Kyung Hee University.

Источник: http://networking.khu.ac.kr/publications/data/HRP-%20A%20Hybrid%20Routing%20Protocol%20for%20Wireless%20Mesh%20Network.pdf