Физико-металлургический факультет

Специальность: Обработка металлов давлением

У каждого района нашего города есть своя история, свое прошлое, связанные с этим легенды и мифы. Я родился в семье металлургов и живу близь металлургического завода ДМЗ, поэтому не секрет, что мне очень интересно прошлое Юзовки, с которой начался рождения такого большого города как Донецк.

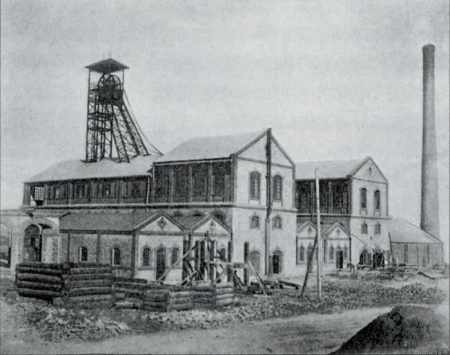

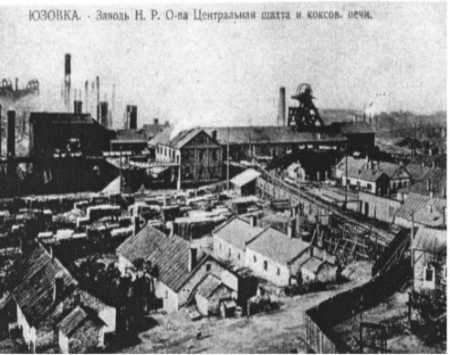

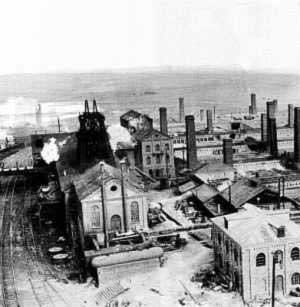

Важнейшим этапом формирования современной городской застройки Донецка была Юзовка – рабочий поселок, возникший в конце 19 века вокруг металлургического завода Новороссийского общества. Поселок состоял их нескольких обособленных частей – предшествующих строительству завода сел Александровка и Мушкетово (поселки Александровского рудника), так называемой «Английской колонии», центрального административного района и участков со стихийной застройкой (жилье чернорабочих – разнообразные Нахаловки, Собачевки и Жабовники…). Отдельно стояла усадьба управляющего – домрезиденция «Юзовка» - место проживания высшей административной верхушки завода.

Территория для строительства металлургического завода должна была отвечать следующим требованиям. Во-первых, этот район должен был находиться поблизости от залежей минерального топлива, необходимого для выплавки железа в промышленном масштабе. Во-вторых, расстояние от рудных месторождений не должно было быть значительным. В третьих, должны были существовать условия для развития системы транспортных коммуникаций, включая морские порты и железные дороги. По ряду экономико-географических преимуществ выбор пал на территорию в верховьях реки Кальмиус. Также определяющим фактором были человеческие ресурсы.

Итак, договор на бумаге подписан, оставалось воплотить его в жизнь – строить металлургический завод, производящий 100 тонн чугуна в неделю, рудник с добывающей способностью 2000 тонн угля, наладить рельсовое производство и соединить железнодорожной линией свое предприятие с основной веткой Харьково-Азовской железной дорогой, а начинать все это грандиозное строительство было необходимо со строительства домны. Но Хьюз в это время хлопочет о расширении концессии путем включения в нее паровозостроительного и военного заводов, обширного железнодорожного строительства, но царское правительство передало эти концессии немецкому, франко-бельгийскому и русскому капиталу, искусственно создавая, таким образом, острую конкуренцию среди иностранных и отечественных инвесторов. Так как весь 1869 год на берегах Кальмиуса никаких работ по возведению завода не велось, то точные сроки сдачи домны в промышленную эксплуатацию, сдачи чугуна были перенесены на девять месяцев. Кабинет министров 24 апреля 1870 года добился утверждения дополнительных условий к основному договору с Новороссийским обществом, в которых потребовал немедленного перевода залога в 20 тыс. фунтов стерлингов из Лондонского банка в русский и категорически предупредил, что если через девять месяцев (к 24 января 1871 года) в казну не будет еженедельно поступать 100 тонн чугуна, то залог становиться собственностью России, а договор на концессию будет аннулирован немедленно (Володин, 1967). Вел все финансовые операции «Новороссийского общества» известный ливерпульский банкир Кокс, который входил в число акционеров фирмы Хьюза.

И Хьюз начал последовательно исполнять все пункты царского «ультиматума». Домна вступила в промышленную эксплуатацию в условленные сроки. В сентябре 1873 года на Юзовском заводе были прокатаны первые железные рельсы. Но первая партия была изготовлена из железа низкого качества (пудлинговое железо), в связи, с чем Д. Хьюз потребовал от строителей железных дорог без промедления и, не разбирая степени доброкачественности продукта, принять 3000 тонн и оплатить рельсы по весу (рельсы были на 3 миллиметра выше принятого стандарта).Строители обратились в Технико-инспекторский комитет железных дорог с протестом. Главный инженер строительства заключил, что не следует «рассчитывать на завод Юза как на серьезный источник снабжения рельсами наших железных дорог» и Комитет рекомендовал отказаться от «юзовских рельсов». Заводу угрожало разорение, поэтому Хьюз разослал во все инстанции жалобы. Но 17 декабря Комитет, прозаседав четыре часа, не внял жалобам. Узнав об этом, Юз согласился соблюдать все установленные нормы. Это был единичный случай неудачной финансовой политики Д. Юза, зато в целом она дала большие результаты. А заключалась она в следующем: в течение первых десяти лет существования завода он не позволял снимать никаких дивидендов, все вкладывалось в дальнейшее развитие компании. И уже в 1879 году завод принес большие дивиденды, а также возвратил все займы и накопил резерв наличности, который позволил поддерживать платежи по дивидендам даже в год спада экономики в начале ХХ столетия.

Никто не долговечен и умер Юз в 1889 году, оставив в наследство своим сыновьям должности директоров-распорядителей завода и наследство в размере 90 тысяч фунтов стерлингов и 4 шиллинга.

В 1916 году акции «Новороссийского общества», которые принадлежали Огильви, А. Бальфуру, Д. Гучу и наследникам Д. Юза, были куплены при содействии Русско-Азиатского банка «Русским обществом», созданным в 1910 году в Петербурге с уставным капиталом в 1,8 млн. рублей. Теперь бывший Юзовский металлургический завод стал специализироваться на изготовлении столь необходимых России снарядов и военных припасов.

Земли, которые идеально подходили для места строительства завода по целому ряду экономико-географических преимуществ – широкая с узким дном котловина в верховьях реки Кальмиус, которую указал маркшейдер-самоучка Древицкий, в 70-е годы принадлежали П.И. Ливину. Эти земли находились с правой стороны реки вдоль границы с Землями войска Донского. Из 15 000 десятин распахано было только 700. Был заключен договор с Новороссийским Обществом об аренде этой земли, а в 1889 году Ливены продали все свои земельные угодья предприятию. Также были приобретены земли по другую сторону реки Кальмиус у донских казаков.

И вот началась сама «счастливая лихорадка» строительства завода-гиганта. А началось это грандиозное строительство с создания небольшой кузницы неподалеку от степной хижины Хьюза, где он сам виртуозно работал с молотом и бескорыстно учил своему ремеслу местных крестьянских парней.

Но главным строительным объектом была, конечно, доменная печь. В апреле 1870 года она была экспериментально опробована, а спустя ровно 9 месяцев вступила в промышленную эксплуатацию.

На экономическом поле боя за рынки сбыта рельсовой продукции жертвой пал промышленник Поляков, а победу одержал Хьюз и все Новороссийское Общество в целом. Теперь монопольный Юзовский рельсопрокатный завод поставлял все рельсы для целого участка Харьково-Азовской железной дороги, с которой в скором времени был соединен железнодорожной линией длиной в десять верст. А первые рельсы были успешно прокатаны в сентябре 1873 года. И уже во второй половине 70-х годов на заводе действовали две домны, дающие 6% всего производства чугуна в России, рельсовый завод, кирпичный завод, мартен, 24 пудлинговые печи и 13 сварочных печей.

Вообще о быстром развитии и роста Юзовского завода свидетельствуют следующие данные и числа: «1870-1872гг. Только что повторно задули домну, и она начала работать, при заводе открыли бесплатную больницу на 12 копеек и аптеку.

Год 1874. Производство чугуна достигло 150 тонн в неделю, а в год выплавлялось более 8000 тонн рельсов. Заканчивается строительство второй домны, а на заводе работает около 2 тыс. людей.

Год 1876. Выплавка чугуна превышает 16,2 тыс. тонн. В этом же году начинают разрабатывать шесть угольных пластов, которые снабжают углем двенадцать коксовых батарей и местные железнодорожные линии. Завод начинает модернизацию, благодаря которой на нем вводят в эксплуатацию двадцать два паровых двигателя.

Завод Новороссийского Общества становится крупнейшим среди аналогичных в России и получает среди населения и официальных кругов название Юзовка. 1876-1886 гг. Заводы Юзовки удвоили производство, а домны были переоснащены на выплавку стали. В 1884 году производство стали достигает 20 тыс. тонн. На заводе работают три мартеновские печи с горячей поддувкой.Год 1889. Юз становится крупнейшим землевладельцем в регионе. Кроме заводов и шахт Юзовки, Новороссийское Общество приобрело несколько богатых рудников в Кривом Роге и для соединения двух бассейнов начала строить новую железную дорогу. Производственная мощность завода возросла втрое. Количество работников в металлургическом производстве достигало 6 тыс., в угледобывающей отросли – 2 тыс. Население Юзовки стало превышать 20 тыс.

По статистическим данным, в 1900 году на металлургическом заводе работало уже 44 домны и еще 10 строилось, а в 1913 году металлургические заводы Юзовки и Донбасса выплавляли почти половину стали, выпускаемой в России, а шахты давали девяносто процентов всей национальной добычи угля» Параллельно с промышленным заводским комплексом, возводимым Хьюзом, рос и индустриальный поселок.

Название «Английская колония» закрепилось за несколькими расположенными рядом кварталами на юго-западной окраине поселка под названием «Заводская сторона». Фактически колония состоит из трех отдельных структурных элементов – небольшого плотно застроенного квартала одноэтажных кирпичных зданий с невысокими кирпичными заборами между отдельными усадьбами, крупного архитектурного ансамбля вокруг православного собора и отдельно стоящей двухэтажной женской гимназии. Между небольшим кварталом из нескольких добротных особняков и блоком зданий вокруг православного собора первончально находилось небольшое кладбище.

Основным документом является генеральный план завода Новороссийского общества, выполненный на листе бумаги размерами 120 см х 180 см. Он передает план завода и всех окружающих его заводских поселков в реальном соотношении размеров. Вокруг завода обозначены два самостоятельных жилых массива – северный разбитый на четкие кварталы административный поселок «Новый Свет», получивший свое название от одноименного первого трактира (прилегающая к ДМЗ современная южная часть Ворошиловского района) и поселок к юго-западу от завода, включая пос. Александровку – «Заводская строна».

Юзовка до 90-х годов 19 века застраивалась хаотично. С 1891 года застройка поселка осуществлялась планомерно. По этому Плану, утвержденному Новороссийским обществом, ултцы строились прямолинейно, паралельно друг другу, и пересекались перпендикулярно прямыми узкими проспектами. Улицы назывались линиями. В северной части Юзовки было 19 линий – улиц, протянувшихся с юга на север и 9 проспектов. Главной центральной улицей была Первая линия, возникшая еще в начале 70-х годов 19 века, ныне улица имени Артема.

Всего в поселке было 50 улиц, 31 из которых размещались на «Заводской стороне», назывались тоже линиями, перпендикулярно пересеченнные проспектами либо имевшие собственное: «Набережная», «Механическая», «Средняя», «Карьерная»и т. д.

Планировка последнего была определена схемой застройки существовавших здесь ранее сел Александровка, Ларинка. Именно здесь, в непосредственной близости от завода, были спроектированы и построены, во-первых, дом-резиденция управляющего заводом, а также жилые кварталы, где проживали представители английского инженерно-технического состава и привлеченные к работе на заводе местные технические специалисты и квалифицированные рабочие.

На карте-схеме 1900 года в собственно Английская колония показана в виде двух небольших соединенных вместе кварталов, включающих 6 огороженных кирпичными заборами усадеб. Каждая усадьба включала просторное одноэтажное кирпичное здание с двумя входами и большими застекленными верандами и крупные одноэтажные хозяйственные и бытовые пристройки. Возможно, каждая усадьба была рассчитана на проживание двух семей. Современниками колония описывается как небольшой утопающий в зелени благоустроенный поселок с водопроводом, канализацией, мощеными тротуарами и газовыми фонарями. Фотографический материал подтверждает просторную планировку отдельных усадеб, но тротуары и газовое освещение остаются под вопросом.

В соответствии с генеральным планом, рядом находился блок типовых строений вокруг православной церкви.

Составленный в 1900 году план Юзовки подробно предает планиграфию «Заводской стороны». Поселок «четырехрублевых домов» представляет собой четко организованный квартал из двух или трех линий домов вокруг большого церковного двора. Каждый дом имел 6 входов и предназначался для заселения шести семей. Жилой блок состоял из прихожей, кухни и большой жилой комнаты. Каждый дом сопровождался двумя-тремя хозяйственными пристройками, наружным туалетом. Поскольку это было не частное, а общественное жилье гостиничного типа, заборы отсутствовали. Возможно, это делалось с целью удобства полицейского и административного контроля за частной жизнью населения поселка. Всего в «четырехрублевом» поселке было возведено 44 типовых дома с 6-ю входами и одно крупное одноэтажное кирпичное для одного владельца (совр. дом №3 по ул. Антонова).

Аналогичные здания гостиничного типа образовывали еще один небольшой квартал (15 домов) на месте или чать юго-восточнее современной площади им. И.Ткаченко, однако до настоящего времени не сохранились.

Архитектурный ансамбль, созданный в конце 19 века и известный нам как «Английская колония», занимает часть современной застройки Ленинского района г. Донецка в пределах улиц Ткаченко, Тушинской, Прокатчиков, Антонова. Этот прямоугольный по первоначальной планировке микрорайон вписан в треугольный участок, ограниченный магистральными шоссе по ул. И. Ткаченко и ул. им. Куйбышева и ул. Ионова.

К настоящему времени собственно английский квартал, поселок российских инженерно-технических работников и английская женская гимназия сохранились достаточно хорошо, в отличие от подобных синхронных сооружений в районе современной площади им. И. Ткаченко. Практически полностью сохранила свой внешний вид женская гимназия, и без существенных разрушений сохранился английский квартал.

«Английский» квартал легко узнается по просторным домам и невысоким кирпичным заборам на фотографиях конца позапрошлого века. Незастроенный в конце 19 века угол этого квартала в настоящее время занят одноэтажным кирпичным строением начала 20 века в форме литеры Н. Раньше здесь находилось почтовое отделение №62, в настоящее время – филиал фирмы, торгующей оргтехникой.

Первоначальный внешний вид и современное состояние «русского» квартала требует комментариев. В настоящее время он имеет вид небольшого прямоугольного поселка, состоящего из типовых строений, окружающих по периметру Ларинскую церковь. Со стороны улицы им. И. Ткаченко протянулась линия из одного ряда домов, от №121 до №133, при этом № 119 (двухэтажный кирпичный дом 129 (Институт «Гипросталь») занимает место одного из домов, а № 135 (здание районной детской библиотеки) построено на месте пустующих угловых пространств. Здание №125 (супермаркет «Брусниця») также занимает место одного дома. Предположительно, первоначально эта линия имела 7 домов, сохранилось только 5. Вторая линия домов (показана на макете завода 1895 гогда и плане завода 1900 года) полостью уничтожена и на ее месте проходит ул. Ткаченко. С северной стороны поселок-квартал оконтуривает сторона из двух-трех линий домов. С учетом домов по ул. Ткаченко (№№123, 121), эта сторона в настоящее время включает 14 домов, первоначально 18. На месте одного из домов по ул. Ионова стоит современный жилой кирпичный двухэтажный дом. Соответственно, южная часть также включала две-три линии домов. Из них сохранились 12; угловые уничтожены или заняты современной застройкой (№135 по ул. Ткаченко и №13 по ул. Тушинской). Западная сторона квартала имела две линии из 20 домов, сохранилось 15. На месте минимум 5-ти домов располагается хозяйственный двор ПТУ №18 и котельная общежития Института ИИ. Особняком стоит типовое здание по ул. Антонова, 3, которое имеет такую же конструкцию, но располагается за пределами прямоугольного контура этого квартала-поселка. В центральной части квартала находится православный собор и СШ №29, явно занимающая часть первоначальной церковной территории. Таким образом, эта колония первоначально имела, видимо, 44 типовых здания, из которых большая их часть (32) в сильно измененном за счет последующих достроек виде сохранились до наших дней.

Наименее пострадал от достроек и перестроек дом №5 по ул. Антонова – усадьба сохранилась фактически в первоначальном виде. Ни одно здание, за исключением, возможно, дома по ул. Антонова, 5, не сохранилось в первоначальном виде. Значительные последующие достройки вызвала, без сомнения, скученность отдельных жилых блоков и небольшие размеры жилой площади. Все без исключения шестиквартирные здания используются как жилищный фонд

| Вверх |