Анализ теплотворной способности топлив

Автор: А.С. Холманский

Источник: http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13606659670N051887001/

Автор: А.С. Холманский

Источник: http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13606659670N051887001/

А.С. Холманский Анализ теплотворной способности топлив Предложен и апробирован экспресс-анализ теплотворной способности различных топлив и водно-топливных эмульсий получаемых из нефтепродуктов, а также при пиролизе растительного или органического сырья.

Для установления оптимальных режимов быстрого пиролиза биомассы и органических веществ важным критерием является величина теплотворной способности жидких и газообразных продуктов пиролиза. Для определения теплотворной способности или удельной теплоты сгорания топлива обычно используют дорогостоящие калориметры. В настоящей работе предложен и апробирован простой метод экспресс-анализа теплотворной способности жидкого топлива. С его помощью произведены оценки теплотворной способности рапсового масла и ряда горючих жидкостей, полученных методом быстрого пиролиза растительной биомассы и отходов текстильного производства. Используя данные по составу пиролизных газов, сделали оценки их средней теплотворной способности. Изучили влияние на теплоту сгорания дизельного топлива добавки воды и времени хранения водно-дизельной эмульсии.

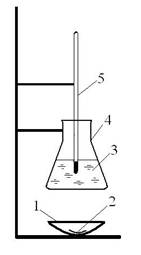

В основу метода положили сравнение теплового эффекта от сгорания равного количества топлива с известной и неизвестной удельной теплотой сгорания. Тепловой эффект фиксировали, нагревая в пламени топлива при одинаковых условиях 100 мл дистиллированной воды. Схема установки показана на рис. 1.

Рис. 1. Установка для измерения теплотворной способности топлива. 1 – фарфоровая чашка (7 см); 2 – спираль из асбестовой нити (2 мм, длина15 см); 3 – дистиллированная вода (100 мл); 4 – колба из термостойкого стекла; 5 – ртутный термометр (цена деления 0,1оС).

При оценках исходили из следующего. Считали, что количество тепла (Q), выделяемое при сгорании m топлива с удельной теплотой сгорания q, полностью усваивается газообразными продуктами горения, имеющими среднюю теплоемкость Cгаз, а затем некая доля этого тепла передается колбе с водой. Можно считать, что при неизменных условиях проведения опытов доля потерянного тепла (Qпотерь) будет практически одинакова для всех образцов топлива.

В данном приближении справедливы будут уравнения:

Q = m q = m Cгаз(Тгор – Тком ) = Мводы Cводы (T – Tком ) + Qпотерь (1)

Здесь Тгор – температура горения топлива, Тком – комнатная температура, Т – максимальная температура нагрева воды; Мводы = 0,1 кг, Cводы – теплоемкость воды.

Впрыскивали шприцом 1 мл топлива и определяли величину m, исходя из его плотности (?топ), значение которой брали из справочников или определяли с помощью ареометров или путем взвешивания 1 мл топлива на аналитических весах.

Для практических целей уравнение представили в виде калибровочной прямой, для построения которой использовали ряд горючих органических жидкостей с известными значениями (Рис. 2). Жидкости использовали марки ХЧ (для хроматографии).

Рис 2. Калибровочная прямая – зависимость между температурой нагревания воды и теплотворной способностью топлива.

Значения q для предельных углеводородов, спиртов и эфиров хорошо подчиняются (2). Толуол как ароматическое соединение в данных условиях сгорает не полностью, что приводит к выделению заметного количества сажи. Очевидно, что долю массы толуола превратившейся в сажу следует вычесть из величины массы фигурирующей в (1) и учесть уменьшение Q как дополнительные потери тепла (Qсажа), которым будет соответствовать своя величина ΔТсажа на Рис 2.

Долю потерь тепла (Qсажа/Q) можно определить с помощью калибровочной прямой, полагая, что табличное значение q для толуола отвечает его полному сгоранию и должно лежать на прямой Рис 2. Исходя из графика получим, что для толуола потеря тепла Qсажа из-за неполного сгорания составляет такую долю от общего количества тепла:

Qсажа/Q = ΔТсажа /ΔТ (3)

Для толуола из (3) следует значение 25% (8/31). Эту величину использовали для оценки доли ароматических соединений в дизельном топливе (ДТ). Как следует из Рис 2 потери тепла из-за неполного сгорания ДТ составляют ~8% (2,5/31,5). Эти 8% соответствуют ? от всего количества ароматических соединений в ДТ. Следовательно, их полная величина будет порядка 30%.

Результаты измерений представлены на Рис 2 и в Таблицах 1-3. Случайная ошибка измерения ΔТ, а значит и q не превышала 10%. В таблицах приведено среднее значение <ΔT>. Оценки q смесей ДТ с водой и рапсового масла проводили по формуле:

q* = qдт (ΔТ /ΔТДТ) (4)

Величины ΔТ для горючих веществ с известными характеристиками

Вещество |

Этилацетат |

Этанол |

Ацетон |

Пропанол |

Толуол |

Гексан |

Октан |

<ΔT> (К) |

19,1 |

24,1 |

24,0 |

26,4 |

23,3 |

33,3 |

35,7 |

q (МДж/кг) |

25,5 |

29,8 |

30,8 |

33,3 |

42,5 |

48,4 |

48,0 |

? (кг/м3) |

900 |

789 |

791 |

785, 804 |

866 |

660 |

702 |

Получение продуктов быстрого пиролиза описано в работах [1]. В настоящей работе анализировали теплотворную способность биодизелей (БД), полученных от пиролиза растительного сырья и органических отходов.

Величины ΔТ и экспериментальные значения q и ? для дизтоплива и биодизелей

Топливо |

ДТ |

ДТ1 |

ДТ2 |

БД1 |

БД2 |

БД3 |

БД4 |

<ΔT> (К) |

28,4 |

28,1 |

29,8 |

20,0 |

28,4 |

20,5 |

24,2 |

q (МДж/кг) |

43 |

42,5* |

45* |

26 |

38 |

27 |

37* |

? (Кг/м3) |

824 |

823 |

816 |

1,02 |

850 |

~900 |

920 |

Т1 – ДТ + Н2О (30%) эмульсия месячной выдержки;

ДТ2 – ДТ + Н2О (30%) свежеприготовленная эмульсия;

БД1 – отходы производства зерна;

БД2 – отходы текстильного производства;

БД3 – опавшие листья;

БД4 – рапсовое масло.

По химическому составу продукты пиролиза представляют собой смесь воды, спиртов, альдегидов, эфиров и углеводородов [1]. Поэтому величину q для них определяли, исходя из измеренных величин ΔТ и используя калибровочную прямую. Полученные таким образом величины оказываются близкими к эфирам и спиртам, что и подтверждает наличие в них соответствующих горючих соединений.

Значение q для рапсового масла получилась близкой к справочной величине, что свидетельствует о правомочности использования формулы (4) для определения q топлив родственных ДТ. Известно [2], что предельная стабильность водно-топливных эмульсий, приготовленных с помощью виброкавитационных гомогенизаторов, не превышает месяца для самых технологичных поверхностно-активных добавок (например, ОП-10). Согласуются с этими данными и полученные нами результаты, а именно, равенство q* ДТ1 и q ДТ. Увеличение q* ДТ2 по сравнению с q ДТ при снижении его плотности, очевидно, обусловлено повышением степени газификации смеси ДТ + Н2О в процессе ее гомогенизации. Для выявления эффекта воды в этом случае следует сравнивать q* с q ДТ, прошедшего аналогичную обработку на гомогенизаторе.

Состав и теплотворная способность газа, получаемого при пиролизе

органического сырья и биомассы

Сырье |

Тпирол |

Массовые доли горючих газов |

Vорг |

<qгаза> |

||||

CH4 |

C2 |

C3 |

C4 |

CO |

||||

Древесные |

650 |

14,8 |

2,9 |

7,0 |

3,1 |

36 |

28 |

18,3 |

750* |

13,7 |

0,9 |

11,6 |

0,4 |

47 |

16,5 |

19,0 |

|

Солома озимой ржи |

~600 |

49,2 |

15,0 |

18 |

7 |

~30 |

90 |

~50 |

Опавшие листья |

-«- |

37,8 |

6,5 |

4,4 |

1,2 |

32 |

50 |

30,4 |

Отходы текстиля |

-«- |

38,7 |

8,1 |

11,8 |

5,2 |

23,4 |

65 |

36,6 |

qi (МДж/кг) |

– |

55,6 |

51,9 |

~50,5 |

49,5 |

10,1 |

– |

– |

*) пиролиз проведен в кварцевом реакторе с железом в качестве катализатора;

остальные данные относятся к пиролизу в металлическом реакторе.

Данные хроматографического анализа по составу осушенных газов, полученных при пиролизе различного сырья, приведены в [1]. Горючие компоненты газа включали предельные и непредельные углеводороды от метана до бутана (С1 – С4), окись углерода (СО) и незначительное количество водорода (менее 1 масс%). Входили в состав газа и негорючие неорганические продукты (O2, N2, CO2). Массовую долю (ci) горючих компонентов газа в единице объема рассчитывали с учетом распределения суммарных объемных долей органических (Vорг) и неорганических компонентов газа. Используя справочные значения теплотворной способности (qi) для каждого горючего компонента газа, среднее значение <qгаза> оценили по формуле:

<qгаза> = ? ci qi (5)

Результаты оценок <qгаза> приведены в Таблице 3. Из них следует, что теплотворная способность пиролизного газа существенно зависит от химической структуры сырья.

Таким образом, можно заключить, что предложенная в работе методика экспресс-анализа жидких и газообразных топлив вполне может быть использована для оперативной оценки теплотворной способности любого вида топлива, как полученного из нефти, так и топлив, получаемых из растительного сырья или органических продуктов.

1. Холманский А.С., Сорокина Е.Ю., Порев И.А., Курганов А.А.

Быстрый пиролиз клетчатки // Электронный журнал «Исследовано в России».

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/123.pdf; Пиролиз древесных опилок в кварцевом реакторе // Электронный журнал. Математическая морфология. – Т. 5. – Вып. 5. - 2006. -URL: http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-12-html/holmansky/holmansky.htm.

3. Технические эмульсии // dispergator.h1.ru/tecnic_inf.htm

The summary. The express-analysis of a calorific value various fuels and aqua-fuel emulsions gained of oil products is offered and approved, and also at pyrolysis of vegetative or organic raw material.

Keywords: fuel, burning, calorific, pyrolysis.

ГНУ ВНИИ электрификации сельского хозяйства (Москва).

Поступила в редакцию 1.08.2007.