Производство замеров в подготовительных выработках включает:

• измерение длины и подвигания выработок с целью определения и контроля объема выполненных горноподготовительных работ;

• измерение длины линии забоев и контроль соответствия фактических сечений подготовительных выработок проектным сечениям;

• определение положения и размеров нарезных выработок и целиков с последующим использованием этих данных для пополнения планов горных выработок, подсчета потерь и т. д.;

• определение положения и элементов залегания геологических контактов (напластования, тектонических разрывов, трещиноватости) структуры пласта и других геологических объектов.

Положение указанных объектов определяется относительно мест пересечения выработок, точек теодолитной съемки или от специальных замерных точек, отмеченных в натуре тем или иным способом (затесками, краской, металлическими пластинками и др.) в зависимости от вида крепления. Положение этих замерных точек, в свою очередь, устанавливается путем измерения рулеткой их отстояний от ближайших точек теодолитной съемки.

В отчетные периоды от замерных или опорных точек тесьмяной или металлической рулеткой измеряются расстояния до забоя выработки по полезному ископаемому и породе, до последней рамы крепи и до конца уложенных откаточных путей. Разность результатов измерений на конец и начало отчетного периода дает величину подвигания забоя выработки за отчетный период по полезному ископаемому и породе, приращение длины закрепленной части выработки и откаточных путей. Пусть L, и Lо – расстояния забоя выработки соответственно на начало и конец отчетного периода, тогда подвигание D забоя за отчетный период будет в виде:

D = Lo – L; (1.11.1)

Одновременно на составляемом эскизе показывают:

• расстояния до соседних выработок, пересекающих данную;

• положение нарезных выработок;

• положение и размеры целиков;

• положение и характеристику геологических объектов и т. д.

По данным замеров и документации на маркшейдерский план горных выработок наносятся в карандаше не только второстепенные выработки и связанные с ними детали, но и подвигание основных подготовительных выработок. В результате съемок уточняется конфигурация замеренных участков основных выработок на плане и затем закрепляется тушью.

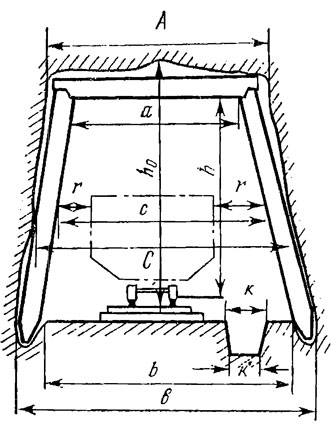

При замерах значительное внимание уделяется контролю соответствия фактических сечений подготовительных выработок проектным. На закрепленных участках сечение выработок измеряется вчерне и в свету. При этом в выработках трапецеидального сечения (рис. 92) измеряются:

• высота (h0) от кровли до почвы выработки;

• высота h от верхняка до головки рельсов;

• ширина А вчерне;

• ширина а в свету по низу верхняка;

• ширина С вчерне и с в свету на уровне верхней кромки вагонетки;

• ширина В вчерне;

• ширина b в свету на почве выработки;

• величина зазоров r между стойками и верхней кромкой вагонетки.

Кроме того, измеряются зазоры между крепью и стенками выработки, расстояние от головки рельсов до контактного провода, а если в выработках подвешены трубы, кабели и другое оборудование, то измеряется и величина зазоров между стенками вагонетки и этим оборудованием.

При наличии в снаряжении проходческой бригады ватерпаса контролируется соблюдение проектного уклона откаточного пути на проложенном за отчетный период участке, а также глубина водосточных канавок и их ширина R по верху и R' по дну.

На незакрепленных участках подготовительной выработки измеряется ее ширина (вверху, внизу, посередине) и средняя высота. В случае выхода сечения выработки за пределы залежи, измеряется длина обнажения залежи в забое (включая раскоску) и мощность залежи.

В случае обнаружения недопустимых отклонений сечения и уклона от проектных значений выработка бракуется.

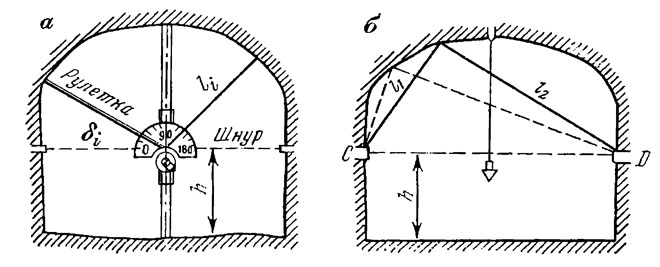

Замеры и контроль сечений подготовительных выработок криволинейного очертания производится разными способами, обычно полярным или способом линейных засечек. При наличии необходимого оборудования может быть использован в этих целях фотоаппарат со щелевой камерой.

Рис. 1. Параметры сечения трапецеидальной выработки

В полярном способе (рис. 2, а) используется рулетка и градуированный полукруг (тип транспортира), закрепленный на вертикально установленной распорной стойке на высоте h по оси выработки.

Измерения сводятся к измерению рулеткой расстояний от центра полукруга до периметра выработки и угла наклона полотна рулетки в разных ее положениях. По высоте центра h полукруга, измеренным расстояниям (li) их углам наклона (ii) определяется фактическое сечение выработки.

Рис. 2. Съемка (замер) криволинейного сечения выработки

Способ линейных засечек (рис. 2, б) сводится к измерению расстояний (l1) и (l2) в каждой засечке до определяемой точки контура выработки от произвольно выбранных точек С и D. По высоте h последних относительно почвы выработки и совокупности расстояний (l1) и (l2) строится фактическое сечение выработки.

Помимо замеров сечений вновь проводимых выработок маркшейдер совместно с представителями технадзора, ответственными за состояние горных выработок, контролирует состояние эксплуатируемых главных подготовительных выработок. Этот контроль сводится к выборочному замеру сечений выработки, проверке состояния крепи и чистоты выработок, к съемке сечений в местах вывалов породы и проверке сечений после перекрепления выработок, а также к выборочной проверке уклона откаточных путей и т. д.

Мощность и структура залежи являются основными ее показателями, используемыми при решении многих производственных задач, поэтому их оценке при замерах уделяется большое внимание. При этом часто в расчетах используются мощности залежи по характерным направлениям:

• по нормали (m) к залежи;

• по горизонтальному направлению (mг) вкрест простирания залежии;

• по вертикали mв

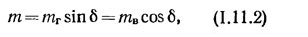

Для пластовых залежей наибольший интерес представляет нормальная мощность m, связанная с горизонтальной (вкрест простирания) mг и вертикальной mв следующей зависимостью:

где: δ – угол падения пласта.

Кроме приведенных геометрических характеристик мощности залежи часто используют характеристики мощности залежи, связанные с технологией работ, а именно:

• полная геологическая мощность – расстояние от кровли до почвы залежи, включая все породные прослойки;

• полная полезная мощность – разность полной геологической мощности и суммарной мощности породных прослойков;

• вынимаемая (рабочая) мощность – суммарная мощность пропластков полезного ископаемого и прослойков пустой породы, заключенных между кровлей и почвой выработки;

• вынимаемая полезная мощность – разность вынимаемой мощности и суммарной мощности прослойкой пустой породы, не идущих в добычу.

В случае значительной мощности залежи непосредственное измерение нормальной мощности затруднительно, поэтому ее определяют косвенно, при этом исходной является измеренная мощность (mизм) залежи вдоль секущей выработки или обнажения. Вертикальная мощность mв залежи в данной точке является величиной постоянной в любом вертикальном разрезе и устанавливается в разрезе, проходящем через секущую выработку. Если известна вертикальная мощность и угол падения залежи, то искомую нормальную мощность m находят по выражению (1.11.2.)