Аннотация

Г.Ф. Горбачев. Автоматизированная система контроля режимов работы электрооборудования и защитного отключения. Рассмотрены требования и задачи построения автоматизированной системы контроля режимов работы электрооборудования и защитного отключения (АСКРЗО). Проанализированы функции устройств защитного отключения как элемента АСКРЗО. Приведена блок-схема АСКРЗО

Ключевые слова:

режимы работы электрооборудования, блок-схема, структура системы контроля

Использование бесконтактного датчика, основным элементом которого является трансформатор тока нулевой последовательности, позволяет создать автоматизированную систему контроля режимов работы электрооборудования и защитного отключения (АСКРЗО).

Конструкция отдельных элементов, узлов и в целом всей автоматизированной системы контроля режимов работы и зашиты электрооборудования в значительной степени определяется целями, на основе которых могут быть сформулированы и основные требования, предъявляемые к АСКРЗО.

В качестве первостепенных задач, решению которых служит АСКРЗО, можно выделить:

1. Обеспечение электробезопасности обслуживающего персонала;

2. Осуществление эффективной зашиты электрооборудования при возникновении аварийных режимов работы;

3. Снижение числа необоснованных отключений и простоя электрооборудования;

4. Автоматизация процессов контроля работы электрооборудования, оповещения обслуживающего персонала и отображения оперативной информации;

5. Передача информации в виде кодированных сигналов на требуемые расстояния.

Вопросы электробезопасности обслуживающего персонала взаимоувязаны с критериями электробезопасности, с конструкцией устройств защитного отключения и требованиями, предъявляемыми как к устройствам защитного отключения (УЗО), так и к конструктивному исполнению электрических сетей.

Быстродействие и уставки срабатывания УЗО определяются следующими требованиями:

1 .Быстродействие УЗО не должно превышать 0,2 с.

2.Уставка по току срабатывания (току утечки) и быстродействию УЗО, установленных на:

• 1-й ступени – 25 мА, время срабатывания – 200 мс;

• 2-й ступени – 30 мА, время срабатывания – 160 мс;

• 3-й ступени – 25 мА, время срабатывания – 120 мс.

Требование обеспечения эффективной защиты электрооборудования при возникновении аварийных и близких к ним режимам не является требованием к УЗО в традиционном представлении последних.

Эти качества свойственны устройствам релейной защиты, однако и УЗО способны решать эти задачи совмещая в себе функции устройств релейной защиты и устройств защитного отключения.

Более того, такое совмещение функций не только возможно, но и целесообразно, поскольку УЗО работают на таких уровнях контролируемых параметров (токи утечки), которые не выявляются и не регистрируются общепринятыми устройствами релейной защиты.

Последние работают на более высоких уровнях контролируемых параметров, т.е. УЗО вполне могут выполнять функции, возложенные на устройства Р.З., или хотя бы некоторые из них.

В частности, УЗО могут обеспечивать защиту электрооборудования при ослабленной изоляции, что не выполняют традиционные устройства Р.З. и что перекликается с вопросами обеспечения электробезопасности.

Кроме того, УЗО вполне могут обеспечивать защиту электрооборудования при возникновении неполнофазных режимов, при возникновении замыканий на землю и междуфазных к.з., а также осуществлять чисто информационные функции, т.е. выдавать информацию о состоянии электрооборудования – включено

– выключено

.

Все многообразие перечисленных функций, свойственных УЗО, позволяет отнести их к устройствам релейной защиты нового поколения.

Требование снижения числа необоснованных отключений и простоев электрооборудования обеспечивается рационализацией электрических сетей, оптимальной расстановкой УЗО и соответствующей градацией их характеристик, т.е. оптимизацией числа УЗО и их уставок по току срабатывания и быстродействию.

Задача автоматизации процессов контроля работы электрооборудования традиционно не является функцией УЗО и, в большей степени, относится к области телепередачи и телеуправления.

Своеобразие данной задачи, относительно решаемых УЗО, состоит в том, что УЗО оперирует (контролирует, регистрирует и реагирует) аналоговыми величинами – токами, напряжениями, а задачи телеуправления и телепередачи наиболее эффективно решаются на основе кодированной передачи информации, например, в двоичном коде.

Таким образом, УЗО должно решать две самостоятельные задачи:

1 – регистрация аналоговых параметров и на основе их анализа принимать обоснованное решение – отключать или не отключать электроустановку;

2 – кодировать информацию о состоянии электроустановки и передавать эту информацию на центральный пульт;

В соответствии с этими задачами УЗО должно состоять из аналоговой и цифровой частей.

Задачей центрального пульта является получение информации от отдельных УЗО, ее декодирование и представление в удобоприемлемом виде.

Кроме того, центральный пульт должен инициировать опрос всех УЗО, причем с распознаванием опрашиваемого УЗО, с анализом полученной информации и все это с достаточно высоким быстродействием, т.к. число опрашиваемых УЗО может быть большим.

Данная задача может быть решена только с использованием ЭВМ с соответствующей разрешающей способностью и по соответствующей программе.

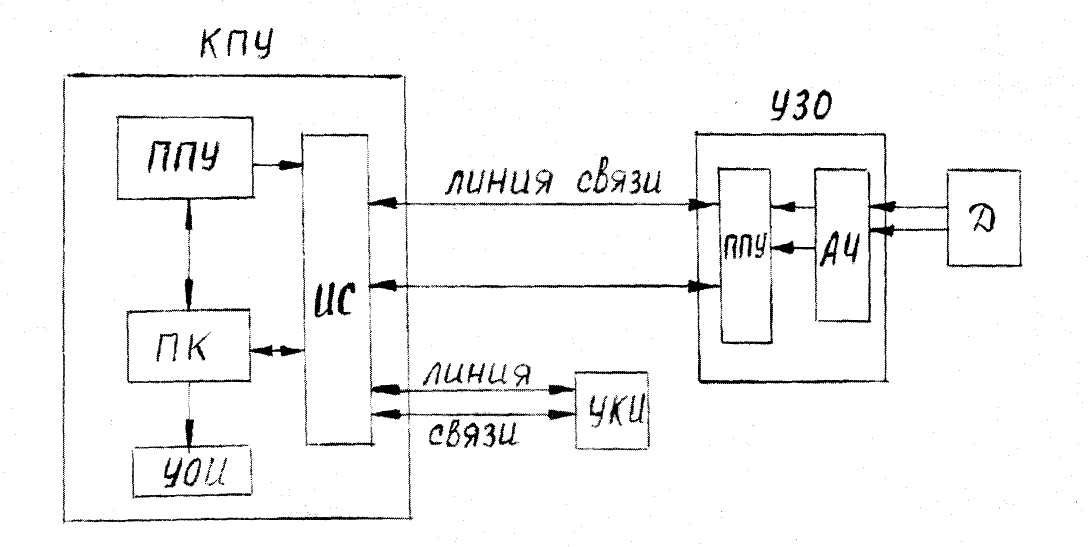

Рис. 1 – Блок-схема АСКРЗО

Следовательно, центральный пульт должен представлять собой компьютерный пульт управления, имеющий соответствующий процессор, устройство кодирования и декодирования информации, т.е. приемо-передающее устройство (ППУ) и интерфейс связи (ИС) приемо-передающего устройства с процессором.

Связь компьютерного пульта управления (КПУ) со всеми УЗО должна осуществляться по линии связи, к которой предъявляются требования ограничения числа и сечения проводов.

Оптимальной следует считать двухпроводную линию, например, телефонную пару, по которой будет осуществляться и питание цифровой части устройства, и передача информации.

Все изложенное позволяет составить блок-схему АСКРЗО, приведенную на рис. 1.

АСКРЗО содержит датчик (Д), устройство контроля изоляции и защитного отключения (УЗО) и компьютерный пульт управления (КПУ).

Связь УЗО с КПУ осуществляется по линии связи.

УЗО включает в себя приемо-передающее устройство (ППУ) и аналоговую часть (АЧ).

КПУ состоит из приемо-передающего устройства, аналогичного ППУ УЗО, персонального компьютера (ПК), интерфейса связи (ИС) и устройства отображения информации (УОИ), представляющего собой либо принтер, либо видеомонитор, либо оба эти аппарата.

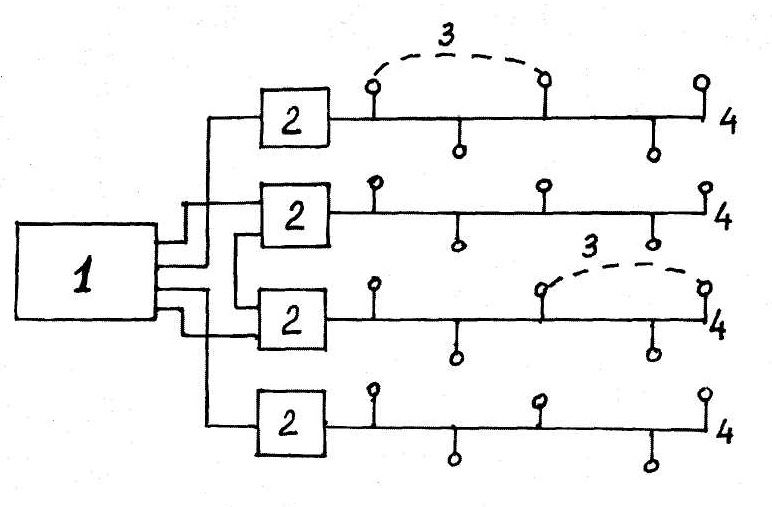

Рис. 2 – Блок-схема АСКРЗО

Датчик Д обеспечивает получение аналоговых сигналов, характеризующих состояние защищаемой электроустановки.

Это ничто иное, как ТТНП, конструкция которого описана в [1]. Все остальные элементы АСКРЗО и их работа рассмотрены ниже.

АСКРЗО должна непрерывно контролировать все заданные параметры и отображать состояние изоляции и защищаемого элетрооборудования.

Структурная схема АСКРЗО представлена на рис. 2.

Контроллер 2 производит опрос У30 3, объединенных линиями связи 4. Показания УЗО, соответствующие току утечки через изоляцию, токам нагрузки и пр. заносятся в память контроллера, где сравниваются с предыдущими значениями.

Если разница между этими значениями не более 1 %, контроллер передает на пульт управления 1 информацию Норма

. Если значение тока утечки больше начального значения, контроллер передает на пульт управления информацию Внимание

.

При возникновении аварийной ситуации (токи утечки превысили допустимые пределы, имеет место недопустимый режим работы электроприемника) УЗО отключает поврежденный участок сети или отдельный электроприемник и передает информацию на контроллер, который информирует центральный пульт о месте ослабления изоляции, о возникновении того или иного режима работы электроприемника и его состоянии (включено, выключено).

Описанная система позволяет отслеживать состояние электрооборудования, осуществляет защиту электроприемников и электрических сетей и отключает их, не допуская развития аварии.

Список литературы

1. Федоров А.И., Лукьянчук А.П., Горбачев Г.Ф., Потапов К.Н., Мингазов Ф.С. Устройство для выбора поврежденного фазного провода в трехфазной линии электропередачи. А.С. ССС № 1410165, опубл. 15.07.88, бюл. №26, 5 с.