Реферат по теме выпускной работы

Содержание

- Введение

- 1. Актуальность темы

- 2. Цель и задачи исследования

- 3. Потери и качество электроэнергии

- 4. Потери в трансформаторах связанные с показателями качества

- Выводы

- Список источников

Введение

Качество электрической энергии в настоящее время стало привычным и ясным понятием в области снабжения потребителей электрической энергии. Увеличение количества и повышение установленной мощности электроприемников с нелинейным и несимметричным характером нагрузки на транспорте, в быту, развитие технологических установок в промышленности приводит к ухудшению качества электрической энергии в системах электроснабжения и как следствие к снижению эффективности работы, как самих систем электроснабжения, так и потребителей, подключенных к ним. Экономический ущерб от снижения качества электроэнергии, возникающий в результате воздействия несимметрии токов и напряжении, обусловлен ухудшением энергетических показателей и сокращением срока службы электрооборудования, общим снижением надежности функционирования электрических сетей, увеличением потерь активной мощности и потребления активной и реактивной мощностей.

В сетях промышленных предприятий содержится большое количество несимметричных и нелинейных нагрузок и потребителей, чувствительных к искажениям уровня напряжений. При снижении качества напряжения ухудшаются условия работы асинхронных и синхронных двигателей, силовых трансформаторов, конденсаторных батарей, систем освещения и другого электрооборудования, что приводит к увеличению потерь активной мощности.

Актуальность темы

Электроэнергия, вырабатываемая на электрических станциях, является для них товарной продукцией. Качество ее должно удовлетворять требованиям стандарта [1]. Электроэнергию нельзя продать непосредственно с шин электрических станций потребителям электроэнергии (ПЭЭ). Для транспортировки электроэнергии от электрических станций к ПЭЭ служат электрические сети, в которых расходуется часть самой передаваемой электроэнергии. Поэтому потери электрической энергии в сетях неизбежны. Однако они должны быть оптимальными.

В настоящее время особенно остро стоит вопрос научного обоснования технологического расхода электроэнергии (ТРЭ) на ее транспортировку в целях определения коммерческой составляющей потерь из–за несанкционированного доступа к средствам учета и хронических неплатежей за потребленную электроэнергию. Замыкающим звеном системы транспортировки электрической энергии от электростанций к ПЭЭ являются электрические распределительные сети (РС). В России в настоящее время находится в эксплуатации 2,5 миллиона км линий электропередачи, в том числе 2,04 миллиона км линий 0,38–35 кВ. В странах СНГ потери электроэнергии в электрических сетях к 2001 году по сравнению с 1990 годом значительно возросли. Так, в сетях Армении они достигли 20 %, Украины – 21,4 % соответственно. Однако, благодаря реализации на Украине ряда мероприятий, в 2003 году они составили 19,5 %. В некоторых странах величина потерь такова: в Нигерии – 30 %, Уганде – 38 %, Индии – 42 %. Коммерческие потери здесь играют главную роль.

Цель и задачи исследования

Электрическая энергия является единственным видом продукции, для перемещения которого от мест производства до мест потребления не используются другие ресурсы. Для этого расходуется часть самой передаваемой электроэнергии, поэтому ее потери неизбежны, задача состоит в определении их экономически обоснованного уровня. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до этого уровня – одно из важных направлений энергосбережения.

Важнейшим показателем технического состояния электрических сетей и уровня их эксплуатации является величина потерь электроэнергии и тенденции ее изменения. Несмотря на существенный прогресс в развитии систем учета электроэнергии, в настоящее время наблюдается практически повсеместный рост отчетных потерь электроэнергии. При этом увеличиваются обе составляющие потерь: техническая и коммерческая.

По мнению международных экспертов, относительные общие потери электроэнергии при ее передаче и распределении в электрических сетях можно считать удовлетворительными, если они не превышают 4–5 %. В России их величина достигает 11–13 %, в Японии и Западной Европе – не более 6–7 %. Согласно официальным данным в Республике Беларусь эти потери составляют в среднем 11–13 % [2].

Производственные затраты, обусловленные некачественной электроэнергией, не оцениваются и не учитываются, хотя это делать необходимо [3].

Потери и качество электроэнергии

Потери энергии в системах электроснабжения в значительной степени связаны с качеством электроэнергии, которое в свою очередь является составной частью электромагнитной совместимости.

Можно выделить основные показатели качества электрической энергии [6], ухудшение которых приводит к увеличению потерь электроэнергии:

- установившееся отклонение напряжения;

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;

- коэффициент n–й гармонической составляющей;

- коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям.

Причем виновниками несоответствия таких показателей, как установившееся отклонение напряжения и отклонения частоты являются энергоснабжающие организации, а коэффициентов искажения несинусоидальности, n–й гармонической составляющей, несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям – потребители [4].

При наличии в кривой напряжения ВГ возникают дополнительные потери мощности в электрооборудовании и в линиях электропередачи. Эти потери будут довольно значительными при большом коэффициенте искажения синусоидальности кривой напряжения. Для обеспечения небольшого искажения синусоиды мощность источника питания должна быть в 10 раз больше мощности нелинейной нагрузки.

В настоящее время на промышленных предприятиях и у коммунально–бытовых потребителей ударными темпами увеличивается количество помехогенерирующего оборудования. На предприятиях это связано с повсеместной модернизацией производства, т. е. с внедрением передового оборудования: современных источников света, сварочных выпрямителей и частотных преобразователей. В коммунальнобытовом секторе – это персональные компьютеры, компактные люминесцентные лампы, телевизоры и др.

При несинусоидальных токах и напряжениях учет электрической энергии связан со значительными погрешностями. Особенно влияние ВГ сказывается на счетчиках индукционной системы, имеющих отрицательную частотную погрешность на частотах выше 50 Гц. В зависимости от того, содержит электроприемник линейную или нелинейную нагрузку, возможен недоучет или переучет потребленной электроэнергии. При больших искажениях напряжения и преобладании 5–13й гармоник токов положительная погрешность измерения энергии, потребляемой тиристорными преобразователями, достигает 3–4 %. В наибольшей степени влияние несинусоидальности на погрешности индукционных счетчиков проявляется на частотах 11–й и 13–й гармоник.

При коэффициенте искажения синусоидальности напряжения менее 5 % дополнительные погрешности измерений оказываются пренебрежительно малыми. В свою очередь недоучет электроэнергии и постоянное ухудшение ее качества приводит к дополнительным потерям электроэнергии и денежных средств энергоснабжающих организаций. Это связано с тем, что показатели качества электроэнергии, ухудшаемые ее потребителями, постоянно не отслеживаются, что приводит к увеличению технических потерь электроэнергии. Структура потерь электроэнергии, вызванных ее низким качеством, приведена на рис. 1. Гармоники высшего порядка вносят ощутимый вклад в ухудшение параметров энергосети предприятия путем генерации паразитной мощности в сеть.

Рисунок 1 – Структура потерь электроэнергии в системах электроснабжения, вызванных низким качеством электроэнергии

(анимация состоит из 14 кадров с задержкой 500 мс между кадрами, количество циклов воспроизведения – 3, размер – 76 килобайт)

Высокий уровень потерь электроэнергии в распределительных сетях энергосистем в основном обусловлен следующими факторами:

- техническими параметрами элементов сети;

- неоптимальными режимами работы;

- недостатком регулирующих средств;

- отсутствием или неудовлетворительной компенсацией реактивной мощности;

- высокой неравномерностью графиков электрических нагрузок; неэффективностью систем учета электроэнергии;

- увеличением установленной мощности нелинейных и несимметричных нагрузок.

Фактические небалансы электроэнергии в распределительных сетях энергосистем зачастую превышают допустимые значения, иногда значительно. Их динамика как по подстанциям, так и по сетям в целом характеризует случайность, стремление к увеличению. Поэтому аппаратурная реализация учета электроэнергии приводит к неопределенности исходной информации, используемой при расчете, анализе и прогнозировании потерь электроэнергии.

Качество электроэнергии в сетях энергоснабжающих организаций по многим показателям обуславливается техническими характеристиками и режимами работы электроприемников потребителей. Многие проблемы в области качества электроэнергии (в частности, взаимоотношений поставщиков и потребителей энергии) в настоящее время не имеют окончательного решения в значительной мере в силу влияния на качество электроэнергии самих потребителей. Особенности электроэнергии обуславливают и тот неприятный факт, что потребители, не оказывающие отрицательного влияния на качество электроэнергии, вынуждены потреблять электроэнергию, качество которой ухудшено другими потребителями [5].

Разделение потерь на составляющие может проводиться по разным критериям: характеру потерь (постоянные, переменные), классам напряжения, группам элементов, производственным подразделениям и т. п. Для целей анализа и нормирования потерь целесообразно использовать укрупненную структуру потерь электроэнергии, в которой потери разделены на составляющие исходя из их физической природы и специфики методов определения их количественных значений.

На основе такого подхода фактические потери могут быть разделены на четыре составляющие:

1) технические потери электроэнергии, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии по электрическим сетям и выражающимися в преобразовании части электроэнергии в тепло в элементах сетей.

Теоретически технические потери могут быть измерены при установке соответствующих приборов, фиксирующих поступление и отпуск электроэнергии на рассматриваемом объекте. Практически же оценить действительное их значение с приемлемой точностью с помощью средств измерения нельзя.

Для отдельного элемента это объясняется сравнительно малым значением потерь, сопоставимым с погрешностью приборов учета. Например, измерение потерь в линии, фактические потери энергии в которой составляют 2 %, с помощью приборов, имеющих погрешность ±0,5 %, может привести к результату от 1,5 до 2,5 %. Для объектов, имеющих большое количество точек поступления и отпуска электроэнергии (электрическая сеть), установка специальных приборов во всех точках и обеспечение синхронного снятия их показаний практически нереальна (особенно для определения потерь мощности). Во всех этих точках счетчики электроэнергии и так установлены, однако мы не можем сказать, что разность их показаний и есть действительное значение технических потерь. Это связано с территориальной разбросанностью многочисленных приборов и невозможностью обеспечения полного контроля правильности их показаний и отсутствия случаев воздействия на них других лиц. Разность показаний этих приборов представляет собой фактические потери, из которых следует выделить искомую составляющую. Поэтому можно утверждать, что измерить технические потери на реальном сетевом объекте нельзя. Их значение можно получить только расчетным путем на основе известных законов электротехники;

2) расход электроэнергии на СН подстанций, необходимый для обеспечения работы технологического оборудования подстанций и жизнедеятельности обслуживающего персонала. Этот расход регистрируется счетчиками, установленными на трансформаторах СН подстанций;

3) потери электроэнергии, обусловленные погрешностями ее измерения (недоучет электроэнергии, метрологические потери). Эти потери получают расчетным путем на основе данных о метрологических характеристиках и режимах работы приборов, используемых для измерения энергии (ТТ, ТН и самих электросчетчиков). В расчет метрологических потерь включают все приборы учета отпуска электроэнергии из сети, в том числе и приборы учета расхода электроэнергии на СН подстанций;

4) коммерческие потери, обусловленные хищениями электроэнергии, несоответствием показаний счетчиков оплате электроэнергии бытовыми потребителями и другими причинами в сфере организации контроля за потреблением энергии. Коммерческие потери не имеют самостоятельного математического описания и, как следствие, не могут быть рассчитаны автономно. Их значение определяют как разницу между фактическими потерями и суммой первых трех составляющих.

Три первые составляющие укрупненной структуры потерь обусловлены технологическими потребностями процесса передачи электроэнергии по сетям и инструментального учета ее поступления и отпуска. Сумма этих составляющих хорошо описывается термином – технологические потери.

Четвертая составляющая – коммерческие потери – представляет собой воздействие человеческого фактора

и включает в себя все проявления такого воздействия: сознательные хищения электроэнергии некоторыми абонентами с помощью изменения показаний счетчиков, потребление энергии помимо счетчиков, неуплату или неполную оплату показаний счетчиков, определение поступления и отпуска электроэнергии по некоторым точкам учета расчетным путем (при несовпадении границ балансовой принадлежности сетей и мест установки приборов учета) и т. п.

Структура потерь, в которой укрупненные составляющие потерь сгруппированы по различным критериям.

Каждая составляющая потерь имеет свою более детальную структуру.

Нагрузочные потери включают в себя потери:

- в проводах линий передачи;

- силовых трансформаторах и автотрансформаторах;

- токоограничивающих реакторах;

- заградителях высокочастотной связи;

- трансформаторах тока

- соединительных проводах и шинах распределительных устройств (РУ) подстанций

Потери в трансформаторах, связанные с показателями качества

Дополнительные потери активной мощности при несимметрии напряжений представляют в виде суммы дополнительных потерь холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ). При несинусоидальности напряжения учитывают еще и добавочные потери, обусловленные вихревыми токами. Эти потери обычно невелики и составляют в среднем 5 % номинальных потерь КЗ трансформатора Рк, однако при протекании в трансформаторе токов ВГ добавочные потери резко возрастают и могут достигать 30–50 % Рк.

Дополнительными потерями ХХ при несинусоидальности и несимметрии напряжений, как правило, пренебрегают, однако в некоторых работах их учитывают[6].

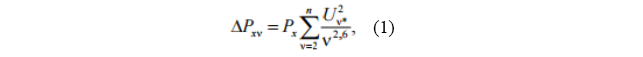

Дополнительные потери ХХ  при несинусоидальности напряжения рассчитывают по выражению

при несинусоидальности напряжения рассчитывают по выражению

где

Px – потери ХХ при основной частоте,

Дополнительные потери активной мощности при несинусоидальности напряжения будут равны:

где

Uk – напряжение КЗ, о. е.; дополнительными потерями ХХ, обусловленными ВГ, пренебрегают.

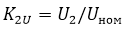

Дополнительные потери активной мощности в трансформаторах при несимметрии режима можно определить по следующей формуле.

где

– коэффициент обратной последовательности напряжений, равный отношению напряжения обратной последовательности U2 к номинальному напряжению Uном;

– коэффициент обратной последовательности напряжений, равный отношению напряжения обратной последовательности U2 к номинальному напряжению Uном;

Дополнительные потери ХХ, обусловленные несимметрией напряжений, в практических расчетах можно не учитывать [7].

Выводы

В настоящее время потери электрической энергии включаются в состав технических потерь энергоснабжающей организации, хотя качество электрической энергии портят чаще всего ее потребители.

Электрическая энергия, передаваемая по электрическим сетям, для своего перемещения расходует часть самой себя. Часть выработанной электроэнергии расходуется в электрических сетях на создание электрических и магнитных полей и является необходимым технологическим расходом на ее передачу. Для выявления очагов максимальных потерь, а также проведения необходимых мероприятий по их снижению необходимо проанализировать структурные составляющие потерь электроэнергии. Наибольшее значение в настоящее время имеют технические потери, т.к именно они являются основой для расчета планируемых нормативов потерь электроэнергии. В зависимости от полноты информации о нагрузках элементов сети для расчета потерь электроэнергии могут использоваться различные методы. Процесс расчета потерь электроэнергии является достаточно трудоемким. Для облегчения подобных расчетов существуют различные программы, которые имеют простой и удобный интерфейс и позволяют произвести необходимые расчеты гораздо быстрее.

Исследование потерь мощности и способов их уменьшения активно проводятся в странах, где они велики. К таким странам относятся Украина, Россия да и практически все страны постсоветского пространства. Большое количество статей по данной теме переводится и издается в международных электротехнических журналах, публикуются доклады для конференций.

Международные исследования также сводятся к уточнению данных, поиску новых путей минимизации потерь и усовершенствованию уже существующих.

В рамках ДонНТУ исследования минимизации потерь проводятся регулярно в дипломных работах студентов ВУЗа. Имея данные о существующих сетей или участков сетей, проводятся расчеты потерь, их анализ. Выбираются методы минимизации потерь, применимые на конкретном предприятии, конкретной сети, проводится экономическая оценка мероприятий, их эффективность.

Список источников

- Электронная библиотека диссертаций//: [Электронный ресурс] – URL: http://www.dissercat.com

- Куличенков В. П. Как уменьшить потери электроэнергии / В. П. Куличенков // Энергет. стратегия. – 2010. – № 3 (15). – С. 20–24.

- Степанов В. М. Влияние высших гармоник в системах электроснабжения предприятия на потери электрической энергии / В. М. Степанов, И. М. Базыль // Изв. Тул. гос. ун-та. – 2013. – № 12-2. – С. 27–31.

- Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: рук. для практ. расчетов / Ю. С. Железко. – М. : ЭНАС, 2009. – 456 с.

- Енин А. С. Снижение потерь электроэнергии в системах электроснабжения / А. С. Енин, К. Б. Корнеев, Т. И. Узикова//: [Электронный ресурс] – URL: http://eprints.tstu.tver.ru

- ГОСТ 13109–97. Межгосударственный стандарт: электрическая энергия, совместимость технических средств электромагнитная, нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- Избранные вопросы несинусоидальных режимов в электрических сетях предприятий / под ред. И. В. Жежеленко. – М. : Энергоатомиздат, 2007. – 296 с.