Актуальность работы

Электродвигатели постоянного тока последовательного возбуждения широко используют в качестве тяговых на электрическом транспорте, а также в некоторых общепромышленных электроприводах, в которых возможны перегрузки по вращающему моменту. Для таких двигателей после выхода на естественную характеристику полного поля характерно максимально возможное использование зоны регулирования возбуждения, когда отношение токов обмоток возбуждения Iv и якорной Iya (коэффициент регулирования возбуждения)

У современных электродвигателей, например, у тяговых двигателей типа 1ДТ003 электропоездов пригородного сообщения, используют βmin = 0,19. У электродвигателей других видов электроподвижного состава имеем βmin = 0,3 + 0,5 . Недостаток применяемых систем регулирования возбуждения состоит в том, что обычно используют ступенчатое изменение β, подключая параллельно обмотке возбуждения резисторы и индуктивный шунт. С точки зрения автоматизации электро¬приводов, желательно плавное регулирование β.

Материалы и результаты исследования

Известно несколько таких систем с импульсными преобразователями (ИП); на рис. 1,а,б показана одна из них соответственно для двигательного режима и для режима реостатного торможения (вагоны метро, электровозы типов ЧС2Т, ЧС7).

Рисунок 1 – Схема регулирования возбуждения с импульсным преобразователем а) и для режима реостатного торможения; в) упрощенная диаграмма, характеризующая электромагнитные процессы импульсного регулирования

На (рис. 1, в) приведена упрощенная диаграмма, характеризующая электромагнитные процессы импульсного регулирования в таких системах при следующих допущениях:

- ток Iya якорной обмотки постоянен и непульсирует, поскольку пульсации тока Iv, недолжны превышать 5-7 %, а магнитный поток двигателя дополнительно сглажен вихревыми токами в остове двигателя;

- изменения тока в обмотке возбуждения, а также в шунтирующих её цепях rsh и R-ИП считаем линейными в функции времени t для каждого из характерных интервалов периода Т импульсного цикла ИП (ИП включен и ИП выключен).

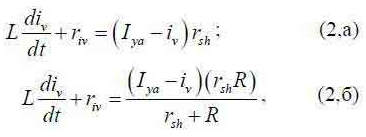

Обычно принимают rsh =(8 -10)rv, а сопротивление rv в принципе может быть равно нулю, но, с точки зрения смягчения аварийных процессов, а также для улучшения регулировочных и пульсационных характеристик желательно иметь R = βminrv. При расчете квазистационарного электромагнитного процесса исходными являются дифференциальные уравнения, соответственно, для интервалов ИП выключен

и ИП включен

:

Используя ранее сформулированное допущение о линейности изменения iv в каждом характерном интервале импульсного цикла ИП, можно заменить входящие в соотношение (2) производные от тока возбуждения их линейными конечными приращениями.

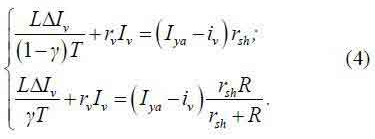

Подставив (3,а) в (2,а), а (3,б) в (2,б) и заменив мгновенное значение тока iv его средним за период Т значением Iv, получим систему линейных алгебраических уравнений с двумя неизвестными (ΔIv и Iv):

При решении уравнений (3) целесообразно перейти к неизвестной β=iv/iyaт.е. к коэффициенту регулирования возбуждения, что окончательно дает:

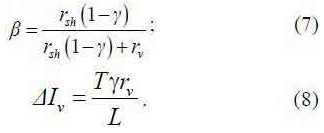

Выражение (5) является регулировочной ха-рактеристикой β(φ), а выражение (6) – безразмер¬ной пульсационной характеристикой ΔIv (φ). Если в схеме (рис. 1,а) положить R=0, то получим аналогичные выражения:

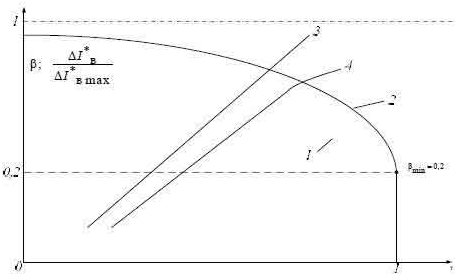

Характеристики в форме аналитических выражений (5-8) представлены на рис. 2 для rsh=8rv и для R=0, R=0.2rv:

Рисунок 2 – Регулировачные характеристики β(φ)

Видно, что с введением R регулировочная характеристика сглаживается, а пульсации снижаются. Кроме того, в режиме работы электропривода с βmin можно полностью выключить ИП, т.е. перейти в беспульсационный режим регулирования возбуждения. Восстановить импульсное регулирование следует при увеличении β или при резком повышении питающего напряжения.

Выводы

Сопоставление с результатами ис¬пытаний показывает, что для тяговых электродвигателей мощностью 100-250 кВт при βmin = 0,2 и для тяговых электродвигателей мощностью 600-850 кВт при βmin = 0,46 расхождение расчетных и опытных данных по регулировочным и пульсационным характеристикам не превышает 8 % от номинального значения тока якорной обмотки Iya. Это свидетельствует о приемлемости предложенного расчетного метода.