Аннотация

Проведено сравнительное исследование экстрактов жидких нелетучих продуктов слабоспекающихся газовых и спекающихся жирных углей разных типов по восстановленности. Результаты газо-хромато-масс-спектрометрии нейтральных масел позволяют предположить, что спекаемость непосредственно связана с концентрацией полициклических ароматических углеводородов в алифатической и ароматической фракциях нейтрального масла и типом образующих паромагнитных центров.

Вопрос о природе компонентов углей, обеспечивающих их переход в вязкотекучее пластическое состояние, остается открытым. Применяемые в настоящее время методы для характеристики пластической массы не позволяют решить эту задачу, так как они основаны на определении толщины пластического слоя, его вязкости, сопротивления, скорости перемещения металлической пластины в угольной загрузке и других физических свойств [1] . При этом еще в 20-е годы прошлого века Фишер и др. исследователи высказывали предположение о том, что разгадку этого феномена следует искать путем извлечения и изучения продуктов растворения углей в органических растворителях.

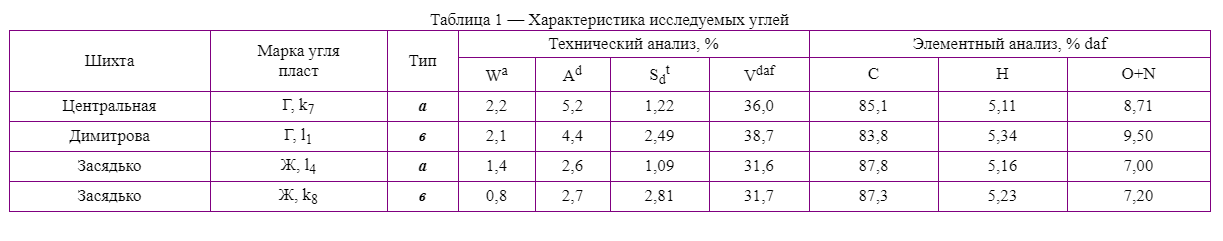

Цель настоящей работы — сравнительное исследование состава экстрактов жидких нелетучих продуктов (ЖНП) термофильтрации газовых и жирных углей разных типов по восстановленности с целью выявления соединений, ответственных за процессы спекания. Марка Ж представляет базовый незаменимый компонент коксовых шихт, а марка Г — компонент с пониженной спекаемостью (табл. 1).

Экспериментальная часть

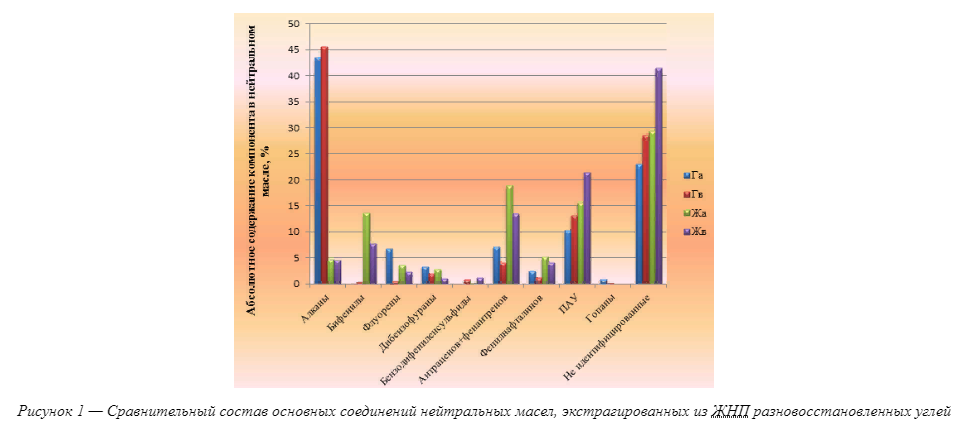

В работе применяли следующие стандартные методы исследования: метод термофильтрации (ГОСТ 17621–89), технический (ГОСТ 11014–89, ГОСТ 11022–95, ГОСТ 2059–95, ГОСТ 6382–91) и элементный (ГОСТ 24081–95) анализы. Разделение ЖНП на компоненты проводили по следующей схеме: удаляли воду, затем отделяли асфальтены, карбены, карбоиды. Вещества растворимые в гексане разделяли на основания, карбоновые кислоты, фенолы, нейтральные масла путем последовательной обработки 10 %-ной H2SO4, 3 %-ной NaHCO3, 5 %-ной NaOH. Нейтральные масла подвергали хроматографии на селикагеле с использованием в качестве элюента гексана, бензола, либо ацетона и последовательно выделяли парафино-нафтеновые, ароматические и полярные углеводороды. На рисунке 1 представлен сравнительный состав основных соединений, определенных во фракциях нейтральных масел исследуемых углей.

Результаты и их обсуждение

Из рисунка видно, что содержание алканов в газовых углях разных типов по восстановленности составляет 42–46 % и это в 10 раз больше, чем содержание этих соединений в жирных углях. Содержание бифенилов в газовых углях составляет до 1 %, однако в жирных по типу а

— 13,63 %, а по типу в

в 2 раза меньше — 7,72 %.

Ароматические компоненты представлены соединениями с количеством колец от 1 до 5, большая часть из которых — алкилзамещенные.

Сравнение выхода ЖНП, концентрации в них ПМЦ с результатами ГМ-МС для пары жирных и газовых углей (табл. 2) позволяет сделать вывод, что спекаемость связана, прежде всего, с наличием в ЖНП ПАУ, антраценов, фенантренов и бифенилов, которые присутствуют, в основном, в виде алкилзамещенных соединений, содержащих 1–4 заместителя. Количественно преобладают алкилированные ПАУ, антрацены, фенантрены, в которых доля алкилзамещенной ароматики >91 %.

Из литературы известно, что устойчивость радикалов зависит от пространственных эффектов и делокализации неспаренных электронов. Ранее нами показано, что спекаемость углей связана с наличием в ЖНП высокой концентрации ПМЦ [2] . Эти данные согласуются с известными представлениями о том, что ПМЦ углей представляют собой стабильные свободные радикалы ароматической природы. В системе конденсированных колец неспаренный электрон стабилизируется за счет энергии резонанса. При этом стабильность ПМЦ повышается с увеличением системы полисопряжения. Учитывая наличие связи между выходом ЖНП и концентрацией в них ПМЦ, а также результаты газо-хромато-масс-спектрометрии нейтральных масел, можно утверждать, что при формировании пластического слоя в мезофазе образуются радикалы следующих типов: дифенилметильные, флуоренильные, фенилнафтильные, феноксильные и другие. Количество радикалов флуоренильного, фенилнафтильного типа на основе алкилзамещенных антраценов, фенантренов значительно ниже в Гв по сравнению с другими углями. Сравнение степени замещения указанных радикалов показывает, что она значительно ниже у Гв по сравнению с Га для фенилнафталинов, антраценов и фенантренов, то есть можно предположить, что радикалы Гв менее устойчивы. Можно сделать вывод, что эти радикалы наряду с радикалами ПМЦ, играют важную роль в парамагнетизме ЖНП, а следовательно в их спекающей способности.

Список использованной литературы

- Бутузова Л. Ф. Экстракты жидкоподвижных продуктов, полученных из разновосстановленных углей и шихт на их основе / Л. Ф. Бутузова, Р. В. Маковский, С. Маринов, Г. Н. Бутузов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Хімія і хімічна технологія. — 2013. — Вип. 2(21). — с. 189–198.

- Butuzova, L., Makovskiy R. V., Budinova T., Marinov S., (2014). EPR and IR studies on the role of coal genetic type in plastic layer formation. Fuel Processing Technology,125, 246–250.

- Бутузова Л. Ф. Экстракты жидкоподвижных продуктов, полученных из разновосстановленных углей и шихт на их основе / Л. Ф. Бутузова, Р. В. Маковский, С. Маринов, Г. Н. Бутузов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Хімія і хімічна технологія. — 2013. — Вип. 2(21). — с. 189–198.

- Butuzova, L., Makovskiy R. V., Budinova T., Marinov S., (2014). EPR and IR studies on the role of coal genetic type in plastic layer formation. Fuel Processing Technology,125, 246–250.