Ключевые слова: ХЯС, «ЭнергоНИВА», дейтонная технология.

Currently, in connection with the global crisis associated with a shortage of

electrical energy and the 'erroneous' transition to green energy, 'new' and safe sources

of energy are in demand as never before, allowing it to be obtained from the

environment.

The purpose of this article is to analyze power plants and the results of

experiments on the basis of 'EnergoNIVA' and its further development 'EnergoNIVA-

2', working on the principle of the formation of new elements under the influence of

artificial ball lightning.

Conclusion: The HYAF implemented in the EnergoNIVA unit allows the

industry to obtain a promising source of both electrical energy and polymetallic

powders, and when using direct current, the constituent parts (alkanes) of oil.

Key words: HYAS, 'EnergoNIVA', dayton technology.

Введение. В 1956 году Курчатовым И.В. была выдвинута идея о

возможности синтеза химических элементов в электрическом разряде, а в 1957

г. физиком Филимоненко И.С. было обнаружено явление холодного ядерного

синтеза (ХЯС) в результате экспериментов.

Цель данной работы - анализ энергоустановки «ЭнергоНИВА» с одним

реактором и экспериментов, проводимых на её базе Вачаевым А.В. и Ивановым

Н.И., а также Павловой Г.А. на базе установки «ЭнергоНИВА-2» с тремя

реакторами.

Энергоустановка «ЭнергоНИВА». Эффекты, наблюдающиеся при

работе установки:

- генерация избыточной тепловой и электроэнергий, 50/50%;

- производство большого количества новых элементарных элементов из

воды (дистиллированная, проточная), раннее в ней не содержавшиеся;

- появление неизвестного излучения, в том числе оптического при работе

установки, [1].

Авторы установки - Вачаев А.В. (1936-2000), Иванов Н.И. (1924-2010).

Первые упоминания в виде публикаций - 1994 год.

Схема установки «Энергонива» и принципиальная схема основного

элемента установки – реактора, приведены на рисунках 2 и 3.

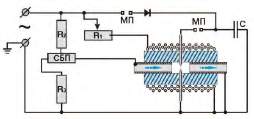

Рисунок 1 - Схема установки «Энергонива»: R1 –регулятор тока (15…20А) в катушке, R2 – регулятор тока в цепи трубчатых электродов (5…7А), СБП – симисторный переключатель, R3 – внешняя нагрузка, МП – магнитные пускатели, С – батарея конденсаторов

Рисунок 1 - Схема установки «Энергонива»: R1 –регулятор тока (15…20А) в катушке, R2 – регулятор тока в цепи трубчатых электродов (5…7А), СБП – симисторный переключатель, R3 – внешняя нагрузка, МП – магнитные пускатели, С – батарея конденсаторов

Рисунок 2 - Принципиальная схема реактора: 1 – область разряда; 2 – верхний трубчатый электрод; 3 – нижний трубчатый электрод; 4 – корпус реактора; 5 – катушка (индуктор); 6 – импульсные электроды

Рисунок 2 - Принципиальная схема реактора: 1 – область разряда; 2 – верхний трубчатый электрод; 3 – нижний трубчатый электрод; 4 – корпус реактора; 5 – катушка (индуктор); 6 – импульсные электроды

Для начала процесса, на два электрода, вставленных с двух сторон реактора, осуществляется подача импульсного электроразряда. В результате инициации импульса между двумя электродами зарождается плазмоид. Реакция холодного ядерного синтеза осуществляется внутри соленоида.

Материал корпуса реактора – диэлектрик (н/р ПВХ), толщина стенок 5÷8мм.

Электроды изготовлены из меди благодаря устойчивости к разрушению

при разряде. Для качественного пуска установки используются электроды с

углом заточки - 40°.

Параметры установки коррелируются Dвнутр полых электродов. Зазор

между полыми электродами – 1÷1,5D (при D - 50мм). При уменьшении tст стенок

полых электродов, плазмоид образуется быстрее и проще. В экспериментах

использовались электроды с tст = 1÷2мм. Ток на полых электродах Iстаб =

0,1÷100А (~20÷40А). Пусковой Iстаб - 18÷40А, во время работы ток меняться в

пределах - 20÷120А.

Стержни для импульсной нагрузки от конденсаторов имеют Dст = 3÷8мм

без наконечников и с наконечниками из W, D = 0,6÷1мм и длиною 5÷10мм.

Тупоголовые электроды без наконечников заостряются под угол в 30÷45°. При

подаче тока плотность импульсного тока составляет 2кА/мм2, время разряда

10мс. В опытах применялись батареи из конденсаторов ёмкостью - 200, 500, 700,

2400мФ, 5Ф.

Катушка - соленоид, со средним диаметром - 1,5D. Сила тока определяется

параметрами рабочей среды и величиной D. Во время проведения экспериментов

Iсолен менялась в рамках 10÷150А.

Получаемая электрическая энергия в комплексе должна отводится от

установки в сеть, накопитель или во внешнюю среду.

Эффект работы установки увеличивается при последовательной установки

двух и более реакторов, [2].

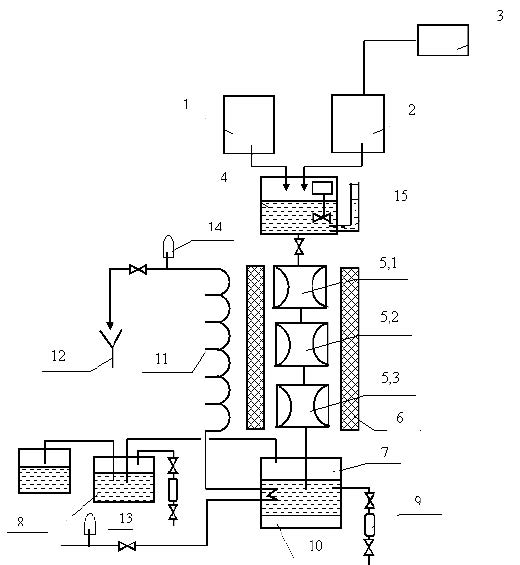

Схема установки "Энергонива-2" приведена на рисунке 4.

Рисунок 3 – Принципиальная схема установки «ЭнергоНИВА-2»: 1 – бак с

веществом; 2 – бак с водой; 3 – бак с добавками; 4 – смеситель; 5.1, 5.2, 5.3 –

последовательно соединённые реакторы; 6 – соленоид; 7 – герметичный

отстойник; 8, 9, 10 – контейнеры для твёрдой, жидкой и газовой сред; 11 –

холодильник; 12 – мерный сосуд; 13, 14 – ртутные термометры, 15 – водомер

Рисунок 3 – Принципиальная схема установки «ЭнергоНИВА-2»: 1 – бак с

веществом; 2 – бак с водой; 3 – бак с добавками; 4 – смеситель; 5.1, 5.2, 5.3 –

последовательно соединённые реакторы; 6 – соленоид; 7 – герметичный

отстойник; 8, 9, 10 – контейнеры для твёрдой, жидкой и газовой сред; 11 –

холодильник; 12 – мерный сосуд; 13, 14 – ртутные термометры, 15 – водомер

Экспериментальные результаты при работе установок

«ЭнергоНИВА» и «ЭнергоНИВА-2». Во время опытов, на вход в первый

реактор установки подавались такие рабочие среды: вода (дистиллят, питьевая,

речная воды), водно-минеральные смеси, стоки (промышленные и бытовые),

водно-углеродные. Оптимальное соотношение - твердое/жидкое 1:10.

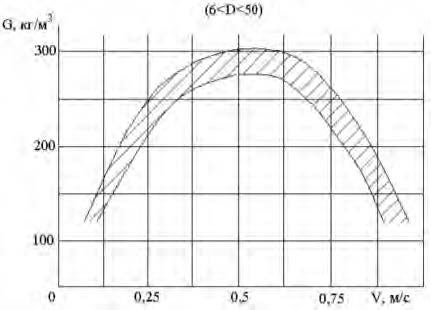

При использовании стабилизирующих электродов диаметром 6÷50мм,

выход продуктов синтеза из зоны реакции агрегата зависит от скорости

движения рабочей среды.

На графике рисунка 5 показана зависимость выхода твердых продуктов из

реакционной зоны агрегата от скорости движения рабочей среды.

Рисунок 4 - Зависимость выхода твердых продуктов из реакционной зоны агрегата от скорости движения рабочей среды

Рисунок 4 - Зависимость выхода твердых продуктов из реакционной зоны агрегата от скорости движения рабочей среды

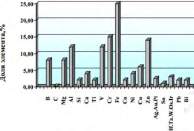

После проведения экспериментов было обнаружено наличие таких химических элементов: Li, Be, B, C, Mg, Si, P, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Sn, Se, Pb, Bi.

Авторы полагают, что в узкой части плазмоида происходит отделение электронов от ядра кислорода, содержащегося в воде. Ядро разваливается на устойчивые фрагменты, такие как дейтоны — представляющие из себя «слипшуюся» пару протон-нейтрон. Пройдя термоядерную зону, дейтоны вновь объединяются в атомы, но уже иных простейших элементов.

При работе аппаратов могут быть использованы два характерных режима: с приоритетом получения новых элементов или получения электрической энергии, [3].

Установлено, что максимум выхода твердых продуктов порядка 300кг/м3 происходит при скорости воды 0,55 м/с и зависит от диаметра реактора. Исследования показали, что для получения каждого целевого элемента существует оптимальный ток стабилизации: для Zn = 30А/мм2, Al = 18,5А/мм2, Fe = 22,2А/мм2, Cu = 25А/мм2.

Экспериментально доказано, что из 1м3 H2O при скорости течения в 0,55 м/с можно получить = 214 кг Fe + 20 кг Mn + ... + 3,2 MВт·ч энергии, [2].

Состав порошков, полученных при работе установки «ЭнергоНИВА» представлено на рисунке 5.

Рисунок 5 - Состав порошков, полученных при работе установки «ЭнергоНИВА»

Рисунок 5 - Состав порошков, полученных при работе установки «ЭнергоНИВА»

Заключение. В ходе анализа экспериментов были сделаны следующие выводы:

- в основе процесса работы установок «лежат сложные химико-физические процессы;

- данный процесс можно использовать для утилизации радиоактивных отходов атомной промышленности;

- изучение данного процесса может дать больше информации о другом, практически не изученном процессе – шаровой молнии;

- дейтонная горно-металлургическая технология позволяет расширить сырьевую базу черной и цветной металлургии, превращает черную и цветную металлургию из энергопотребляющей в энергопроизводящую отрасль;

- опыты Вачаева А.В., Иванова Н.И., а также Павловой Г.А. с постоянным током показали, что вместо полиметаллического порошка можно получать чистейшие алканы (составляющие нефти), [4].

Литература