В настоящее время, в связи с кризисом в науке и технике связанным с троцкизмом, насаждённым ещё в 60-е – 70-е года, становятся весьма актуальными переосмысление знаний (пусть и теоретических) в области ядерного синтеза с целью поиска актуальных решений для получения «новых» металлов и сплавов без привязки к рудным месторождениям и обогатительным фабрикам.

Целью данной статьи является анализ теоретических положений цикла существования материи.

Заключение: данные теоретические знания должны помочь лучше понять процесс зарождения и формирования элементарных веществ вроде железа или меди.

Ключевые слова: «Большой взрыв», материя, кластер, фазовые превращения, фазовые переходы.

At present, in connection with the crisis in science and technology associated with Trotskyism, planted back in the 60s - 70s, it becomes very relevant to rethink knowledge (albeit theoretical) in the field of nuclear fusion in order to find relevant solutions for obtaining 'new' metals and alloys without reference to ore deposits and processing plants.

The purpose of this article is to analyze the theoretical provisions of the cycle of the existence of matter in order to further use this information when writing a WRC (final qualifying work).

Conclusion: this theoretical knowledge should help to better understand the process of origin and formation of elementary substances like iron or copper.

Key words: 'Big Bang', matter, cluster, phase transformations, phase transitions.

Введение. Процесс зарождения материального мира в том виде, который известен на данный момент, можно интерпретировать следующим теоретическим способом.

Элементарные частицы, обладающие значительной массой (протоны и нейтроны), теряя энергию хаотического движения, под действием ядерных сил объединялись в более крупные ассоциации, которые называются атомными ядрами, в результате чего теряли свой «суверенитет». Их стабильность зависит от соотношения составляющих компонентов. Нестабильные ассоциации разрушались, а относительно стабильные принимали участие в создании новых конструкций. Сейчас мы знаем, что все атомы, имеющие одинаковый заряд ядра, но различающиеся лишь количеством нейтронов, являются изотопами одного и того же вещества (химического элемента) с оригинальными свойствами.

Стабильные ядра, обладая положительным электрическим потенциалом, становились центром притяжения электронов, формировавших электронную оболочку, которая не всегда уравновешивала положительный заряд ядра. С определённой вероятностью могли возникать конструкции, которые называются ионами (анионы и катионы), в результате чего в массиве новообразований появляется дополнительный ориентирующий признак – заряд иона.

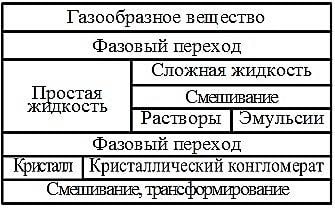

Разнополярные ионы с равными по величине зарядами получают возможность создавать новые конструкции – нейтральные молекулы. Так могли быть сформированы суверенные, индифферентные атомы и молекулы. Это можно считать фактом зарождения газообразной материи как в атомарном, так и в молекулярном виде (рис.1).

Рисунок 1 - Схема теоретического формирования газообразного вещества из продуктов Большого взрыва

Рисунок 1 - Схема теоретического формирования газообразного вещества из продуктов Большого взрыва

Фазовые переходы. В жизненном цикле любого вещества существуют так называемые фазовыми переходами.

Фазовые переходы первого рода. Если первые производные удельных термодинамических потенциалов для различных фаз не равны между собой, то такое фазовое превращение называется фазовым переходом первого рода.

Характерной особенностью фазовых переходов первого рода является поглощение или выделение теплоты при их осуществлении. К фазовым переходам первого рода относятся превращения при испарении, конденсации, плавлении и кристаллизации вещества.

Фазовые переходы второго рода. Если при фазовом превращении первые производные удельных термодинамических потенциалов для различных фаз одинаковы, а вторые производные различны, то такие превращения называются фазовыми переходами второго рода. При таких переходах теплота не выделяется и не поглощается, но для них характерны скачкообразные изменения теплоёмкости, температурного коэффициента расширения и сжимаемости вещества. Примерами фазовых переходов второго рода являются превращение магнитного сплава из ферромагнитного состояния в парамагнитное, переход металла или сплава в сверхпроводящее состояние и переход жидкого гелия в сверхтекучее состояние, [1, стр.1].

Одно и то же вещество может находиться в состояниях, отличающихся друг от друга по своим физическим, и механическим свойствам. Такие состояния одного и того же вещества называются агрегатными состояниями. Существует четыре основных агрегатных состояния: твердое, жидкое, газообразное и плазма. Плазма является самым распространённым состоянием вещества во Вселенной, так как из неё состоит большинство звёзд.

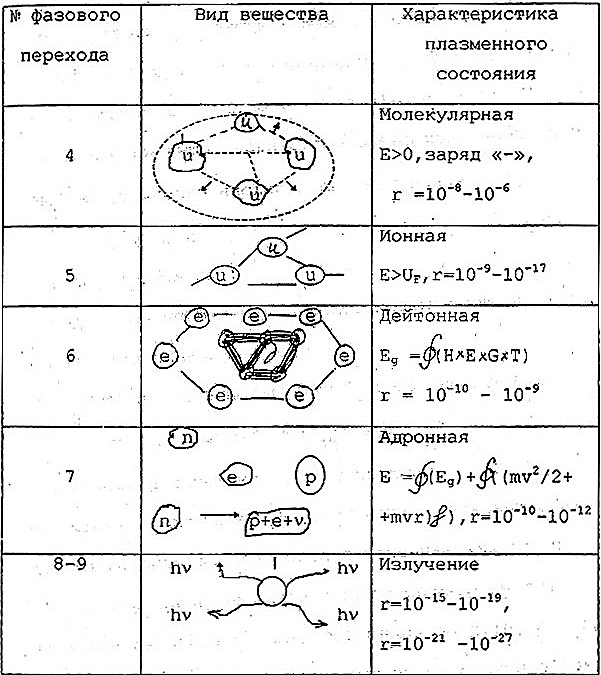

Примером низкотемпературной плазмы, наблюдаемой в земных условиях, является плазма, представляющая собой сильно разогретый, частично ионизированный газ, возникающий в процессе горения. Также плазма бывает (рис.2):

Рисунок 2 - Классификация плазменных состояний

Рисунок 2 - Классификация плазменных состояний

Кроме плазмы во Вселенной встречаются такие специфические состояния вещества как нейтронная жидкость (из неё состоят нейтронные звезды) и вырожденная плазма (состоящая из полностью ионизированных ядер и электронов). Эти состояния встречаются при сверхвысоких давлениях и температурах, [2].

Фазовый переход, может быть, как прямым, так и обратным (из газообразного состояния в твердое и наоборот) - сублимация и десублимация (возгонка). В результате фазовых переходов под воздействием внешних факторов –температуры и давления, скачкообразно изменяются самые главные, первичные параметры материи: удельный объём, количество запасённой внутренней энергии.

Стартовым, структурообразующим событием в образовании вещества является фазовый переход, именуемый конденсацией, когда в неупорядоченной, хаотичной массе свободных и индифферентных атомов и молекул возникает ближний порядок и газ превращается в конденсированную среду – жидкость.

Рисунок 3 – Схема структурных превращений вещества в фазовых переходах

Рисунок 3 – Схема структурных превращений вещества в фазовых переходах

Одна из современных теорий конденсированного состояния предполагает наличие в жидкостях устойчивых комплексов — кластеров с характерной внутренней структурой и определенным жизненным циклом, [2], [3].

Кластерная модель строения жидких сред позволяет прогнозировать зависимость термодинамических, микроструктурных и релаксационных процессов в веществе от параметров состояния внешней среды, а также их взаимосвязи.

Полагают, что в неупорядоченных конденсированных средах в результате флуктуаций плотности случайным образом возникают комплексные образования – кластеры. Они могут содержать от нескольких до бесконечно большого количества частиц. В жидких металлах с сильным межмолекулярным взаимодействием прогнозируют формирование мощных кластерных систем, содержащих до нескольких сотен тысяч частиц. В упорядоченной (равновесной) среде устанавливается закономерное распределение кластеров по количеству содержащихся в них частиц, [4], [5].

Идея оболочечной структуры кластера возникла недавно, поэтому пока еще не имеет четкого обоснования и требует дальнейшего развития и совершенствования. В частности, не решенным остается вопрос о причинах и факторах, побуждающих определенные группы нейтральных атомов или молекул из всего хаотического скопления одномоментно активизироваться, искать и находить ближайших соседей, вступать с ними в контакт и создавать на основе ближнего порядка стабильные конструкции.

Заключение

Данные теоретические знания должны помочь лучше понять процесс зарождения и формирования элементарных веществ, вроде железа или меди.

Литература