Реферат по теме выпускной работы

Содержание

- Введение

- 1. Актуальность темы

- 2. Цель и постановка задачи

- 3. Анализ средств противоаварийного управления моментом турбины синхронного генератора

- 4. Аналитическое описание характеристик паровых турбин при моделировании переходных процессов с учетом импульсной разгрузки

- Выводы

- Список источников

Введение

Электроэнергетическая система (ЭЭС) осуществляет совместное снабжение большого количества потребителей электроэнергии от многих источников питания. Чтобы энергосистема функционировала наиболее эффективно, действие всех входящих в ее состав механизмов должно быть согласовано и направлено к наиболее экономичной выработке электроэнергии и надежному регулированию частоты и активной мощности при всех возможных режимах (нормальных, аварийных и послеаварийных) работы. С развитием конфигурации энергосистем аварийные ситуации усложнились и утяжелились их последствия. При этом стало обязательным условием для нормальной работы ЭЭС четкое функционально разделение задач между системами противоаварийной автоматики.

1. Актуальность темы

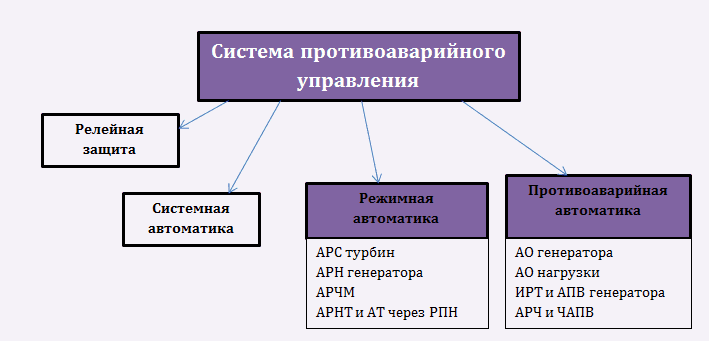

Эффективное функционирование электроэнергетической системы предполагает ее надёжность и устойчивость параллельной работы при больших возмущениях. Кроме того должна быть обеспечена так же живучесть (свойство энергосистемы, способное предотвращать дальнейшее развитие аварийных ситуаций) [1]. Основные средства противоаварийной автоматики ЭЭС представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Элементы системы противоаварийного управления

Первостепенной задачей противоаварийной автоматики является предотвращение нарушения устойчивости (АПНУ) [2]. Системная автоматика — это комплекс устройств, направленных на ликвидацию аварий и регулирование электрического режима при изменении нагрузки.

Существуют следующие средства противоаварийного управления ЭЭС:

- коммутационного типа (быстродействующие устройства трехфазного (ТАПВ) или однофазного (ОАПВ) автоматического повторного включения;

- отключение части генераторов (ОГ);

- отключение части нагрузки (ОН);

- втоматическая частотная разгрузка (АЧР);

- деление энергосистемы (ДС) на отдельные несинхронно работающие части;

- электрическое торможение генераторов (ЭТ) путем подключения активных сопротивлений в силовые цепи;

- коммутационные воздействия в индуктивно-емкостных установках;

- воздействие на момент турбины путем форсирования ее мощности (ФМТ), осуществления импульсной разгрузки турбины (ИРТ), ограничение мощности турбины (ОМТ).

Возможно также осуществлять воздействия через систему возбуждения синхронных генераторов.

Разгрузка турбины применяется для компенсации избыточной кинетической энергии, накопленной за время короткого замыкания КЗ и бестоковой паузы БАПВ или ОАПВ. Импульсная разгрузка выполняется кратковременным прекращением подачи пара в турбину. При этом сбросу электрической мощности как бы противопоставляется кратковременный сброс механического момента турбины. При использовании ИРТ параметры схемы остаются неизменными, а ресурс реактивной мощности даже увеличивается, благодаря разгрузке генераторов по активному току. Анализ режимов и устойчивости энергосистем представляет собой неотъемлемую часть работы по оценке эффективности и обоснованию применения систем ПА.

Чтобы дать правильную оценку устойчивости, широко используется математический метод анализа, основанный на известном «методе площадей», основанный на сравнении энергий ускорения и торможения, возникающие в роторе генератора при возмущающих воздействиях, главным образом при коротких замыканиях, а также после их устранения.

Поэтому задача исследования электромеханических переходных процессов при воздействии на момент турбины генератора, как средства противоаварийного управления является весьма актуальной. Однако влияние воздействующих регулирующих импульсов существенно зависят от конкретных условий работы электрической системы.

2. Цель и постановка задачи

Целью настоящей работы является исследование средств противоаварийной автоматики путём воздействием на момент турбины генератора в конкретных условия работы электроэнергетической системы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– выполнить анализ существующих способов автоматического противоаварийного управления турбиной;

– разработать комплекс программного обеспечения для расчета электромеханических переходных процессов при возмущениях, вызванных различными видами коротких замыканий, их устранения, а также для учета влияния управляющего воздействия со стороны турбины генератора;

– произвести оценку эффективности применения импульсной разгрузки (ИРТ), форсирования (ФМТ) или ограничения мощности турбины как средств автоматического противоаварийного управления для повышения запасов динамической устойчивости электроэнергетических систем;

– разработать рекомендации по обоснованию применения в электроэнергетических системах средств автоматического противоаварийного управления путем различного воздействия через момент турбины.

3. Анализ средств противоаварийного управления моментом турбины синхронного генератора

Управление турбинами

Противоаварийное управление мощностью принципиально выполнимо на любых видах турбин, но возможности, цели и способы управления различны. Они отличаются из-за различных свойств гидравлических и тепловых турбин.

Достаточно быстрое изменению мощности гидротурбин невозможно вследствие малого быстродействия их регулирующих устройств. С другой стороны гидроагрегаты могут быть практически без существенного ущерба отключены, а затем вновь включены в работу и полностью нагружены.

К тепловым турбинам подход несколько иной. Повышение синхронной динамической устойчивости за счет изменения мощности таких турбин может быть достигнуто двумя способами:

- путем увеличения мощности в приемной части энергосистемы;

- путем снижения мощности турбин в передающей части.

Первый способ предполагает наличия вращающегося горячего резерва. Но даже при его наличии увеличение мощности производится достаточно медленно.

Если в отделившейся части отсутствует быстрореализуемый резерв мощности в виде недогруженных турбоагрегатов, то может произойти недопустимое снижение частоты. Следует также иметь в виду, что резерв мощности турбоагрегатов должен быть обеспечен соответствующей производительностью котельных агрегатов при выработке пара. Возможность и быстрота введения в работу резерва мощности на ТЭС определяется многими факторами: принятого способа регулирования мощности турбин, типа котельного агрегата, текущего состояния теплового оборудования.

Отключение же турбогенераторов на ТЭС связано с определенными сложностями. Это заставляет использовать средства, связанные с быстрой разгрузкой путем воздействия на момент турбины.

Разгрузка турбин используется для обеспечения как статической, так и динамической устойчивости параллельной работы энергосистемы и позволяет существенно сократить время на восстановление параллельной работы в энергосистеме.

Для обеспечения статической устойчивости в послеаварийном режиме работы ЭЭС необходима разгрузка турбины на длительный период времени. Сохранение же синхронной динамической устойчивости может быть обеспечено за счет кратковременной импульсной разгрузки. Оба способа разгрузки могут быть получены на одной и той же турбине одновременно. Такое сочетание двух видов разгрузки турбины сводится к следующему.

Осуществляется значительная импульсная разгрузка для сохранения динамической устойчивости, которая, заканчивается восстановлением мощности турбины до исходного значения [3,4]. Если требуется так же уменьшить мощность и на длительное время, то должно быть произведено не полное, а частичное восстановление мощности. Это осуществляется с помощью специального устройство, от которого не требуется быстродействия. Оно оказывает влияние только в конечной стадии процесса восстановления мощности [5].

Следовательно, для снижения мощности турбин применяются два вида воздействия: быстродействующее, импульсное и дополнительное медленнодействующее, неснимающееся.

Ограничение скорости перемещения золотников и сервомоторов паровой турбины, а также наличие пара за регулирующими клапанами, снижение мощности турбины существенно запаздывает по отношению к моменту подачи управляющего воздействия. Такая инерционность не позволяет добиться необходимой для сохранения динамической устойчивости ступенчатой формы изменения мощности как во время ее уменьшения, так и при восстановлении. Для повышения запасов динамической устойчивости приходится медленное снижение мощности компенсировать довольно интенсивной разгрузкой.

К средствам противоаварийного управления воздействием через момент турбины относят: импульсную разгрузку турбин; ограничение мощности турбины; форсирование мощности турбины.

4. Аналитическое описание характеристик паровых турбин при моделировании переходных процессов с учетом импульсной разгрузки

В современных электроэнергетических сетях для обеспечения стабильной работы и предотвращения экстренного отключения из-за потери динамической устойчивости активно применяется противоаварийная автоматика (ПА) регулирующая момент вращения турбин [6]. В условиях наличия лишних мощностей в узлах электроэнергетических систем осуществляется импульсная разгрузка (ИРТ), которая может дополняются мерами по ограничением мощности (ОМТ).

При воздействии на турбину, реакция ЭЭС варьируется под влиянием рабочих условий, типа внешних колебаний, импульсной характеристики системы и множества других факторов сети. Это обуславливает необходимость детального количественного анализа электромеханических переходных процессов в каждом конкретном случае для определения оптимальной эффективности внедрения ИРТ в рамках подсистемы автоматического поддержания устойчивости электросети.

Калибровка интенсивности кратковременного воздействия на систему управления турбинами осуществляется после комплексного анализа переходных процессов в системе, исходя из экспериментальных данных импульсных характеристик – функций зависимости глубины разгрузки турбин от параметрических особенностей импульсов. Рассмотрению подлежат также предыдущие режимы работы и тяжесть возможных аварийных ситуаций для оптимальной настройки регулирования.

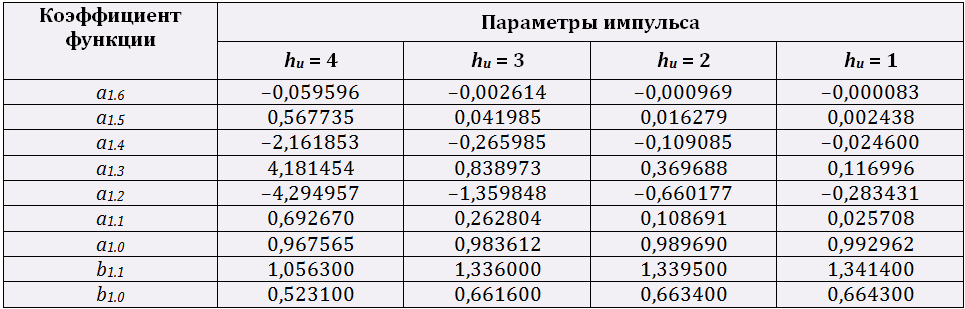

При экспериментальном определении импульсных характеристик осуществляется воздействие прямоугольными импульсами [7]. Параметры которых приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Параметры типовых экспериментальных импульсов

Характеристики импульсов определяются двумя ключевыми показателями: продолжительностью воздействия tu в секундах и степенью интенсивности сигнала hu, измеряемой в относительных единицах. Для разработки математических алгоритмов оптимизации управляющих процессов требуется создание подробного аналитического описания таких характеристик при различных значениях интенсивности (hu) и продолжительности воздействия (tu), соответствующих табл. 1.

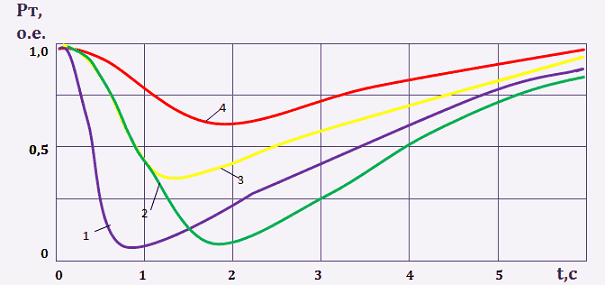

На рис. 1 представлены графические зависимости экспериментальных импульсных параметров, полученные из специализированной литературы, для одного из энергоблоков [8].

Основная задача данного исследования заключается в создании аналитической модели на базе четырёх исходных экспериментальных зависимостей, обеспечивающей возможность точного определения импульсных характеристик при любых заданных значениях интенсивности и продолжительности воздействия, соответствующих стандартным параметрам (табл. 1).

В рамках работы предложен подход аппроксимации экспериментальных данных с использованием полиномиальных функций. Этот метод включает этапы визуализации исходных графиков и точного измерения координат с шагом дискретизации Δt=0,01с. Полученные результаты данной процедуры демонстрируются на рис. 2.

Рисунок 2 – Дискретное представление экспериментальных импульсных характеристик

1) – hu = 4, tu = 0,3 с;

2) – hu = 3, tu = 0,5 с;

3) – hu = 3, tu = 0,3 с;

4) – hu = 1, tu = 0,6 с.

Методика построена на аналитическом представлении импульсных характеристик, где полиномы высокого порядка служат основой для представления этих данных на трех временных участках.

Участок №1 определяется как стабильно-постоянная мощность P0(t)=P0=const, с одинаковым временем запаздывания для всех характеристик разной интенсивности T0=0,1 c.

Участок №2 описывается полиномом P1(t) где время запаздывания после снятия импульсного воздействия обозначается как T1(tu). Исследование этого диапазона мощностей выявило, что поведение момента снижения напрямую связано с интенсивностью hu . Степень уменьшения зависит от продолжительности импульса tu.

Для аппроксимации P1(t) второго участка применялась полиномиальная модель методом наименьших квадратов [9]. Оптимизация степени полинома показала, что для данного отрезка наиболее подходящим является значение в шестом порядке. В этом случае полиноминальная функция P1(t) для рассматриваемого участка имеет вид:

P1(t)=a1.6 × t6 + a1.5 × t5 + a1.4 × t4 + a1.3 × t3 + a1.2 × t2 + a1.1 × t + a1.0

где a1.6 – a1.0 – коэффициенты полиноминальной функции (1).

Полученные в ходе аппроксимации коэффициенты функции P1(t) для исходных экспериментальных импульсных характеристик приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Результаты аппроксимации участка №2 экспериментальных импульсных характеристик

Временное запаздывание при снятии кратковременного воздействия, которое зависит от характеристик импульсов (интенсивности hu и длительности tu ) рассчитывается в соответствии с таким соотношением данной интенсивности импульса:

T1(tu)=b1.1 × tu + b1.0.

где b1.1, b1.0 – коэффициенты функции (2).Полученные в ходе аппроксимации коэффициенты b1.1, b1.0 для каждой отдельной экспериментальной импульсной характеристики также приведены в табл. 2.

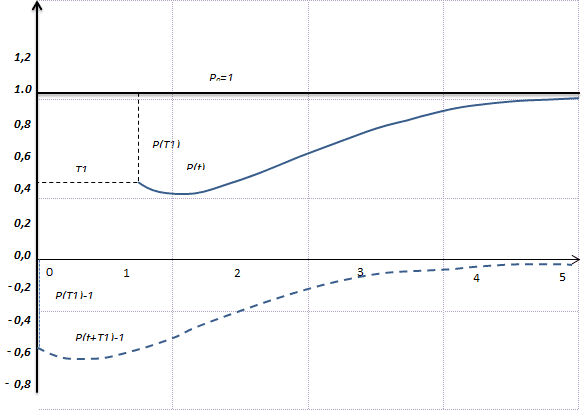

Третий участок является идентичный для всех характеристик отрезок, отражающий запаздывание и увеличение мощности после того, как прекратилось импульсное воздействие. Для данного интервала были определены коэффициенты полинома девятого порядка путем параллельного сдвига временной характеристики вдоль оси времени и масштабных преобразований относительно мощностной оси турбины. Данные для аппроксимации включали отрезок импульсной кривой, параметры которого: hu=3; tu=0,3 с. что было обусловлено явным проявлением временной задержки после прекращения воздействия. Для процедур аппроксимации и преобразований данный участок был смещен по оси времени (t) к началу координат (t-T1) и масштабирован на оси мощности P, сдвигаясь вниз на величину -P0. Визуализация этих операций представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Графические построения, поясняющие аппроксимацию третьего участка

На основании исследований было установлено, что для обеспечения точности аппроксимации, не превышающей 1%, необходимая степень полинома для рассматриваемого участка составляет не менее девятой. Полиноминальная функция P2(t) для третьего участка имеет вид:

P2p [ a2.9 (t- Δ T)9 +a2.8 (t- Δ T)8 +a2.7 (t- Δ T)7 +a2.6 (t-ΔT)6 +a2.5 (t- ΔT)5 +a2.4 (t- ΔT)4 +a2.3 (t- Δ T)3 +a2.2 (t- Δ T)2 ++a2.1 (t-ΔT)1 +a2.0 ] + 1,

где a2.9 – a2.0 - коэффициенты полиноминальной функции (3);

Коэффициент масштабирования kp используется для приведения третьего участка полиноминальной функции к моменту начала запаздывания после снятия импульсного воздействия, т.е. концу второго участка P1(T1) .

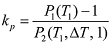

Полученные в ходе аппроксимации участка , приведенного на рис. 2, коэффициенты полиноминальной функции P2(t), одинаковые для любой характеристики, приведены в табл. 3.

Таблица 3 – Значения коэффициентов полиноминальной функции, аппроксимирующей третий участок импульсных характеристик

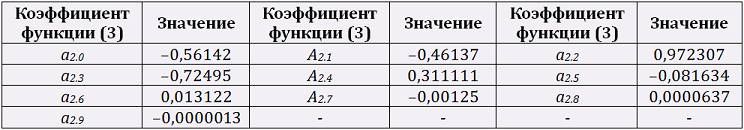

Таким образом, полученные в работе функциональные зависимости позволяют аналитически определять импульсные характеристики для заданной интенсивности (hu =1,2,3,4 нр) любой продолжительности его воздействия. Некоторые из расчетных характеристик приведены на рис. 4.

Рисунок 4 – Расчетные импульсные характеристики энергоблока

Выводы

1. Разработан метод аппроксимации импульсных характеристик тепловых энергоблоков с использованием полиномиальных зависимостей высокого порядка, позволяющий на основе четырех экспериментальных данных определять характеристики для любой интенсивности и продолжительности воздействия.

2. Внедрение аналитического описания импульсных характеристик в моделирование электромеханических переходных процессов с учетом действия импульсной разгрузки турбины способствует повышению точности формированию управляющего воздействие на момент турбины исключая нарушения динамической устойчивости ЭЭС при больших возмущениях [10].

Список источников

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

- Долгинов А.И. Техника высоких напряжений в электроэнергетике. – М.: Энергия, 1968. – 464 с.

- Куликов Ю. А. Переходные процессы в электроэнергетических системах: учеб. Пособие / Ю.А. Куликов. – Москва: Издательство Омега-Л. - 2013. – 384 с.

- Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах: учеб. для электроэнергетических вузов. – М.: Высш. шк., 1985. – 536 с.

- Эрнст А.Д. Электромеханические переходные процессы в электрических системах: Курс лекций. – Нижневартовск: Изд-во НВГУ, 2013. – 130 с.

- Стандарт СТО 59012820.29.240.001-2011. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования. – Москва. - 2011. – 30с.

- МУ 34-70-062-83. Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин (СО 153-34.30.310, РД 34.30.310). Главное научно-техническое управление энергетики и электрификации РФ. Москва, ОРГРЭС, 1991. – 137 с.

- Лыкин А.В. Электроэнергетические системы и сети: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2018. – 360 с.

- Крючков И.П. Переходные процессы в электроэнергетических системах: учебник для вузов/ И.П. Крючков, В.А. Старшинов, Ю.П. Гусев, М.В. Пираторов, под ред. И.П. Крючкова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008 –416 с.

- Кощеев Л.А. Автоматическое противоаварийное управление в электроэнергетических системах / Л.А. Кощеев. – Ленинград: Энергоатомиздат, 1990. – 145 с.