Реферат по теме выпускной работы

Исследование методов расчета потерь электроэнергии в сетях различных классов

Содержание

- Введение

- 1. Актуальность проблемы

- 2. Цель и задачи исследования

- 3. Основной материал исследования

- Выводы

- Список источников

Введение

Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в электрических сетях представляет собой важную задачу, с которой сталкиваются энергетические компании и инженеры-электрики. Нагрузочные потери возникают в результате сопротивления проводников и оборудования, что приводит к уменьшению количества энергии, доходящей до конечного потребителя. Эффективное управление этими потерями не только снижает затраты на электроэнергию, но и способствует повышению общей надежности и устойчивости энергетических систем.

Существуют различные подходы к расчету нагрузочных потерь, включая классические методы, основанные на физических свойствах материалов, статистические модели, учитывающие исторические данные, а также современные методы моделирования и оптимизации. Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе наиболее подходящей методики для конкретной ситуации.

В данном анализе рассматриваются основные методы расчета нагрузочных потерь, их применение, точность и влияние на эффективность электрических сетей. Понимание этих подходов позволит более эффективно управлять энергетическими ресурсами, что является актуальной задачей в условиях современного энергопотребления.

1. Актуальность темы

Электрическая энергия представляет собой уникальный вид продукции, который, в отличие от многих других ресурсов, может быть передан от места производства к месту потребления без использования других ресурсов. Этот процесс, однако, не обходится без потерь, которые неизбежны в ходе передачи электроэнергии. Эти потери могут значительно варьироваться в зависимости от множества факторов, включая состояние электрических сетей, технологии, используемые для передачи, и расстояние между производственными мощностями и потребителями. Таким образом, одной из ключевых задач в сфере энергетики является определение экономически обоснованного уровня потерь и стремление к снижению их[1].

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях стало одним из приоритетных направлений в области энергосбережения. В Российской Федерации в период с 1991 по 2003 годы, наблюдался устойчивый рост суммарных потерь в электрических системах по отношению к общему объему отпускаемой электроэнергии[2-3]. Этот рост потерь можно объяснить рядом объективных факторов, связанных с развитием энергетической инфраструктуры и изменением структуры потребления.

Одним из основных факторов является тенденция к концентрации производства электроэнергии на крупных электростанциях. Это приводит к увеличению расстояний между производством и потреблением, что, в свою очередь, вызывает дополнительные потери при передаче электроэнергии. Также стоит отметить, что нагрузка на электрические сети постоянно растет[2]. Это связано с естественным увеличением потребления электроэнергии, вызванным как ростом населения, так и увеличением числа электроприборов в быту и производстве. Однако темпы прироста пропускной способности сетей не всегда успевают за ростом потребления, что также способствует увеличению потерь.

В последние годы проблема энергосбережения и повышения энергоэффективности стала актуальной не только для России, но и для многих стран мира. Анализ заграничного опыта демонстрирует, что увеличение потерь электроэнергии в энергосистемах является распространенной проблемой для государств со слабой экономикой. Это часто связано с разрывом между возможностями потребителей в оплате и ценами на электричество, что приводит к недостаточным инвестициям в развитие энергетической инфраструктуры.

К числу факторов, способствующих увеличению потерь электричесва, следует отнести также недостаток вложений средств в развитие сетевой структуры и технологий контроля потребления электричества . Важно отметить, что отсутствие современных систем автоматизации информации для сбора и предоставления данных о потреблении электроэнергии затрудняет мониторинг и управление энергоресурсами. Все это приводит к неэффективному распределению электричества и, как следствие, к увеличению потерь[3].

Современные технологии и инновации играют ключевую роль в решении проблемы потерь электроэнергии. Например, внедрение интеллектуальных сетей (smart grids) позволяет значительно повысить эффективность распределения и использования электроэнергии. Эти системы обеспечивают более точный учет потребления, позволяют быстро реагировать на изменения в нагрузках и оптимизировать работу электросетей. Использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечные и ветровые электростанции, также может способствовать снижению потерь, поскольку они могут быть расположены ближе к потребителям, сокращая тем самым расстояние передачи.

Кроме того, важным аспектом является работа с потребителями. Повышение осведомленности населения о способах экономии электроэнергии и внедрение программ по энергоэффективности могут значительно снизить общие нагрузки на сети. Применение энергоэффективных технологий в быту и на производстве, таких как LED-освещение и высокоэффективные электроприборы, также может помочь в снижении потребления и, соответственно, потерь [4].

Нельзя забывать и о законодательной поддержке. Важными шагами в направлении снижения потерь электроэнергии являются разработка и внедрение нормативных актов, направленных на модернизацию старых сетей, стимулирование инвестиций в новые технологии и внедрение стандартов энергоэффективности. Применение таких мер может не только снизить потери, но и повысить общую надежность и устойчивость энергетической системы[2-4].

Таким образом, снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – это многоаспектная задача, требующая комплексного подхода и взаимодействия различных секторов экономики. Только совместными усилиями государства, энергетических компаний и потребителей можно добиться значительных результатов в этой сфере, что в конечном итоге приведет к более устойчивой и эффективной энергетической системе.

2. Цель и задачи исследования, планируемые результаты

Целью данной работы является оценка корректности предложенных методов расчета потерь электроэнергии по отношению к качеству получаемого результата.

Нагрузочные потери — это потери в электроустановках, которые зависят от передаваемой по ним нагрузки. Для расчёта нагрузочных потерь используются следующие методы:

1.Оперативные расчёты;

2.Расчётные сутки;

3.Средние нагрузки;

4.Число часов наибольших потерь мощности;

5.Оценка потерь по обобщённой информации о схемах и нагрузках сети.

Как известно по структуре электрические сети в нашем регионе подразделяются на два электросетевых комплекса: магистральные электрические сети и распределительные сети. Магистральные электрические сети включают в себя основные системообразующие сети и межсистемные линии электропередачи 220 кВ и выше. Некоторая часть ЛЭП 220 кВ и электрические сети напряжением 110 кВ и ниже относятся к распределительному комплексу и включаются в распределительные сети. Около 78% всех потерь электрической энергии в сетях нашего региона приходится на распределительные сети, примерно 20% приходится потерь на магистральные сети[4-5].

В настоящее время для упрощения расчета в первую очередь нагрузочных потерь в электрических сетях используются различные методы, которые основываются на реальных графиках нагрузки. Значения в данных графиках фиксируется с определенным интервалом, а сами графики имеют разнообразный вид: от резко переменных до практически неизменных. На это влияет характер потребителя, если сеть имеет преимущественно потребителей тяжелой промышленности, то для нее характерны легко прогнозируемые пики и провалы на графике, в тоже время для бытовых потребителей характерны резко переменные пики нагрузки в сетях. Так же часто при расчете потерь пренебрегают летним сезоном, учитывая его как процент от зимнего сезона, что увеличивает погрешность в расчете потерь электроэнергии. Использование таких допущений позволяет сэкономить время вычислений и мощности аппаратного расчета[4-6].

3. Основной материал исследования

В качестве исследуемого объекта была выбрана сеть с двумя источниками питания, образованная четырьмя участками и тремя подстанциями (рис. 1). Подстанции имеют потребителей с различным характером нагрузки, что даёт возможность использование в расчетах различных графиков[6].

Рис. 1 – Схема исследуемой электрической сети

Исследования проводились для двух случаев. Первый случай характеризуется значительным изменением нагрузки в течении суток, а второй наоборот со слабым изменением нагрузки в течении суток. Графики потребителей в течении суток для первого случая приведены в табл. 1, а для второго в табл. 2. Также на рис.2-3 показан характер изменения суммарной нагрузки в течение суток для этих двух вариантов исследования.

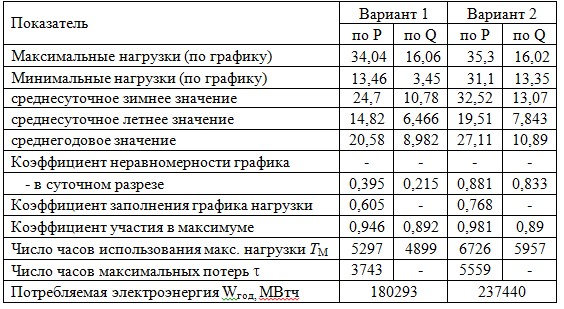

Для данных графиков потребления активной и реактивной электроэнергии найдем важнейшие характеристики – средние значения нагрузок, суточные и годовые, а также коэффициент неравномерности графика, коэффициент заполнения графика нагрузки и коэффициент участия в максимуме. Результаты расчета сведем в табл. 3.

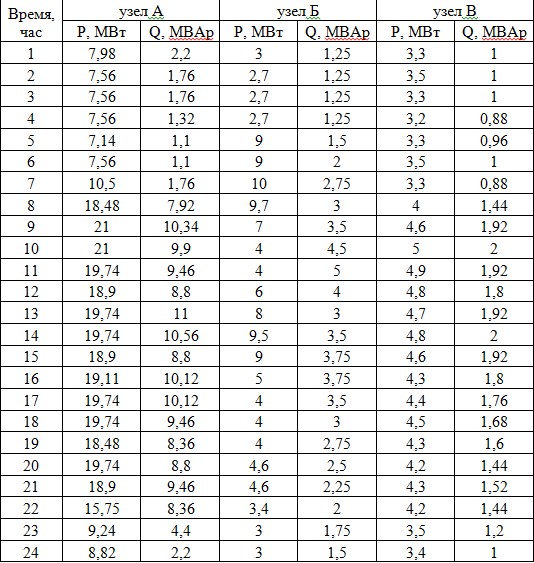

Таблица 1 – Суточные графики потребителей для первого случая

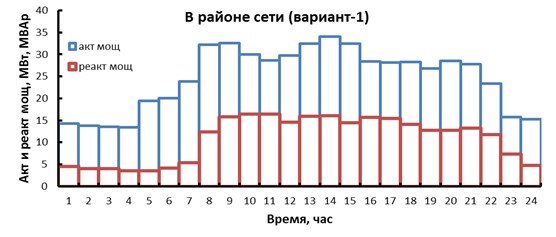

Рис. 2 – Суммарный суточный график активной и реактивной нагрузки района сети для 1-вар. исследования

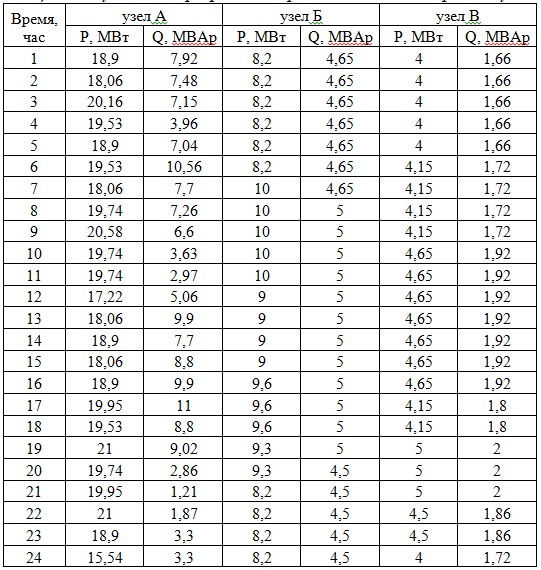

Таблица 2 – Суточные графики потребителей для второго случая

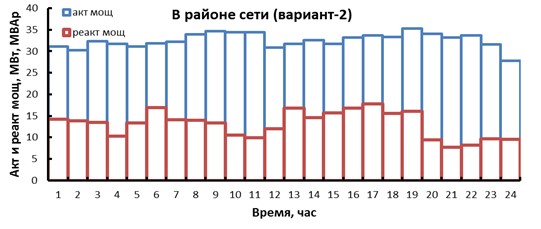

Рис. 3 – Суммарный суточный график активной и реактивной нагрузки района сети для 2-вар. исследования

Таблица 3 – Характеристики графиков нагрузок

Из анализа табл. 3 видно, что случай 1 характеризуется значительно более неравномерным графиком, чем случай 2, но в то же время коэффициент участия в максимуме для обоих случаев по активной мощности больше 0,9, а по реактивной вообще равны. Коэффициент заполнения графика для обоих случаев более 50%, хотя для второго случая этот показатель больше, как и предполагалось изначально. Поэтому вероятно использование усредненных показателей в расчетах потерь электроэнергии должны дать для обоих случаев предельно допустимые погрешности расчета[7-9].

Для расчетов потерь электроэнергии в сети было применено программное обеспечение PowerFactory и Excel. Итогом исследования стал сопоставительный анализ расчетов, выполненный по различным методикам учета характера нагрузки (графика нагрузки).

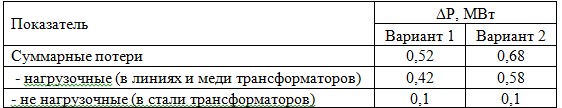

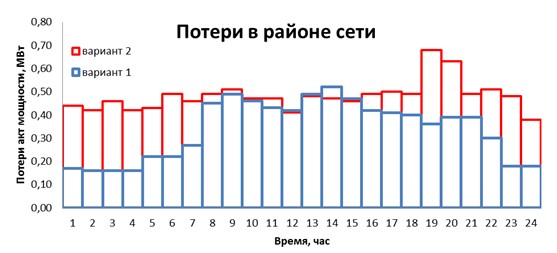

На рис. 4 приведены результаты расчета суммарных потерь мощности за сутки для двух вариантов исследования. Максимальные нагрузки для первого варианта составляют 34,04+j16,06 МВА в 14 час, а для второго варианта 35,3+j16,02 МВА в 19 час. Для этих двух случаев возьмем потери активной мощности в сети (см. табл. 4).

Таблица 4 – Потери для максимальных нагрузок

Рис. 4 – Суммарный суточные потери активной мощности района сети для обоих вариантов исследования

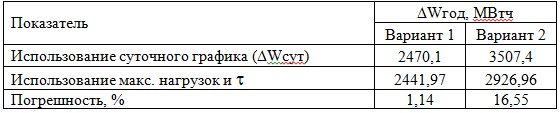

Используя суточный график нагрузки и полученные по этим нагрузкам суточные потери активной мощности в сети определим годовые потери электроэнергии по двух методикам, а именно по графику и по усредненным показателям данного графика и режиму максимальных нагрузок (использование числа часов максимальных потерь τ). Результаты расчета сведем в табл. 5.

Таблица 5 – Расчет потерь электроэнергии

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для первого варианта, использование усредненных показателей допустимо для расчета потерь электроэнергии, а для второго варианта нет, т.к. погрешность более 5%, при сопоставлении с расчетом по суточному графику нагрузки. Эти результаты не совсем соответствуют изначальной постановке вопроса, т.к. предполагалось, что для более равномерного графика погрешность расчета будет меньше, а таковым фактически является вариант 2. Поэтому проведем анализ косвенных характеристик данных графиков нагрузок и получим для каждого потребителя[7-9]. Эти расчеты показаны на рис. 5-7.

Рис. 5 – Характер изменения tgφ1 для узлов 1-вар. исследования

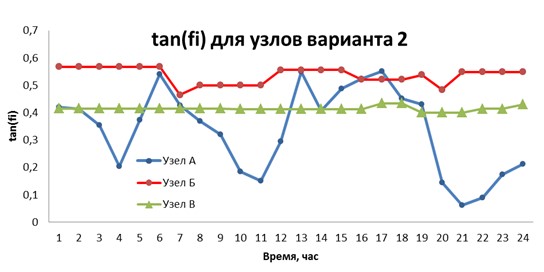

Рис. 6 – Характер изменения tgφ1 для узлов 2-вар. исследования

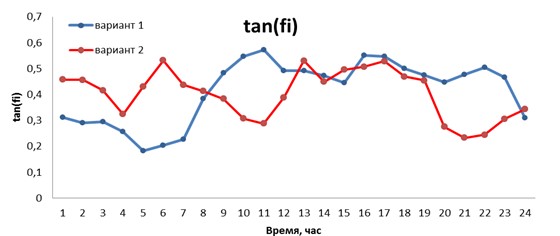

Рис. 7 – Характер изменения tgφ1 для района сетия

Полученные результаты позволяют оценить как тот или иной узел влияет на потери в сети. Наибольшая мощность в обоих вариантах исследования для узла «А», но график узла «А» в большей степени по tgφi влияет на потери в сети для второго варианта, т.к. tgφi для др. узлов почти постоянны. В первом варианте исследования tgφi переменен для всех трех узлов нагрузки, но наиболее вариативный для узла «Б», а это не максимальная нагрузка в системе. К тому же из анализа потерь мощности и значений tgφi в течении суток видно, что для второго случая имеется ярко выраженный пик в 19 час (максимальная нагрузка), а в др. часы суток потери почти постоянны,ТM для графика нагрузок меньше 8000 ч. А т.к. расчет потерь по усредненным показателям ведется только для режима максимальных нагрузок, мы имеем такое отличие в расчетах потерь электроэнергии за год.В первом варианте исследования tgφi для максимальных нагрузок у трех узлов почти одинаков. Время ТM для графика нагрузок чуть более 5000 ч., а tgφi для наиболее загруженного узла нагрузки меняется слабо по сравнению с др. узлами, это и может быть причиной малой погрешности в расчетах потерь электроэнергии.

Выводы

Анализ подходов к расчету нагрузочных потерь электроэнергии в электрических сетях может привести к следующим выводам: существует несколько методов оценки нагрузочных потерь, включая аналитические, численные и экспериментальные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, что влияет на точность и применимость в различных условиях. Нагрузочные потери зависят от различных факторов, таких как сопротивление проводников, протяженность линий и распределение нагрузок. Оптимизация этих параметров может существенно снизить потери. Использование цифровых технологий и программных комплексов для моделирования электрических сетей позволяет более точно прогнозировать потери и эффективно управлять ими. Снижение нагрузочных потерь не только улучшает качество электроснабжения, но и снижает затраты на электроэнергию, что является важным фактором для операторов сетей. Оптимизация нагрузочных потерь способствует более рациональному использованию ресурсов, что имеет положительное влияние на экологическую ситуацию и помогает в достижении целей устойчивого развития.

В результате сравнения полученные данные наглядно демонстрируют рациональность использования допущений для определенного типа потребителей, где график нагрузки учитывает производственную загруженность. Это позволит улучшить использование методов расчета потерь электроэнергии, как на этапе проектирования, так и на этапе эксплуатации электрических сетей. Эти выводы могут служить основой для дальнейшего изучения темы и разработки рекомендаций по улучшению систем электроснабжения и интеграцию возобновляемых источников энергии.

Список источников

- Бохмат И.С. Снижение коммерческих потерь электроэнергии в электроэнергетических системах / И. С. Бохмат, В. Э. Воротницкий, Е. П. Татаринов // Электрические станции. – 1998. – № 9. – С. 53-59.

- Воротницкий В.Э. Норматив потерь электроэнергии в электрических сетях. Как его определить и выполнить? // Новости электротехники. – 2003. – № 6 (24).

- Савина Н.В. Системный анализ потерь электроэнергии в электрических распределительных сетях: монография / отв. ред. Н. И. Воропай. – Новосибирск: Наука, 2008. – 228 с.

- Железко Ю. С. Нормирование технологических потерь электроэнергии в сетях. Новая методология расчета / Ю. С. Железко // Новости электротехники. – 2003. – № 5 (23). – С. 23-27.

- Лыкин А. В. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электрических сетях: учеб. пособие / А. В. Лыкин. – Новосибирск: Изд-во НПУ, 2013. – 115 с.

- Мясоедов Ю. В. Повышение точности учета электроэнергии в сетях энергосистем и предприятий: монография. – Благовещенск: Изд-во Амурского гос. ун-та, 2003. – 194 с.

- Рокотяна С. С., Шапиро И. М. Справочник по проектированию электроэнергетических систем. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 352 с.

- Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

- Идельчик В. И. Электрические системы и сети. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

- Железко Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии. – 2009. – 229 с.