Количество закрытых шахт в Донбассе непрерывно растет. Их обслуживание об-ходится в значительную сумму, в том числе на содержание персонала, занятого от-качкой воды, дегазацией и мониторингом состояния выработок. Всё это наносит зна-чительный ущерб экономике и экологии региона.

В данной ситуации актуальное значение приобретает использование шахтных вод ликвидированных шахт, как одного из направлений замены углеводородных источ-ников (уголь, газ, нефть) для получения электрической и тепловой энергии.

Негативное воздействие шахтных вод на окружающую среду проявляется в за-топлении горных выработок действующих шахт, подтоплении жилых, производ-ственных зданий, сооружений и территорий, заболачивании сельскохозяйственных земель, нарушении экологического состояния водных объектов, сокращении запасов и загрязнении питьевых источников водоснабжения. Сброс шахтных вод оказывает па-губное воздействие на флору и фауну водоемов не только по фактору химического за-грязнения, но и физического (теплового) воздействия.Целью работы является анализ мирового опыта использования шахтных вод для выработки электрической энергии для его дальнейшего использования в условиях Донецкого региона. Президент Всемирного экономического форума в Давосе на состоявшемся в 2016 г. 46-м заседании этой организации назвал циркулярную экономику, наряду с интер-нетом вещей и блокчейном, главными составляющими «Индустрии 4.0». В общем смысле циркулярная экономика – это также и переработка имеющихся вторичных ре-сурсов.

Из всего разнообразия аккумуляторов только гидроаккумулирую¬щие электриче-ские станции (ГАЭС), использующие шахтные воды, подпадают под определение цир-кулярной экономики, поскольку возвращают отходы (шахтные воды) в цикл основно-го производства, связанного с выработкой электроэнергии. Значительное внимание этому вопросу было уделено на Международном конгрессе «Шахтная вода и цирку-лярная экономика», 13-е заседание которого под эгидой Ассоциации шахтных вод со-стоялось в 2017 г. в Финляндии (13th International Mine Water Association Congress – «Mine Water & Circular Economy – A Green Congress»). ГАЭС на базе шахт особенно важны для районов сосредоточения объектов до-бывающей промышленности, поскольку позволяют эффективно решить не только энергетические и экономические, но и социальные проблемы.

Работа ГАЭС основана на преобразовании потенциальной энергии воды в кине-тическую энергию с одновременной выработкой электричества. Это достигается тем, что в определенный период (в режиме пиковой нагрузки энергосистемы) большие объемы воды, находящейся на верхнем уровне, пропускают через турбину на нижний горизонт. Восстановление потенциальной энергии воды (ее перекачивание с нижнего на верхний уровень) осуществляется с помощью электрических насосных установок в другой временной части суточного графика нагрузки (в режиме минимума нагрузок энергосистемы).

Преимущества подземной компоновки ГАЭС перед наземной станцией заключа-ются в следующем:

В составе ГАЭС с подземными бассейнами для нижнего бассейна используют расположенные глубоко под землей, искусственно созданные подземные выработки, в основном, в скальных породах или в отработанных горных выработках. Напор на та-ких ГАЭС может составить 1000 м и более.

Эффективность ГАЭС с подземными бассейнами зависит от совокупности следу-ющих основных факторов:

Увеличение напора в целом является положительным фактором, позволяя уменьшить объем водоемов, габариты здания ГАЭС, что, однако, может привести к удлинению водоводов ГАЭС, как при высоких, так и средних напорах.

Привлекательность использования отработанных (брошенных) горных вырабо-ток заключается в сокращении или исключении проходческих работ при возведении подземных энергетических объектов. Наибольший интерес представляет использова-ние отработанных горных выработок для нижнего бассейна подземных ГАЭС, объем которых может достигать млн. м3. Эти выработки предполагается использовать неза-крепленными, допускающими вывалы породы из кровли или стен выработок, что мо-жет привести к незначительному увеличению уровня воды в бассейне и не изменит гидравлический режим работы станции.

Первые ГАЭС появились в Западной Европе в конце XIX в. Так, в 1882 г. в Швейцарии, в окрестностях Цюриха, была построена установка Леттем с двумя насо-сами общей мощностью в 103 кВт. Спустя 12 лет, подобная установка заработала на одной из итальянских прядильных фабрик. Если к началу XX в. общее число ГАЭС в мире не превышало четырех, то уже к началу 1960-х гг. оно достигло 72, а к 2010 г. – 460.

Первая подземная ГАЭС Котолия мощностью 2×30 МВт при напоре 149 м была сооружена в 1932 г. в Италии в составе ГЭС на реке Велино.

К 1976 г. в разных странах мира запроектировано и введено в эксплуатацию бо-лее 100 подземных ГАЭС и число их постоянно возрастает.

В 1967 г. на Всемирном энергетическом конгрессе в Москве шведскими инжене-рами был предложен проект подземной станции, в котором нижний бассейн и машин-ный зал были выполнены под землей на глубине 450 м. Верхний бассейн располагал-ся на поверхности и был соединен с обратимыми гидроагрегатами в машинном зале и нижним бассейном вертикальными водоводами. Для доступа к выработкам машинно-го зала и нижнего бассейна было предложено использовать наклонный спиралевид-ный туннель. Однако неизвестно, был ли реализован этот проект.

B течение ряда лет Институт «Гидpoпpoeкт» им. C.Я. Жyкa, «Opгэнepгocтpoй» и TyлГУ выполняли научно-исследовательские и пpeдпpoeктныe paбoты по так называ-емой Ленинградской ГAЭC мощностью 1200 MBт c подземным нижним бассейном и напором 1200 м. Подземный машинный зал, трансформаторное помещение и выра-ботки нижнего бассейна ёмкостью 2 млн. м3 предполагалось разместить в гранитах Фeннo-Cкaндинaвcкoгo кристаллического щита. Доступ к подземным выработкам предполагалось осуществлять через вертикальные стволы: один ствол для выдачи по-роды, второй – шахтный водовод для подачи воды из верхнего бассейна через водо-воды машинного зала в выработки нижнего бассейна и третий ствол – для выдачи электрической мощности на поверхность в энергосистему. Возможно наличие четвёр-того ствола для спуска персонала и подачи ремонтного оборудования для нормаль-ной эксплуатации станции.

Позднее институтами «Оргэнергострой», «Гидропроект» им. С.Я. Жука, НИИ КМА руда, ТулГУ были выполнены предпроектные проработки по подземной Губ-кинской ГАЭС мощностью 1200 МВт и напором 300 м, использующей в качестве нижнего бассейна около 10 млн. м3 отработанных камерных выработок шахты им. Губкина, расположенных в диапазоне глубин 250-300 м.

Вопросы проектирования высоконапорных ГАЭС с подземным нижним бассей-ном получили развитие на Международном симпозиуме по гидроаккумулированию в 1972 г. в Афинах, где группа канадских инженеров представила проект ГАЭС с под-земным нижним бассейном, мощностью 3000 МВт при напоре около 1000 м. Была дана оценка воздействию подземных ГАЭС на окружающую среду, которое можно оценить, как относительно сильное в части поверхностного ландшафта, гидрологиче-ских условий, качества воды, состояния живых организмов в воде, социально-экономических условий района строительства и незначительное по отношению к местному климату, почвенно-растительному покрову в зоне подтопления верхнего наземного бассейна, животному миру, геологической среде.

C 1980-х гг. в Германии усилился интерес к снижению зависимости от ядерных и ископаемых источников энергии. Так в апреле 2023 г. в Германии отключили от сети энергоблоки трех последних остававшихся в строю атомных электростанций: «Эмс-ланд» в Нижней Саксонии, «Изар-2» в Баварии и «Неккарвестхайм-2» в Баден-Вюртемберге. На передний план вышли возобновляемые источники энергии, такие как гидроэнергетика, ветер, биомасса, солнечная энергия. В результате производство возобновляемой энергии значительно увеличилось, что вызвало проблемы с точки зрения стабильности сети, поскольку энергия ветра и солнца непостоянна и подверже-на сезонным и погодным изменениям. При этом имеет место ежедневное колебание спроса на электроэнергию. Для обеспечения баланса спроса и предложения требуется сочетание систем выработки электроэнергии, спроса на нее и емкости накопления энергии. Этим объясняется то, что большое внимание уделяется целесообразности размещения ГАЭС под землей в поддерживаемых выработках закрытых шахт, даже в густонаселенных и промышленных районах.

В Германии разработана концепция ГАЭС в районе Рура. Специфической зада-чей был дизайн подземного резервуара в отработанной угольной шахте. Чем глубже его расположение, тем лучше, поскольку запасаемое количество энергии увеличивает-ся с разницей в высоте между резервуарами. Очевидным решением при этом является использование существующих шахтных полостей. При технологии добычи угля длинными забоями, применяемыми в районе Рура, вслед за выемкой угля происходит контролируемое обрушение осадочных пород кровли пласта. После обрушения остаются поддерживаемые горные выработки, пройденные для транспортных и вен-тиляционных операций во время угледобычи. Эти выработки, однако, не всегда при-годны для размещения в них резервуара.

В Руре очень трудоемка экскавация даже небольших полостей, например, необ-ходимых для угольных бункеров. С увеличением глубины работ растет неустойчи-вость пород. Не всегда имеется возможность использования сети существующих вы-работок в качестве емкостей нижнего резервуара, поскольку эти выработки пройдены под разными углами наклона и трудно заранее оценить, будут ли они иметь доста-точный и постоянный уклон, чтобы гарантировать обратный поток накопленной воды во время работы турбины.

Альтернативный вариант концептуального проекта использования закрытой шахты для ГАЭС – строительство новых горизонтальных выработок круглого сече-ния, образующих нижний резервуар. Современная технология применения буровых туннельных машин позволяет сделать рентабельным большой объем горных работ. Она позволяет создать оптимальный уклон выработок и соорудить их прочную ме-таллобетонную крепь, предотвращающую водный обмен с окружающими осадочны-ми породами, что уменьшает технические и экологические проблемы.

Наибольшая глубина стволов в Германии достигает 1600 м, их большинство име-ет глубину 500-1000 м. Технические возможности высоты откачки воды современны-ми турбонасосами составляют примерно 700 м. Этими соображениями определяется расстояние между верхним и нижним резервуарами. Обычный диаметр стволов 7-8 м.

На рис. 1 показана принципиальная схема ГАЭС на угольной шахте «Проспер-Ханиель», расположенной в северной части бассейна Рур, Германия.

Рисунок 1 – Принципиальная схема ГАЭС на шахте «Проспер-Ханиель»

В проекте использованы два существующих вертикальных ствола шахты Franz Haniel. Уровень грунтовых вод на участке шахты составляет примерно минус 600 м по отношению к уровню моря, что предопределяет заложение машинного зала и трансформаторной подстанции на глубине 522 м. Расположенный в первом стволе напорный водовод связан с верхним резервуаром (шахтным прудом-отстойником). В нижней части напорного водовода находятся приводимые движением воды две гори-зонтально расположенные насосные турбины, которые при необходимости генериру-ют электроэнергию или транспортируют воду по стволу в верхний резервуар. После прохождения турбинного отсека вода перетекает в нижний резервуар. Второй ствол предназначен для подачи электроэнергии, а также спуска-подъема персонала. Назем-ное озеро, по расчетам ученых, должно содержать не менее 600 тыс. м3 воды. Через турбины должно проходить около 40 м3/с, чтобы стоимость выработанной электро-энергии была конкурентоспособной.

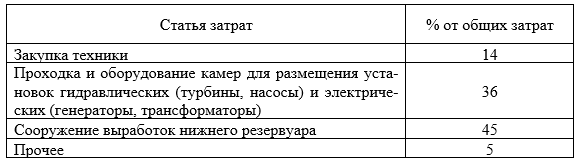

В табл. 1 приведены данные о распределении затрат (%) на строительство ГАЭС на базе шахты «Проспер-Ханиель». Очевидно, что самая затратная часть – подго-товка нижнего резервуара, которая включает проходку и оснащение выработок.

Таблица 1 – Распределение затрат (%) на строительство ГАЭС на базе шахты «Проспер-Ханиель»

Важность сохранения крупнейшего центра национальной угледобычи в статусе участника энергорынка отметила премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия: «Примеру «Проспер-Ханиель» могут последовать и другие шахты, ведь государство нуждается в большем количестве хранилищ энергии, поскольку стремится удвоить долю энергии из возобновляемых источников и достичь 30 % к 2025 году».

Разработки проектов создания ГАЭС на базе шахт также ведутся в Испании (Астурийский каменноугольный бассейн); в шахтерском городке Майнвилль (США, штат Нью-Йорк), где власти обратились за одобрением федеральных властей по по-воду строительства ГАЭС на старом руднике; в Дании; Нидерландах и т. д..

В США был предложена идея двухступенчатой подземной ГАЭС с первым про-межуточным машинным залом и нижним бассейном на глубине 1500 м; вторым ма-шинным залом и нижним бассейном на глубине 3000 м.

Правительство Великобритании дало разрешение компании Snowdonia Pumped Hydro, чтобы превратить два заброшенных сланцевых карьера в Глин-Ронви в Се-верном Уэльсе в водохранилища. На их основе разработан проект электростанции, способной аккумулировать энергию, достаточную для снабжения 200 тыс. домов. В основе лежит тот же принцип перекачки воды между верхним и нижним резервуарами, только процессы будут происходить под землей.

Австралийская компания Genex Power начала строительство ГАЭС Kidston Pumped Hydro Storage Project мощностью 250 МВт и ёмкостью 2000 МВтч в штате Квинсленд. Она разместится по соседству с действующей солнечной электростанцией Kidston мощностью 50 МВт. В дальнейшем солнечный проект будет расширен до 270 МВт.

ГАЭС строится на месте бывшего золотого рудника, от которого остались не только два уже наполненных водой огромных разновысотных карьера (перепад высот составляет 190 метров), но и дамба с трубопроводом. Кроме того, на территории предприятия сохранились линии электропередач и подстанции, что упростит переда-чу накопленной электроэнергии в сеть и существенно снизит затраты, которые требу-ются на создание новой инфраструктуры. Ввод станции в эксплуатацию ожидается в начале 2025 г. Данный проект рассматривается в качестве пилотного для последую-щего строительства ГАЭС на месте заброшенных шахт и плотин по всей Австралии, что имеет важное значение для развития возобновляемой энергетики в стране.

Подземная инфраструктура ГАЭС имеет ствол, подающий напорную воду от верхнего резервуара, способного вместить до 5 млн. м3, к полости машинного зала электростанции, из которого по отводным туннелям вода сбрасывается в нижний ре-зервуар. Другие проходческие работы включают наклонный туннель доступа к ма-шинному залу, а также кабельный и вентиляционный стволы.

Проект рассчитан на восемь часов генерирования электроэнергии при постоян-ной мощности 250 МВт, а затем на перекачку воды в верхний резервуар в течение восьми часов в более дешевое для энергосистемы время. Гидросхема с замкнутым контуром повторно использует ту же воду, за исключением периодических дозапра-вок из-за испарения в сухой сезон.

Одним из актуальных вопросов для рассматриваемого направления является вы-бор типа турбин для ГАЭС, используемых энергию шахтных вод.

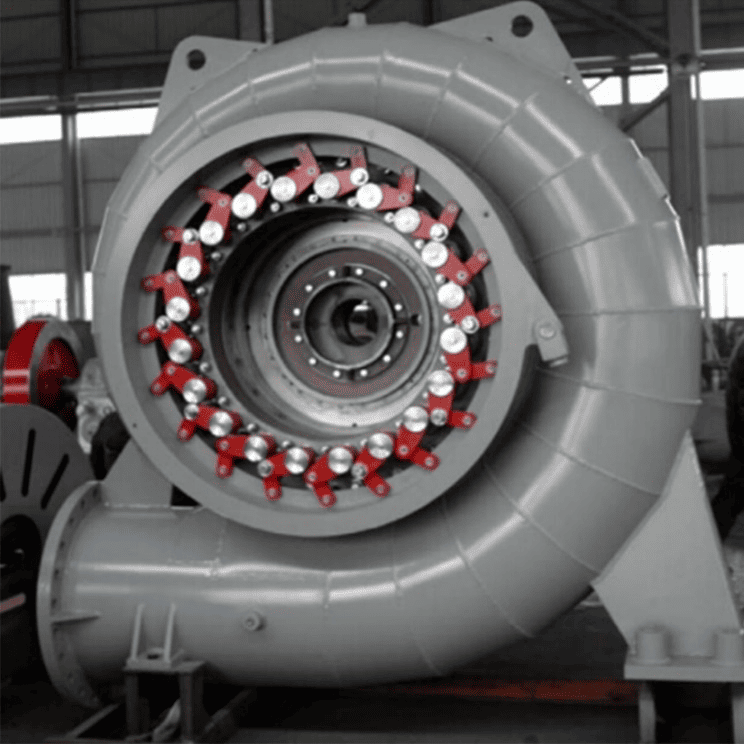

В настоящее время, наибольшее использование получили турбины Френсиса (рис. 2), которые могут не только генерировать электроэнергию, но и качать воду вверх. Но при этом они медленнее переключаются с режима перекачки на режим ге-нерации, чем отдельно работающие насосы и генераторы.

Турбина Фрэнсиса является разновидностью водяной турбины. Это реактивная турбина с внутренним потоком, которая сочетает в себе концепции радиального и осевого потока. Радиально-осевые турбины (турбины Фрэнсиса) являются самым ста-рым, но при этом самым распространенным типом гидротурбин, и могут достигать к.п.д. более 95%. Техническая простота (и соответственно, дешевизна), очень широкий диапазон возможных напоров и расходов обеспечили им признанное лидерство. На крупнейших гидроэлектростанциях мира установлены именно эти турбины, им же принадлежит рекорд по единичной мощности турбины.

Рисунок 2 – Турбина Фрэнсиса (вид снаружи)

Современные радиально-осевые турбины могут использоваться на напорах до 700 м. Однако, на небольших напорах радиально-осевые турбины приходится делать очень больших размеров, и, в этом случае, они уступают поворотно лопастным тур-бинам. На очень высоких напорах, особенно при относительно небольших расходах воды, более предпочтительно использование ковшовых турбин. Таким образом, наиболее оптимальны для радиально-осевых турбин средние и высокие напоры (от 50 до 300 м).

Мировой опыт показывает, что в условиях Донбасса, актуальными являются исследования об ис-пользовании ликвидируемых шахт и содержащихся в них шахтных вод для производства электроэнер-гии путем проектирования гидроаккумулирующих электростанций с подземным нижним бассейном.

Строительство ГАЭС на месте шахт может позволить решить многие энергетические, экономиче-ские, социальные и экологические проблемы региона, в т.ч. оптимизировать управление режимами ра-боты энергосистемы (при наличии, в данный момент, только ТЭС), создать новые рабочие места, уменьшить подтопление территорий и т.д.

Однако, создание ГАЭС на базе шахтных выработок требуют тщательных технико-экономических расчетов и значительных капитальных вложений (особенно на подготовку нижнего ре-зервуара).