Аннотация

В лабораторных условиях исследовано влияние добавки антрацена на выход и состав продуктов термофильтрации спекающегося жирного угля. Установлено, что она приводит к увеличению выхода нелетучих жидких продуктов термофильтрации, ответственных за спекание; изменению структурно-группового состава гексановых экстрактов; изменению относительного количества структурных групп, определяемых методом ИК-спектроскопии. Эти эффекты антрацена можно объяснить разрушением эфирных мостиков в исходном угле; образованием новых, более устойчивых эфиров; изменением упаковки ароматических колец; перераспределением водорода в системе при нагревании. Эти процессы приводят к образованию жидкокристаллической мезофазы.

Ключевые слова

Уголь, клинкерные добавки, антрацен, нелетучие жидкие продукты, термическая фильтрация.

ВВЕДЕНИЕ

Производство кокса является важной отраслью промышленности в Донецком бассейне. Клинкерующий уголь, наиболее подходящий для коксования, является очень редким и дорогим сырьем, что приводит к проблемам для отрасли [1]. Необходимо найти способы снижения доли коксующегося угля в шихте – возможно, до нуля – и вместо этого использовать более распространенный уголь с плохими свойствами клинкерования. Были предложены подходы к подготовке шихты, основанные на штамповке или различных добавках клинкерования [2].

Часто эти добавки являются побочными продуктами химической промышленности или переработанными органическими промышленными отходами. Их использование позволяет составлять коксующуюся шихту из менее дорогого угля с плохими свойствами клинкерования. Это значительно снижает себестоимость производимого кокса, не ухудшая его свойств.

Анализ в качестве потенциальных добавок клинкерования может в конечном итоге разрешить использование материалов, которые ранее считались непригодными.

Использование отходов коксохимического завода в качестве добавок клинкерования также решает проблему утилизации. Поскольку в настоящее время нет применения для обильных смолистых отходов коксовых заводов, их добавление в коксовую шихту является привлекательной возможностью [3–4].

Механизм, посредством которого такие добавки влияют на коксование, уже изучен. В [3] рассматривались следующие добавки: кислая смола из сульфатного отделения; полимеры абсорбционного масла; кислая смола из цеха ректификации бензола; и кубовые остатки из цеха ректификации бензола. Другими возможными материалами являются каменноугольная смола; каменноугольный пек; тяжелая каменноугольная смола коксования; и отработанное соляровое масло. Их влияние на качество кокса было исследовано в промышленных условиях и является положительным.Однако они ухудшают работу коксовых печей [5–6].

При очистке каменноугольной смолы и бензола получаются легкие, средние и тяжелые масла, а также антраценовое масло и пек, входящие в состав дорожной смолы. При хранении каменноугольной смолы образуются вязкие отходы – тяжелый смоляной продукт, содержащий смолу (50–80%), фенол, угольную и коксовую пыль, соединения железа и других металлов. Такие тяжелые смолы добавляют в коксовую шихту. Их смешивают и гранулируют с основными компонентами и другими видами горючих отходов [7].

Использование коксовой пыли в качестве добавки в коксовую шихту является возможным способом ее утилизации. Внесение 3% коксовой пыли практически не влияет на качество шихты и условия работы оборудования, что установлено в [8].

В качестве органических добавок могут использоваться антраценовое масло, керосин, газойль, мезогенные клинкерные добавки. Основными мезогенными добавками являются каменноугольный пек и углеводородный нефтепродукт Н–130 [9–11].

Введением органических добавок можно сместить пластичность шихты со значительным содержанием плохо спекающегося угля в сторону шихты, дающей прочный кокс [11]. Добавки целесообразно использовать в виде эмульсии или суспензии [10].

На основании имеющихся данных можно объяснить изменение термодеструкции шихты с добавками улучшением сорбционного взаимодействия связующего и наполнителя и протеканием низкотемпературной поликонденсации в сорбированной массе, приводящей к выделению летучих и образованию более высокомолекулярных продуктов. При коксовании создаются условия для глубокой поликонденсации с образованием более устойчивых углеродных систем [9].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

В работе мы изучаем влияние добавленного антрацена на поведение спекающихся компонентов в коксовой шихте (уголь марки Ж) при образовании пластического состояния, чтобы понять механизм влияния ароматических материалов на этот процесс и, следовательно, на выход и состав продуктов пиролиза.

Проведя анализ состава экстрактов нелетучих жидких продуктов термофильтрации углей марки Г и Ж по степени легкости восстановления, мы выбираем в качестве добавки антрацен, поскольку его содержание в нейтральном масле нелетучих жидких продуктов из угля марки Ж с хорошими спекающимися свойствами значительно выше, чем в угле марки Г с плохими спекающимися свойствами [12]. Кроме того, его температура кипения (340 °С) близка к температуре разложения угля. Другими словами, он может взаимодействовать с продуктами разложения органической массы угля.

Для понимания действия антрацена нам необходимо установить реакционные центры угля, участвующие в перераспределении водорода в системе при нагревании; и охарактеризовать изменение выхода и состава продуктов пиролиза, в частности, нелетучих жидких продуктов, ответственных за спекание.

Для этого уголь нагревают в центробежном поле, что обеспечивает быстрый выход продуктов пиролиза из высокотемпературной зоны и позволяет количественно оценить выход нелетучих жидких продуктов, твердого остатка над ситом и парогазовой фазы. Выход продуктов термофильтрации определяют на центрифуге Харьковского политехнического института (ГОСТ 17621–89) в условиях, описанных в [12].

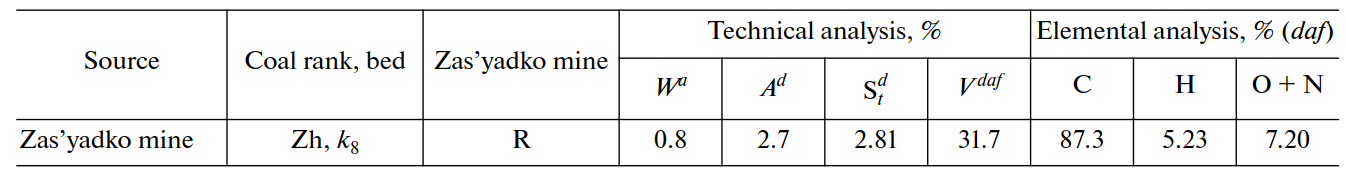

Исследование каменного угля (уголь марки Ж), который является одним из основных компонентов коксовой шихты (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристики угля

Влагу Wa, зольность Ad, выход летучих Vdaf, содержание углерода Cdaf и водорода Hdaf определяют в образцах углей и продуктах их пиролиза в соответствии с ГОСТ 33503–2015, ГОСТ Р 55561–2013, ГОСТ Р 55660–2013 и ГОСТ 2408.1–95. Содержание общей серы определяют методом Эшка в соответствии с ГОСТ 8606–2015.

В качестве добавки используют антрацен (C14H10), представляющий собой белый кристаллический порошок (температура плавления 216°С), содержащий не более 0,8% карбазола в соответствии с ТУ 6–09–2283–77.

Из нелетучих жидких продуктов термофильтрации удаляют растворимые продукты в экстракторе Греффе парами гексана. Навеску (2–4 г) выдерживают в парах растворителя в течение 8 ч. Затем колбу с экстрактом помещают в холодильную установку, большую часть гексана выпаривают, а оставшийся экстракт высушивают до постоянной массы.

После экстракции навески парами гексана получают гексановый экстракт и твердый остаток, состоящий из смеси асфальтенов, карбенов и карбоидов. После добавления 30–50 мл толуола оставляют на сутки. Затем образец пропускают через фильтр, а фильтрат перегоняют. Толуол выпаривают, а остаток, состоящий из асфальтенов, высушивают до постоянной массы в вакууме. Оставшиеся на фильтре нерастворимые в толуоле продукты высушивают.

После высушивания определяют количество карбенов и карбоидов путем взвешивания. Затем проводят структурно–групповой анализ растворимых в гексане компонентов: распределяют их по классам органических соединений (карбоновые кислоты, фенолы, органические основания, нейтральные соединения). Анализ мальтенов состоит из следующих этапов.

1. Органические основания, состоящие в основном из нелетучих жидких продуктов термической фильтрации пиридинов, хинолинов и производных пиррола, определяются путем добавления к гексановому экстракту 50 мл 10% раствора H2SO4. После отстаивания кислый слой сливают, а к остатку добавляют свежий H2SO4. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока экстракт не будет полностью промыт (четыре раза). Все кислые фракции собирают в делительную воронку. Для высвобождения свободных оснований к кислой фракции добавляют 10% раствор NaOH до появления щелочной реакции. Раствор экстрагируют толуолом, затем между жидкостями наблюдают границу. Толуольный экстракт сушат безводным Na2SO4, растворитель отгоняют, а полученные в свободном виде органические основания взвешивают.

2. Карбоновые кислоты выделяют путем добавления к гексановому экстракту 50 мл 13% раствора NaHCO3. Раствор, содержащий соли натрия, разлагают избытком 10% раствора H2SO4 до появления кислой реакции. Свободные карбоновые кислоты экстрагируют толуолом для удаления остатков влаги. К полученной смеси добавляют безводный Na2SO4. Растворитель отгоняют, а сухой остаток взвешивают. Таким образом, определяют массовое содержание свободных карбоновых кислот в нелетучих жидких продуктах угля. Карбоновые кислоты состоят преимущественно из монокарбоновых алифатических кислот нормального строения, присутствуют также фенольные кислоты и хиноны.

3. Определяют содержание фенола. Преимущественно это высокомолекулярные соединения, содержащие фенольные, хиноидные и спиртовые группы, с меньшим содержанием кетонных групп и кислорода в гетероциклах. После удаления карбоновых кислот и органических оснований оставшийся гексановый экстракт помещают в делительную воронку с 10% раствором NaOH до полного извлечения фенолов. Фенолы превращаются в феноляты и образуют щелочной слой. Для этого процедуру повторяют четыре раза. Щелочные экстракты собирают, а образовавшиеся феноляты разлагают избытком 10% раствора H2SO4. Фенолы экстрагируют толуолом. После выпаривания толуола остаток сушат до постоянного веса в вакуумной камере и взвешивают фенолы в свободном виде.

4. Оставшиеся в гексановом экстракте нейтральные соединения отделяют от растворителя перегонкой с последующей вакуумной сушкой.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

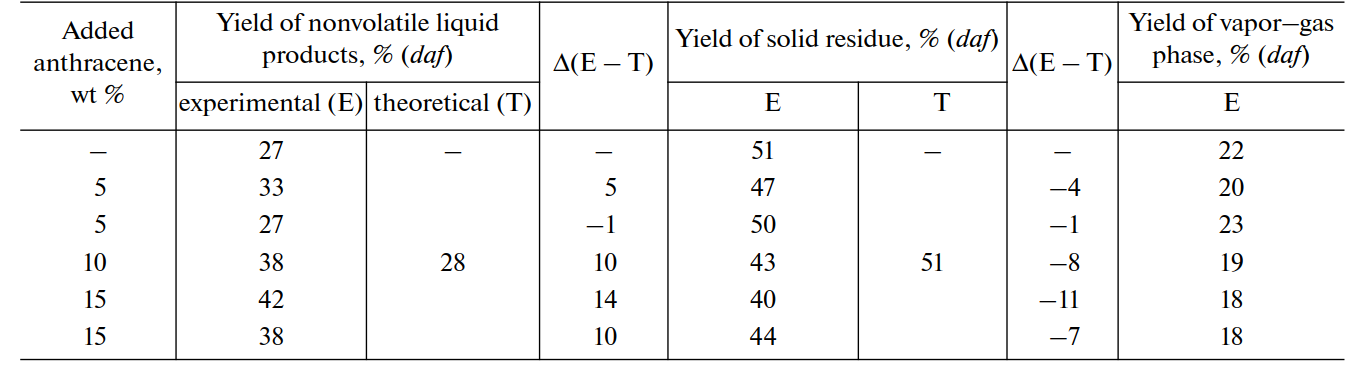

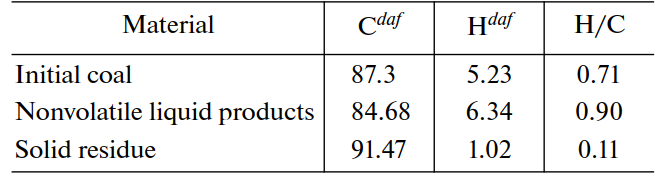

Таблица 2 иллюстрирует влияние добавки антрацена на выход нелетучих жидких продуктов: в частности, заметное увеличение выхода нелетучих жидких продуктов, ответственных за спекание; и снижение выхода твердого остатка. Перераспределение элементов между продуктами термофильтрации таково, что нелетучие жидкие продукты обогащаются водородом, а твердый остаток обогащается углеродом (таблица 3). Быстрое удаление летучих при термофильтрации снижает вероятность их перехода в твердый остаток, так как процесс конденсации короче.

Таблица 2 – Влияние добавки антрацена на выход продуктов термофильтрации из угля Ж(Р) восстановленного типа

В антрацене атомы углерода в положениях 9 и 10 обладают высокой реакционной способностью. Известно, что антраценовое масло является хорошим растворителем для ароматических соединений. Антрацен является носителем ароматических конденсированных структур, обеспечивая образование анизотропной жидкокристаллической массы. Эти свойства, по-видимому, объясняют положительное действие добавки.

Таблица 3 – Элементный состав продуктов термофильтрационного центрифугирования угля марки Ж(Р) (%)

Введение антраценового масла в коксовую шихту повышает качество кокса, что показано в [10]. Кроме того, при использовании керосина, газойля или антраценового масла поверхность угольных частиц покрывается тонкой пленкой жидкости, поверхностное натяжение которой меньше, чем у воды. В результате увеличивается плотность упаковки шихты. Этот вывод согласуется с результатами термической фильтрации.

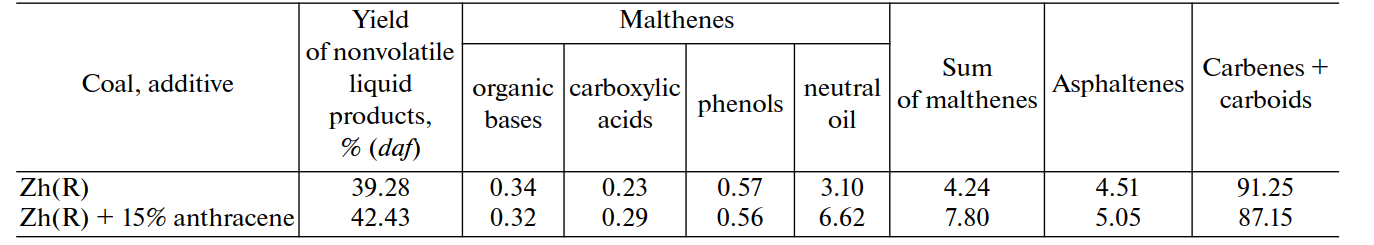

В таблице 4 представлены результаты структурно–группового анализа нелетучих жидких продуктов из данного угля. Как видим, антрацен резко увеличивает выход растворимых продуктов (мальтенов) в нелетучих жидких продуктах. Выход асфальтенов увеличивается, а доля нерастворимых карбенов и карбоидов снижается. Большое количество мальтенов и асфальтенов в экстракте нелетучих жидких продуктов при добавлении антрацена свидетельствует о том, что антрацен может успешно использоваться в шихте коксования. При добавлении антрацена в шихту содержание нейтральных соединений в нелетучих жидких продуктах из угля марки Ж выше.

Таблица 4 – Результаты структурно-группового анализа нелетучих жидких продуктов термофильтрации угля

Сравнивая состав нелетучих жидких продуктов из угля марки Ж с добавлением и без добавления антрацена, видим, что количество органических оснований, карбоновых кислот и фенолов близко. Следовательно, антрацен не влияет на реакции с кислородсодержащими соединениями. Добавление антрацена не только улучшает клинкерные свойства угля марки Ж, но и позволяет получать экстракты, обогащенные наиболее ценными нейтральными соединениями.

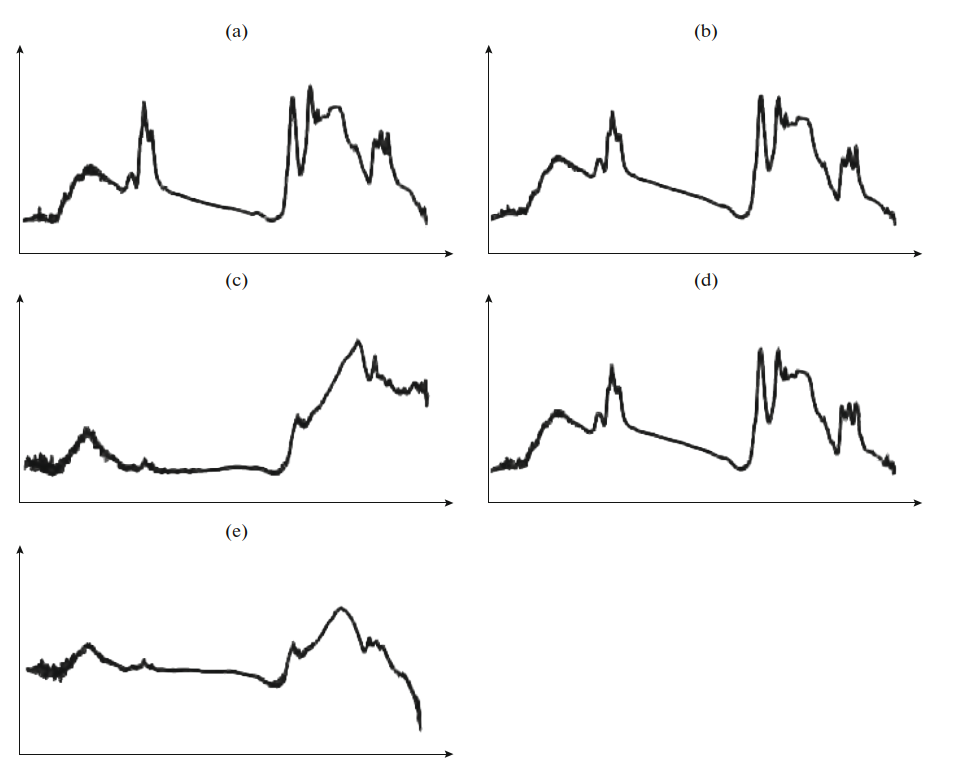

Изменение количества различных структурных групп в продуктах термофильтрации определяется методом ИК-спектроскопии [13–15]. На рисунке 1 представлены ИК-спектры угля марки Ж и продуктов его термофильтрации. Рассмотрение ИК-кривых поглощения показывает, что спектры исходного угля и нелетучих жидких продуктов имеют одинаковый вид и включают близкий набор полос. Спектры твердого остатка отличаются от остальных. Основными структурными фрагментами нелетучего остатка являются ароматические кольца (1500–1600 см–1, 700–900 см–1), сшитые сложноэфирными группами (1020 см–1), и фенолы 3475 см–1. Нелетучие жидкие продукты в основном наследуют структуру исходного угля. Преобладают парафиновые структуры (~2920 см–1, 1442–1449 см–1).

Рисунок 1 – ИК-спектры угля Ж (а), его нелетучие жидкие продукты термофильтрации без (б) и с (г) добавкой 10% антрацена и соответствующий твердый остаток без (в) и с (д) добавкой антрацена

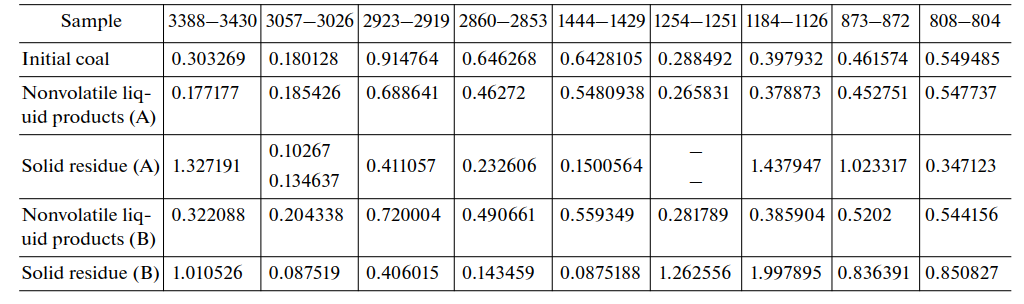

В таблице 5 приведены количественные характеристики группового состава угля и соответствующих ему нелетучих жидких продуктов и твердого остатка с добавлением (Б) и без добавления (А) 10% антрацена. Показано отношение характеристических полос поглощения к полосе при 1600 см–1.

Таблица 5 – Интенсивность характеристических полос поглощения относительно полосы

Образцы нелетучих жидких продуктов, полученных с добавлением антрацена, характеризуются практически двукратным содержанием ОН–групп (3026 см–1), высоким содержанием групп C–Har (3026 и 860 см–1) и одинаковым содержанием групп C–Hal (2920, 2855 и 1440 см–1). Доля коротких алифатических цепей (1380 см–1) ниже.

В спектрах исходного угля и нелетучих жидких продуктов присутствуют две полосы при 1200–1260 см–1 и 1000–1050 см–1, что свидетельствует об ароматичности эфиров. В спектре нелетучих жидких продуктов появляется дополнительная полоса при 1151–1155 см–1, что свидетельствует об образовании новых эфиров. Интенсивность этой полосы увеличивается при пиролизе, как установлено в [13]; ее относят к сложноэфирным структурам.

Для твердого остатка наблюдается очень интенсивная сложноэфирная полоса при 1020–1035 см–1. Полоса при 1240–1280 см–1 может быть отнесена к кислородному мостику. Сравнение относительной интенсивности полос для связей C–O показывает, что в твердом остатке максимальное содержание эфиров (1180 и 1020 см–1) и групп OH (3400–3430 см–1), участвующих в образовании ассоциатов. Широкие и взаимно перекрывающиеся полосы около 1180 см–1 также следует отнести к остаточным колебаниям в периферических кольцах растущей полиароматической системы [14].

Концентрация этих функциональных групп в исходном угле на порядок меньше, чем в твердом остатке. Поэтому при разделении продуктов термофильтрации образуются и разрушаются сложноэфирные группы. Очевидно, что в первую очередь будет разрушаться наименее прочный мостик Ar–O–CH2–Ar и образовываться более прочные структуры R–C–O–R (1260 и 1180 см–1).

Фактически, значительное увеличение концентрации групп ОН и CHal в твердом остатке (таблица 5) согласуется с этим уравнением. Образующиеся фенолы затем этерифицируются с образованием простых термически стабильных эфиров (Ar–O–Ar, Ar–O–CH3).

Оценка относительного содержания CHar по интенсивности полос поглощения при 700–900 см–1 подтверждает разрушение пространственной структуры с разрывом эфирных мостиков между ароматическими фрагментами в органической массе угля. Увеличение интенсивности полосы при 800–860 см–1 и уменьшение интенсивности полос при ~810 и 750 см–1 в твердом остатке указывают на изменение упаковки ароматических колец и образование гексагональных кольцевых структур с двумя соседними атомами водорода вместо колец, содержащих 3–4 соседних атома водорода (810 и 750 см–1). Эти структурные превращения происходят быстрее в присутствии добавленного антрацена. Разрушение мостиков приводит к образованию радикалов и их стабилизации водородом с гидратацией нелетучих жидких продуктов. Пропорции, связанные с переносом водорода, приводят к образованию жидкокристаллической мезофазы.

Таким образом, увеличение выхода нелетучих жидких продуктов обусловлено разрушением и стабилизацией промежуточных продуктов водородом. Было высказано предположение, что клинкерные добавки являются донорами водорода. Однако наши результаты показывают, что в присутствии антрацена твердые остатки являются источником водорода. В исследованиях с добавлением декациклина и коронена были сделаны аналогичные выводы: подвижная фаза переносит водород [15–16].

ВЫВОДЫ

Наши исследования позволяют оценить влияние добавленного антрацена на спекаемость каменного угля, широко используемого в коксовой шихте. В присутствии добавленного антрацена нелетучие жидкие продукты термофильтрации обогащаются асфальтенами и (в том числе нейтральным маслом).

Факторами, способствующими эффективности добавленного антрацена, являются разрушение эфирных мостиков в исходном угле, образование новых и более устойчивых эфиров, изменение упаковки ароматических колец, перераспределение водорода в системе при нагревании.

Таким образом, эти процессы приводят к образованию жидкокристаллической мезофазы.

Список использованной литературы

- Rudyka, V.I. and Malyna, V.P., Global markets and new developments in coke production: an analytical review of the Eurocoke 2015 Summit, Coke Chem., 2015, vol. 58, no. 7, pp. 245–253.

- Lesh, R., World reserves of coking coal. The technology of ramming of coal charge as a method to solve the problem, Koks Khim., 2015, no. 12, pp. 44––47.

- Syskov, K.I. and Gromova, O.B., The action mechanism of additives-wastes of coke production during sintering, Koks Khim., 1984, no. 3, pp. 18–19.

- Vasyuchkov, E.I., Muzychuk, V.D., Zhuravleva, L.A., et al., Possible use of wastes of coke production as the charge for coking, Koks Khim., 1985, no. 11, pp. 16–18.

- Mel’nichuk, A.Yu., Markitan, N.V., and Voitkovskaya, E.A., Use of coke production wastes for coking of coal, Koks Khim., 1986, no. 1, pp. 14–16.

- Naumov, L.S., Mikhno, S.I., Kulyasova, S.V., et al., Possible use of solar oil wastes in coking charge, Koks Khim., 1987, no. 10, pp. 21–23.

- Rachkov, V.R. and Yakusheva, E.A., Processing of chemical waste in coke production at OAO EVRAZ NTMK, Coke Chem., 2015, vol. 58, no. 6, pp. 224–226.

- Shved, V.S. and Berezin, A.V., Adding coal dust to coal batch, Coke Chem., 2009, vol. 52, no. 5, pp. 205–207.

- Eremin, A.Ya., Glyanchenko, V.D., Chevlytko, N.K., et al., The action mechanism of sintering organic additives, Koks Khim., 1985, no. 12, pp. 5–7.

- Ruschev, D.D., Shopov, G.K., and Petrinski, V.R., Increase of bulk density and improvement of coke quality by use of organic additives to coal charges, Koks Khim., 1988, no. 7, pp. 24–26.

- Glushchenko, I.M., Tsveniashvili, V.Zh., Ol’fert, A.I., and Naumov, L.S., Improvement of coke quality using mesogenic sintering additives in the charge, Koks Khim., 1987, no. 11, pp. 39–41.

- Butuzova, L.F., Pechen, V.A., Marinov, S., et al., Experimental substantiation of the choice of caking additives according to the data of the study fluid non–volatile products of thermal filtration, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., 2018, vol. 188, no. 1.

- Ibarra, J.V., Moliner, R., and Bonet, A.J., FT-i.r. investigation on char formation during the early stages of coal pyrolysis, Fuel, 1994, vol. 73, no. 6, pp. 918–924.

- Low, M.J.D. and Morterra, C., Infrared spectra of carbons X. The spectral profile of medium-temperature chars, in Studies in Surface Science and Catalysis, Amsterdam: Elsevier, 1989, vol. 48, pp. 601–609.

- Popov, V.K., Butakova, V.I., Posokhov, Yu.M., and Galakhov, A.V., The use of IR spectroscopy to study the structural fragment of coals associated with caking, Koks Khim., 2005, no. 2, pp. 4–7.

- Khan, M.R. and Jenkins, R.W., Swelling and plastic properties of coal devolatilized at elevated pressures of H2 and He: influence of potassium and silicon additives, Fuel, 1986, vol. 65, no. 9, pp. 1291–1299.