Реферат по теме выпускной работы

При написании данного реферата магистерская работа еще не завершена. Окончательное завершение: июнь 2025 года. Полный текст работы и материалы по теме могут быть получены у автора или его руководителя после указанной даты.

Содержание

- Введение

- 1. Актуальность темы

- 2. Цель и задачи исследования, планируемые результаты

- 3. Аналитический обзор

- 3.1 Гидрогелевые лекарственные плнеки на основе крахмала

- 3.2 Диклофенак натрия

- 4. Экспериментальная часть

- Выводы

- Список источников

Введение

В последнее время широкое распространение получили трансдермальные формы: пластыри, пластины, пленки, которые предполагают введение лекарственных препаратов в организм через кожу или слизистые оболочки [1].

Развитие биоразлагаемых гидрогелевых пленок имеет не только лечебное, но и экологическое значение.

В нашем исследовании изучалась возможность создания биоразлагаемых гидрогелевых пленок на основе природных и синтетических полимеров и использования их в качестве базы для наполнения нестероидными противовоспалительными препаратами. В качестве нестероидного противовоспалительного препарата был использован популярный препарат - диклофенак натрия.

1. Актуальность темы

Биоразлагаемые гидрогелевые пленки на основе синтетических, природных полимеров и их смесей широко используются в пищевой и фармацевтической промышленности. У них имеется ряд преимуществ перед другими лекарственными формами. В частности, гидрогелевые пленки, полученные из поливинилового спирта (ПВС) и полисахаридов, по своим характеристикам в полной мере соответствуют требованиям современной медицины. Благодаря высоким влагоудерживающим свойствам и способности быстро высвобождать активное вещество, технология является эффективной для лечения кожно-воспалительных заболеваний различной природы и раневых повреждений, и, соответственно, актуальным направлением исследований в медицинской химии[2].

Вследствие простоты применения и возможности оставаться на коже в течение определённого времени, гидрогелевые пленки обеспечивают длительное воздействие лекарственного препарата.

Благодаря, постепенному высвобождению активного вещества, достигается максимальный терапевтический эффект при минимальном риске побочного действия.

Универсальность применения. Гидрогелевые пленки могут быть использованы для лечения различных кожных заболеваний и травм, таких как ожоги, раны, ссадины, язвы и др., а также для доставки лекарственных веществ через кожу для более эффективного воздействия.

Пленки имеют длительно сохраняют свои свойства и не требуют особых условий хранения, что делает их удобными для применения как в условиях стационарного лечения, так и амбулаторно, и в домашних условиях[3].

2. Цель и задачи исследования, планируемые результаты

Целью магистерской диссертации является разработка состава и промышленной технологии производства гидрогелевой лекарственной пленки на основе крахмала.

Объектом исследования является компонентный состав и промышленное производство производства гидрогелевой лекарственной пленки на основе крахмала.

Предмет исследования – – уникальная рецептура, принципиальная и аппаратурная схемы заводского производства гидрогелевой лекарственной пленки на основе крахмала.

В связи с поставленной целью задачами исследования являются:

- Исследование существующих источников по теме работы и составление аналитического обзора.

- Изучения состава гидрогелевых лекарственных плёнок на основе крахмала.

- Разработка уникальной рецептуры гидрогелевой лекарственной пленки на основе крахмала. Изучение свойств полученных материалов.

- Разработка принципиальной технологической схемы производства гидрогелевой лекарственной пленки на основе крахмала.

- Разработка аппаратурной технологической схемы производства гидрогелевой лекарственной пленки на основе крахмала.

- Определение методов контроля производства и качества продукции.

- Экологическая безопасность окружающей среды при производстве гидрогелевой лекарственной пленки на основе крахмала.

3. Аналитический обзор

3.1 Гидрогелевые лекарственные плнеки на основе крахмала

В последние годы раневые покрытия на основе крахмала привлекли к себе значительное внимание благодаря своим биоразлагаемым и биосовместимым свойствам. Эти материалы особенно ценны в области медицины для разработки эффективных раневых повязок, которые способствуют заживлению и минимизируют воздействие на окружающую среду.

Они нашли свое признание из-за простоты употребления и высокой эффективности. Эти принципиально новые лекарственные формы обеспечивают регулируемое поступление препаратов через кожу, характеризуются универсальностью, высокой надежностью, возможностью достаточно быстро прервать действие препарата в необходимый момент[3].

В основе пленок в различных соотношениях решили использовать кукурузный крахмал, поливиниловый спирт и Na-карбоксиметилцеллюлозу (Na-КМЦ).

Крахмал – это полисахарид, накапливаемый в процессе жизнедеятельности растений в их клубнях, семенах, стеблях и листьях; и представляющий собой смесь двух полимеров – амилозы и амилопектина. В нашем составе использовался кукурузный крахмал из-за наличия хороших адсорбционных свойств, широкой доступности, отсутствия токсичности и побочного влияния на органы и системы организма[4].

Поливиниловый спирт – биосовместимый, нетоксичный и водорастворимый синтетический полимер, способный разлагаться под действием микроорганизмов. Широкое применение поливинилового спирта как основы биологически активных пленок обусловлено его способностью формировать различные типы перевязочных материалов, таких как пены, пленки, губки и волокна. Стоит отметить, что сетчатый каркас ПВС обеспечивает превосходное водопоглощение, мукоадгезию, кислородопроницаемость и прочность материалов. ПВС-гидрогели за счет системы развитых пор сорбируют раневой экссудат, стимулируют грануляцию и эпителизацию по всему объему раневой поверхности. Долговременная стабильность гидрогелей ПВС при изменениях температуры и pH вместе с их низкой токсичностью и минимальной адгезией к клеткам и белкам делают их идеальными основами для разработки носителя с замедленным высвобождением. Перед использованием или во время использования гидрогели можно насыщать лекарственными веществами; в таком случае фармацевтическая субстанция выделяется непосредственно в раневую поверхность, в течение длительного времени (до 5 дней) поддерживая терапевтическую концентрацию и стимулируя эпителизацию по всему объему (т.н. депо–эффект) [5].

Добавление ПВС в материалы на основе крахмала значительно улучшает их свойства и делает их более эффективными для применения в медицинской практике.

Лимонная кислота использована в качестве сшивающего агента, поскольку является недорогим, широко доступным и нетоксичным реагентом. Биоматериалы, в составе которых используется лимонная кислота, отличаются улучшенной гемосовместимостью, сбалансированной гидрофильностью полимерной сети, формированием дополнительных водородных связей, что позволяет обеспечивать функциональность материала.

Глицерин – пластификатор. Применяется как увлажняющий компонент, для придания пленкам эластичности и предохранения их от высыхания[6].

3.2 Диклофенак натрия

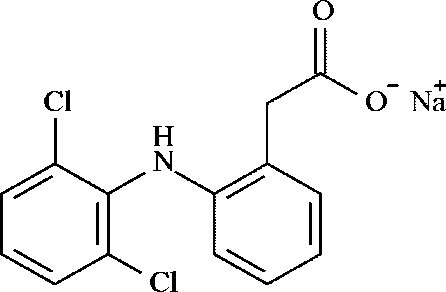

Диклофенак(2,6-дихлоранилино)фенилацетат (диклофенак натрия) — нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) из группы производных фенилуксусной кислоты. В лекарственных формах используется в виде свободной кислоты, натриевой и калиевой солей. Это белый или белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок. Растворим в метаноле, этаноле, малорастворим в воде; не растворим в хлороформе [7].

Рисунок 1 – Структурная формула диклофенака натрия

Обладает высокой активностью при симптоматическом лечении острых воспалительных заболеваний преимущественно опорно двигательного аппарата и снятии болевого синдрома[8].

В лекарственных формах встречается в виде порошков для приготовления раствора для приема внутрь; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки ретард, покрытые пленочной оболочкой суппозитории, гель, мазь, капли, ампулы, трансдермальные пластыри.

Диклофенак натрия синтезирован в 1966 году и начал использоваться в терапевтической практике в 1974 году. Уже в 1976 году были опубликованы результаты клинических исследований его применения у пациентов с ревматоидным артритом. Изначально он использовался только для лечения ревматологических заболеваний из-за выраженных противовоспалительных и обезболивающих свойств. В настоящее время область его применения значительно расширилась. Сейчас диклофенак натрия используется в хирургии, травматологии и спортивной медицине (при травмах опорно-двигательного аппарата, повреждениях мягких тканей, таких как ушибы и растяжения, а также для послеоперационного обезболивания), а также в неврологии (для лечения болей в спине, туннельных синдромов и мигрени) и даже в гинекологии 8].

ППомимо этого выявлены другие механизмы действия диклофенака. В ходе экспериментального исследования было показано, что он может значительно сдерживать миграцию лейкоцитов в очаг воспаления. Диклофенак влияет и на баланс цитокинов, снижая концентрацию интерлейкина-6 и повышая содержание интерлейкина-10. Изменение соотношения цитокинов замедляет секрецию противовоспалительных факторов. Также препараты диклофенака уменьшают выработку свободных кислородных радикалов и могут способствовать снижению активности воспалительного процесса и ограничению его повреждающего действия на ткани.

Диклофенак натрия обладает мощным анальгетическим потенциалом, не связанным с его влиянием на воспаление. Он оказывает комплексное воздействие на различные механизмы восприятия болевых ощущений, обеспечивая эффективное подавление болевого синдрома различной этиологии. После его введения в головном мозге значительно повышается концентрация метаболитов триптофана, способных уменьшать интенсивность болевых ощущений [8].

Но несмотря на высокую клиническую эффективность, огромным недостатком диклофенака, является наличие ульцерогенного эффекта, выражающегося в образовании дефектов слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта или провоцирующего рецидивы уже имеющейся язвенной болезни и представляющего серьезную угрозу для здоровья и жизни пациента.

А учитывая безрецептурный отпуск и широкое применение во многих областях медицины, возможна особая опасность побочного воздействия на основной орган выделительной системы человека - почки.

4. Экспериментальная часть

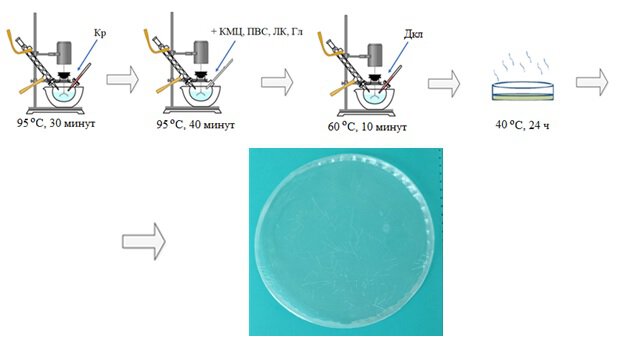

Пленки получали методом литья по общепринятой методике:

Рисунок 2 – Получение пленок методом литья

Для получения пленок предварительно рассчитывали массы глицерина, лимонной кислоты и диклофенака натрия в зависимости от общей массы полимеров – Na-КМЦ, крахмала и ПВС. Далее навеску Na-КМЦ растворяли в 50 мл воды при нагревании или оставляли для растворения на сутки. Крахмал предварительно желатинировали в дистиллированной воде при 95 °С в условиях постоянного перемешивания в течение 40 мин, после чего вносили водный раствор ПВС, глицерина, Na-КМЦ, лимонной кислоты. Перемешивание при 95 °С продолжали еще в течении 30 мин. После охлаждения полимерной смеси до 50?60 °С вносили водный раствор диклофенака натрия и дополнительно перемешивали в течение 10 мин. Для дегазации смесь оставляли на ночь. Выливали в чашки Петри (диаметр чашки 8 см, объем поливочной смеси 40 мл) и отверждали в течении 24 ч при 40 °С[9].

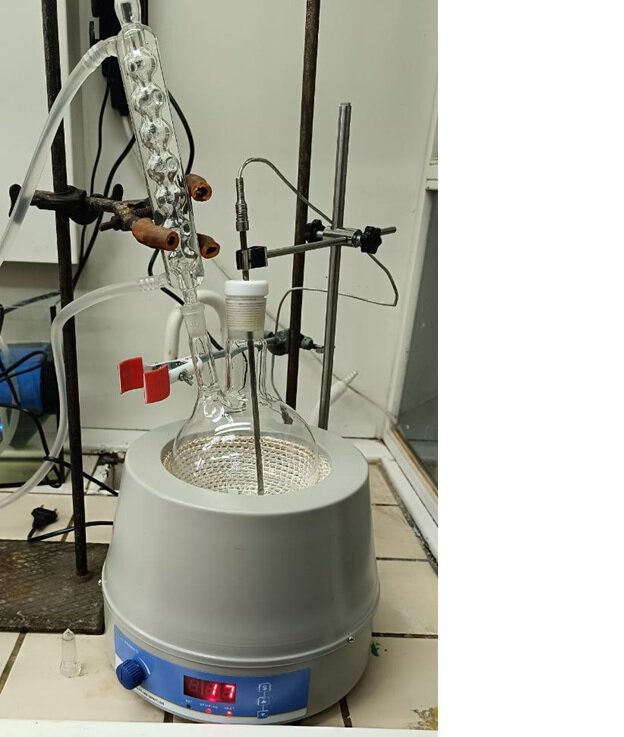

Рисунок 3 – Установка для лабораторного синтеза гидрогелевых пленок

Получали пленки с разным соотношением компонентов для выявления наиболее оптимального состава, обладающего необходимыми свойствами и внешним видом. Кроме того, применяли различные технологические операции для завершения синтеза. Так, для дегазации смесь оставляли на 1-2 часа, а затем разливали в чаши Петри.

В ходе синтеза столкнулись с проблемой дефектов внешнего вида пленки, наблюдались визуально различимые кристаллические включения диклофенака натрия. Для решения этой проблемы, использовали ультразвуковую обработку смеси в течение 5, 10 и 15 секунд. При увеличении времени такого воздействия уменьшалось содержание визуально различимых кристаллов. При обработке продолжительностью 15 секунд кристаллы диклофенака наблюдались только при большом оптическом увеличении.

Далее проводили количественное определение параметров приготовленных пленок: массовая доля геля, равновесная степень набухания в различных средах, паропроницаемость, а также изучали кинетику высвобождения диклофенака натрия.

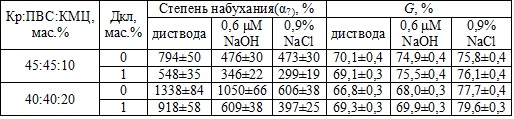

На первом этапе исследования пленки проверяли на способность поглощать воду и при этом сохранять свою целостность. Для этого изучались процессы набухания, которые принято характеризовать равновесной степенью набухания [6]. Исследования кинетики набухания проводились для пленок разных соотношений основы и количественного наполнения диклофенаком натрия в базовой основе. Модельной системой являлась основа, не содержащая лекарственного вещества.

Для пленок на основе кукурузный крахмал:ПВС равновесная степень набухания в воде не превышает 285 %, однако, пленки в процессе измерения кинетики и при внесении в состав диклофенака не сохраняют свою целостность [9].

При добавлении в состав основы Na-КМЦ происходит значительный рост равновесной степени набухания в воде до ~795 % при содержании Na-КМЦ 10 % (мас.) и 1340 % при Na-КМЦ 20 % (мас.). При наличии в составе пленки диклофенака значения снижаются примерно в 1,5 раза. Также эти величины уменьшаются и в остальных изученных средах (табл.1)

Таблица 1. Характеристики набухания пленок в различных средах [9].

По результатам исследования можно сделать выводы, что пленки всех составов являются суперабсорбентами [10], что позволяет говорить о возможности их дальнейшего использования в качестве раневых покрытий.

Выводы

В магистерской диссертации рассмотрена разработка состава и технология производства гидрогелевой лекарственной пленки на основе крахмала.

Итоги исследования:

- Выполнен аналитический обзор литературы по заданной теме. Рассмотрены гидрогелевые лекарственные пленки на основе крахмала, обсуждены особенности применения ингредиентов в составе гидрогелевых пленок.

- Изучены и подобраны составы гидрогелевых лекарственных плёнок на основе крахмала.

- Предложена промышленная технология по производству гидрогелевых лекарственных плёнок на основе крахмала.

В заключение можно отметить, что работа по изучению полученных нами гидрогелевых пленок на основе крахмала с добавлением диклофенака является весьма перспективной. И уже на промежуточном этапе можно сделать выводы, что есть огромный потенциал дальнейшего их использования в качестве раневых покрытий.

Список источников

- Взаимосвязь структуры поверхности фитопленок и их адгезивных свойств / П.Г. Мизина, В.А. Куркин, Л.В. Куравель, В.А. Быков // Фармация.-2001.-№6.- 26 – 27. с.

- Koehler, J. Hydrogel wound dressings for bioactive treatment of acute and chronic wounds / J.Koehler, F.P. Brandl, A.M. Goepferich // European Polymer Journal. – 2018. – № 100. –1-11. с.

- Полимерные материалы с лечебным действием / Б.А. Жубанов, Е.О. Батырбеков, Р.М. Искаков. – Алматы: «Комплекс», 2000. –220 с.

- Physical and chemical properties of corn, cassava, and potato starchs / A. H. D. Abdullah [et al.] // IOP Conf. Ser.: Earth and Environmental Sci. – 2018. – Vol. 160, N 1. –1-6 р.

- Synthesis of nanocomposite hydrogel based carboxymethyl starch/polyvinyl alcohol/nanosilver for biomedical materials / Ounkaew A. et al. // Carbohydr. Polym., 2020. – Vol. 248 – 116 р.

- Peppas, N.A. Drug diffusion and binding in ionizable interpenetrating networks from poly(vinyl alcohol) and poly(acrylic acid). / N.A. Peppas , S.L. Wright. – Eur J Pharm Biopharm. 1998 – 15-29 p.

- ФС.2.1.0094.18 Диклофенак натрия.

- Подобед, В.М. Диклофенак в современной противовоспалительной и анальгезирующей терапии / В.М. Подобед, А.В. Гринцевич // Вестник фармации. – 2014. – №3. –105 – 112 с.

- Малая А.Н., 1. Возможности использования биоразлагаемых гидрогелевых пленок с лекарственным веществом – наполнителем для терапии раневых поверхностей / А.Н. Малая, Л.И. Рублева, Т.И. Завязкина – Текст : непосредственный // Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов : сборник материалов Всероссийской научной конференции (с международным участие) аспирантов и обучающихся / ДонНТУ, ДонГУ. – Донецк : ФГБОУВО «ДОННТУ», 2024. – 329-332 c.

- Ahmed, А.S. Pharmacological properties of Centella asiatica hydrogel in accelerating wound healing in rabbits / Ahmed, А.S. et al. // Pharm. Dev. Technol. – 2017. – №23. – 751–760 p.