где

A – интегральный показатель водно-эрозионной опасности;

R – фактор эродирующей способности дождей;

K – фактор уязвимости почв эрозии;

L – фактор длины склона;

S – фактор крутизны склона;

C – фактор растительности и севооборота;

P – фактор эффективности противоэрозионных мероприятий.

В связи с малой площадью изучаемой территории и недостаточной для исследований в локальном масштабе густотой государственной сети гидрометеорологических наблюдений Республики Беларусь фактор эродирующей способности дождей был принят равным единице на всей территории исследования. Фактор растительности и севооборота и фактор эффективности противоэрозионных мероприятий также были приняты равными единице на исследуемой территории ввиду высокой динамичности этих параметров.

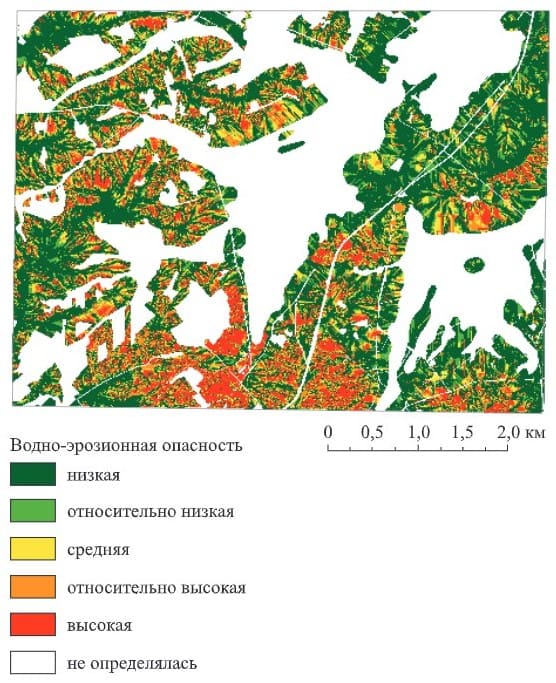

Закономерным следствием взятия в расчет меньшего количества факторов явилась качественная характеристика эрозионной опасности категориями «высокая» и «низкая», а также переходными между ними тремя категориями. Другим следствием стало рассмотрение лишь потенциальной водно-эрози- онной опасности без учета фактора растительности и севооборота и фактора эффективности противоэрозионных мероприятий.

На основе почвенной карты и ЦМР рассчитаны фактор уязвимости почв эрозии (почвенный фактор) и топографический (рельефный) фактор (последний принят как равноценная замена факторам длины и крутизны склона). С их использованием вычислен интегральный показатель водно-эрозионной опас- ности, значения которого распределены по шкале из пяти качественных оценок от низких до высоких.

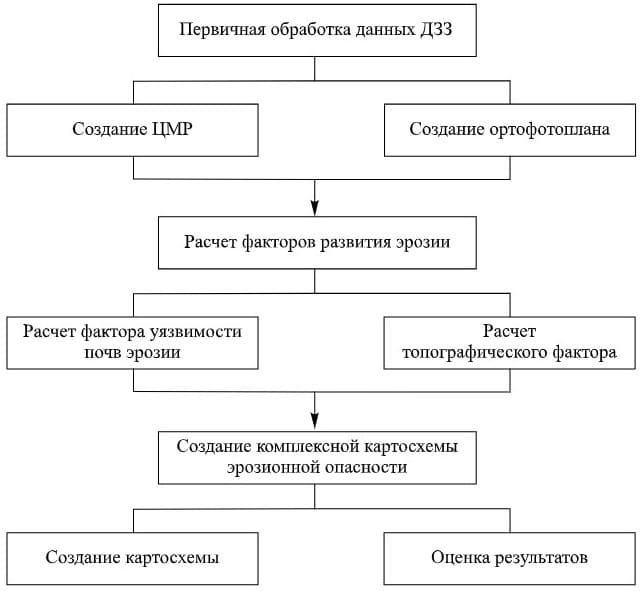

Полученные результаты подверглись экспертной оценке. В итоге были выявлены основные закономерности географического распределения значений интегрального показателя водно-эрозионной опасности. Кроме того, проведено сравнение итоговой картосхемы с ортофотопланом исследуемой территории, позволившее установить причины расхождений расчетной оценки водно-эрозионной опасности с представлением, полученным в ходе визуального анализа ортофотоплана. В общем виде разработанную методику можно отобразить блок-схемой, включающей ряд последовательных процедур (рис. 1).

Для исследования была выбрана территория, расположенная в Новогрудском районе Гродненской области к северо-востоку от Новогрудка. Общая площадь территории составляет 60 км2. Она вытянута на 10 км с севера на юг и на 6 км с запада на восток.

Аэрофотоснимки для изучения процессов водной эрозии предоставлены Белорусским предприятием сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (БелПСХАГИ). Для их получения 21 мая 2016 г. была проведена аэрофотосъемка с использованием полноформатного цифрового сенсора ADS100. При высоте полета 1250 м расстояние между точками на местности, соответствующими центрам двух соседних пикселов, составляет 10 см, что позволяет поддерживать сверхвысокое пространственное разрешение. Цифровой сенсор принимает световое излучение в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

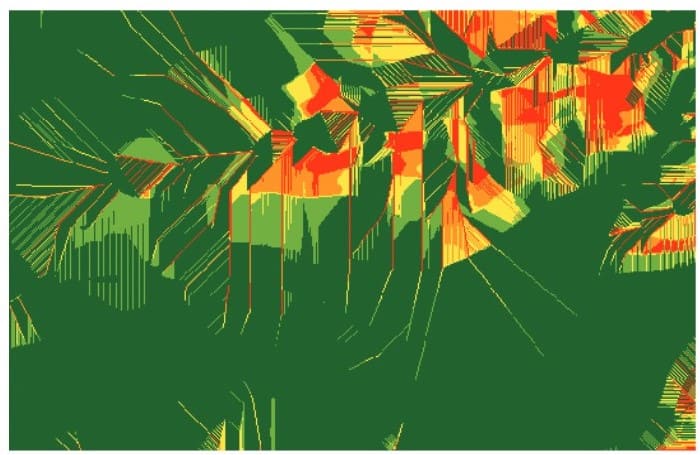

Данные, полученные в результате аэрофотосъемки, представлены в виде блока изображений. Выделена область интереса с преобладанием холмистого рельефа и, соответственно, активным развитием процессов водной эрозии. С помощью программы Leica XPro сгенерировано облако точек (DSM), которое использовалось в качестве исходных данных для построения ЦМР. Поскольку изначальные данные являлись моделью поверхности, а не рельефа, точки прошли процедуру фильтрации, таким образом, были сохранены только те точки, которые соответствуют рельефу. Далее следовал процесс построения ЦМР в виде базы данных, доступной для демонстрации и геоинформационного анализа в АркГИС. Обе операции были выполнены в программе Trimble Inpho UASМастер. Создание ортофотоплана проводилось аналогично построению облака точек также в программе Leica XPro. Пространственное разрешение полученного ортофотоплана составило менее 1 м, что от- носит его к материалам ДЗЗ со сверхвысоким пространственным разрешением и делает пригодным для использования в целях изучения эрозионных процессов (рис. 2).

К обработанным данным ДЗЗ был применен геоинформационный анализ, который включал расчет фактора уязвимости почв эрозии и топографического фактора.

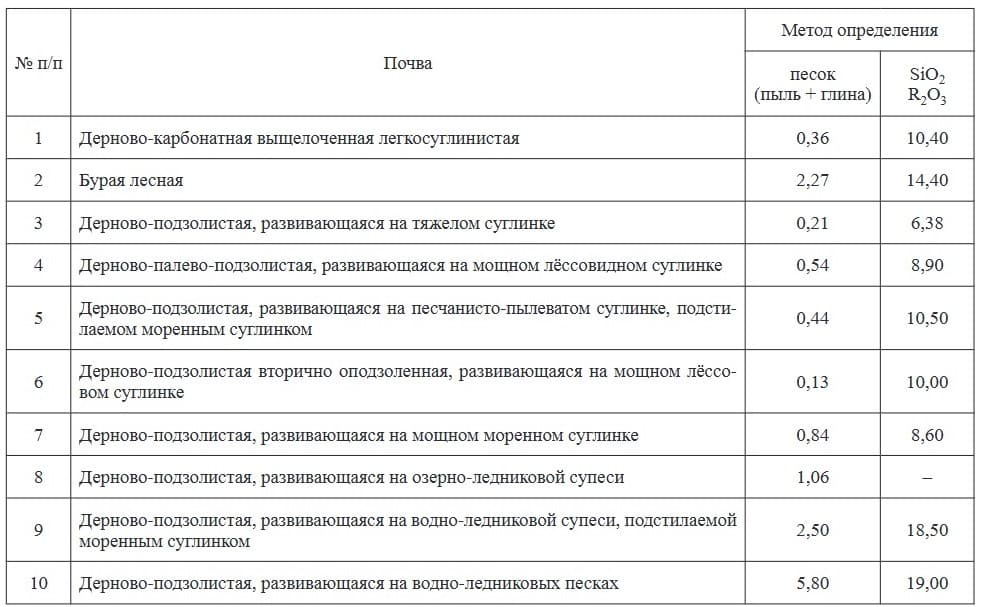

Для оценки уязвимости почв эрозии использовалась таблица коэффициентов водно-эрозионной устойчивости почв (табл. 1), предложенная Н. И. Афанасьевым [8], где в качестве количественного показателя уязвимости почв эрозии выступают значения, определенные методом «песок (пыль + глина)».

Рисунок 1 – Блок-схема основных этапов исследования

Рисунок 2 – Фрагмент ортофотоплана

Таблица 1 – Коэффициенты водно-эрозионной устойчивости почв

В качестве исходных данных использовалась почвенная карта масштаба 1 : 10 000, составленная в рамках последнего тура почвенных обследований Гродненской области. Из-за несоответствия легенды почвенной карты таблице коэффициентов на территории, занятой дерново-глееватыми, дерново-глеевыми, торфяно-глеевыми, торфяными, дегроторфяными, а также антропогенными почвами, подсчет фактора уязвимости этих почв эрозии проведен не был. Это же касается территорий, не относящихся к агроландшафтам: информация о почвах для них отсутствовала. Значения коэффициентов эрозионной устойчивости для дерново-карбонатных и дерново-подзолистых почв были приняты равными аналогичным показателям наиболее схожих им почв из табл. 1. При оценке схожести почв учитывались их тип, подтип, гранулометрический состав и генезис почвообразующих пород (приоритетность факторов соответствует порядку их перечисления).

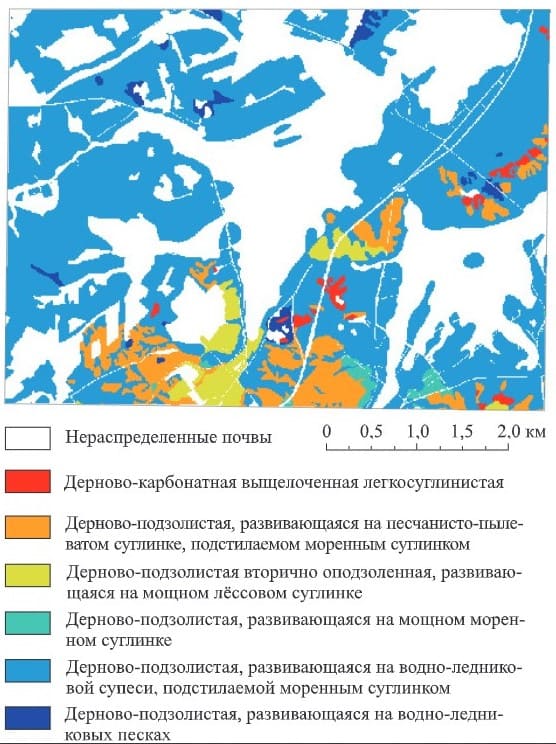

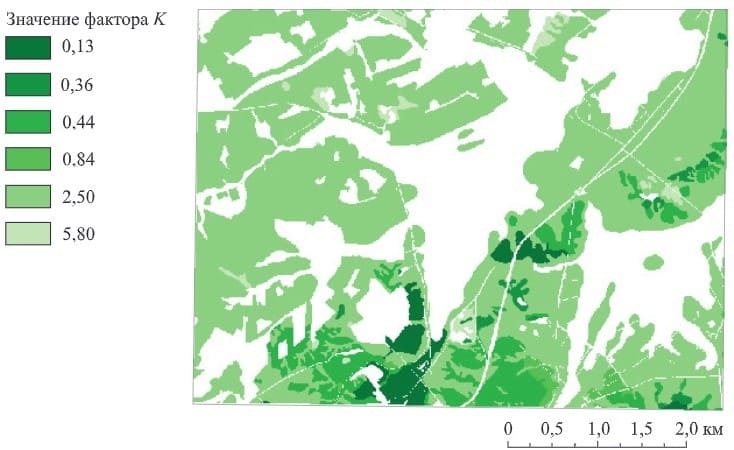

В результате по коэффициенту водно-эрозионной устойчивости почвы были разбиты на шесть групп, которые соответствуют почвам № 1, 5, 6, 7, 9 и 10 в табл. 1. Часть почв остались нераспределенны- ми (рис. 3).

Таким образом, уязвимость почв водной эрозии на большей части территории была приравнена к уязвимости дерново-подзолистой почвы, развивающейся на водно-ледниковой супеси, подстилаемой моренным суглинком, на основании гранулометрического состава и генезиса почвообразующих пород. Для дальнейшей обработки результат распределения почв был переведен в растр с использованием инструмента «полигоны в растр».

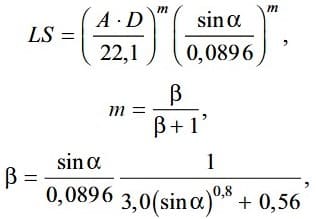

Что касается топографического фактора, то следует отметить, что расчет фактора крутизны скло- на не представляет проблем при геоинформационном анализе, тогда как вычисление фактора длины склона сопряжено с рядом трудностей. Большинство существующих подходов оперируют понятием мощности потока, заменяя расчет длины склона расчетом суммарного потока. Как правило, эти подходы объединяют факторы длины склона L и крутизны склона S в топографический фактор ЛС. В наших исследованиях для расчета топографического фактора была использована формула, описанная в работе американского ученого Д. К. Маккула с соавторами [20].

где

LS – топографический фактор;

A – растр слоя стока;

a – растр уклонов, град;

D – длина ячейки ЦМР, м;

m – функция от a;

b – функция от α.

Для расчета топографического фактора TIN-модель была преобразована в GRID-модель инструментом «ОЛОВО» в растр» при размере ячейки 1 м. В в дальнейшем полученная GRID-модель использовалась для проведения геоинформационного анализа инструментами группы «гидрология» модуля ArcGIS Пространственный аналитик.

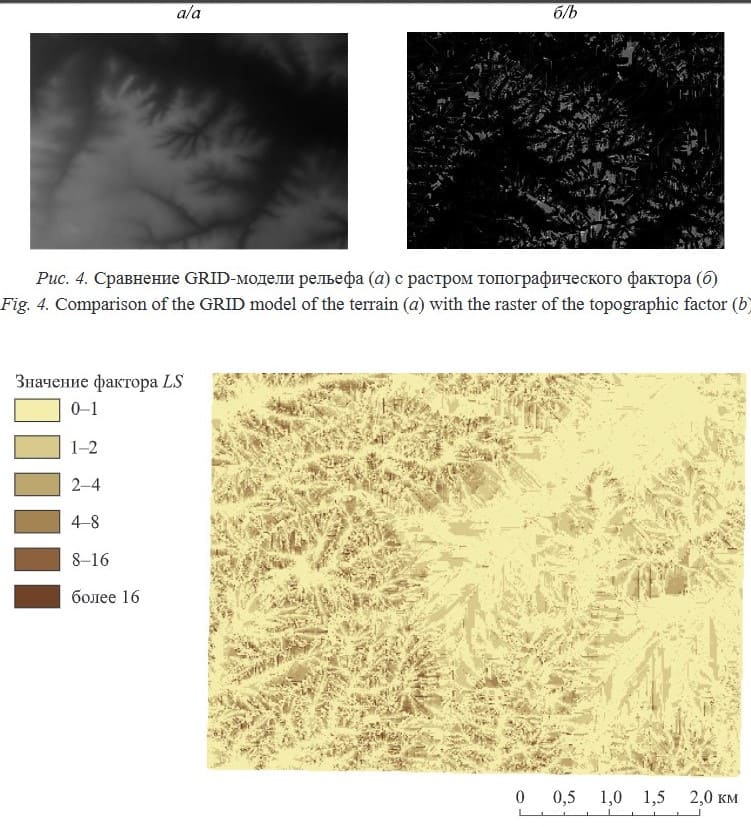

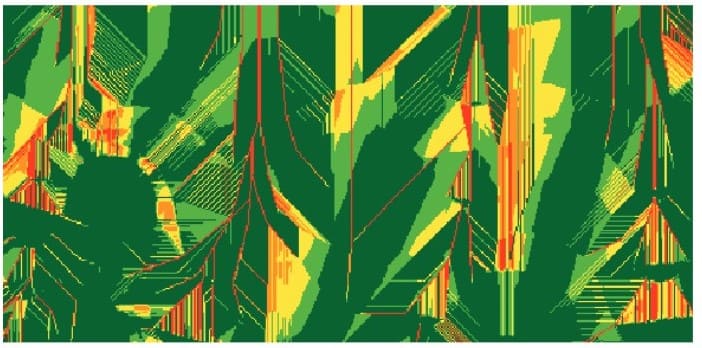

На основе растров слоя стока и уклонов создан растр топографического фактора. Для этого с использованием инструмента «калькулятор растра» были применены формулы . Полученный растр топографического фактора отражает объем потенциально смытой почвы в результате совместного действия плоскостной и линейной эрозии. Значения растра изменяются от 0 до 51 299, при этом значения выше 10–12 характерны для тальвегов оврагов, от 1–2 до 10–12 – для склонов с активным протеканием процессов плоскостной эрозии, ниже 1–2 – для слабо наклонных равнинных поверхностей (рис. 4).

Для создания комплексной картосхемы были использованы растры топографического фактора (рис. 4) и фактора уязвимости почв эрозии (рис. 5).

Рисунок 3 – Распределение почв по водно-эрозионной устойчивости (фрагмент картосхемы)

Рисунок 4 – Сравнение GRID-модели рельефа (а) с растром топографического фактора (б) и Картосхема топографического фактора (фрагмент)

Рисунок 5 – Картосхема фактора уязвимости почв эрозии (фрагмент)

Поскольку более высокое значение топографического фактора, как правило, говорит о повышенной активности процессов водной эрозии, в то время как более высокое значение фактора уязвимости почв эрозии, напротив, свидетельствует о большей сопротивляемости почв процессам водной эрозии, для подсчета интегрального показателя водно-эрозионной опасности была использована формула

где

A – интегральный показатель водно-эрозионной опасности;

LS – растр топографического фактора;

K – растр фактора уязвимости почв эрозии.

Топографический фактор взят в квадрат, поскольку представляет собой совокупность двух подфакторов – длины и крутизны склона. Для проведения подсчета использован инструмент «калькулятор растра», в результате получен растр со значениями от 0 до 376 869 504 (рис. 6).

Рисунок 6 – Комплексная картосхема эрозионной опасности (фрагмент)

Результаты и их обсуждение

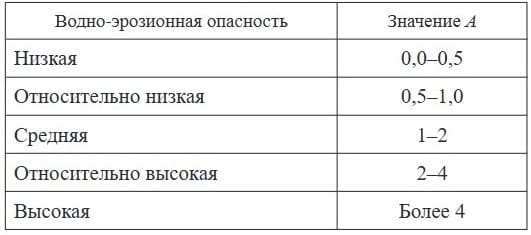

Исходя из того, что значения топографического фактора от 1–2 до 10–12 характерны для склонов с активным протеканием процессов плоскостной эрозии, а значения фактора уязвимости почв эрозии изменяются от 0,13 до 5,80, для распределения значений по качественным оценкам была выбрана шкала, представленная в табл. 2.

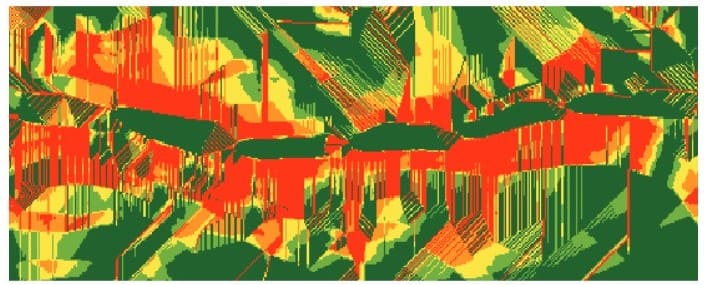

Анализ полученных результатов показал, что комплексная картосхема эрозионной опасности выявляет определенные закономерности расположения районов, наиболее подверженных водной эрозии. Прежде всего картосхема отражает общую закономерность протекания процессов водной эрозии: они активнее происходят в местах распространения сильно расчлененного рельефа (пестрый рисунок картосхемы), чем на территориях с более плоской земной поверхностью (рисунок однородного зеленого цвета). Эта закономерность отчетливо заметна при визуализации картосхемы в более крупном масштабе (рис. 7).

Таблица 2 – Шкала значений интегрального показателя

Рисунок 7 - Изображение сильно расчлененного (сверху) и слабо расчлененного (снизу) рельефа на итоговой картосхеме

Территориям с сильно расчлененным рельефом, как отмечено выше, на картосхеме характерен пестрый рисунок, а земли с высокой и низкой водно-эрозионной опасностью непосредственно соседствуют друг с другом. На формирование рисунка оказывает влияние почвенный фактор: рисунок на территориях, занятых дерново-подзолистыми суглинистыми почвами, отличается от рисунка на землях, на которых распространены дерново-подзолистые супесчаные почвы. Так, в южной части исследуемой территории, где господствуют более уязвимые для водной эрозии суглинистые почвы (см. рис. 3), преобладает высокая водно-эрозионная опасность (красный цвет, значения интегрального показателя – более 4), в то время как низкая характерна для тальвегов линейных понижений в рельефе, где почва уже смыта (зеленый цвет, значения интегрального показателя – до 0,5) (рис. 8).

Так как на большей части исследуемой территории распространены более устойчивые к водной эрозии супесчаные почвы, то и рисунок там инвертирован: высокая водно-эрозионная опасность отмечена уже для линейных понижений в рельефе и прилегающих к ним склонов (красный и оранжевый цвета) (рис. 8).

Наиболее развитым линейным формам рельефа, сформированного временными водотоками, также свойственна низкая водно-эрозионная опасность в тальвегах (зеленый цвет, значения интегрального показателя – до 0,5), высокая же водно-эрозионная опасность характерна для склонов (красный цвет, значения интегрального показателя – более 4) (рис. 8)

Рисунок 8 - Изображение участка с преобладанием суглинистых почв, суспенчатых почв и развитой линейной формы рельефа, сформированной временными водотоками

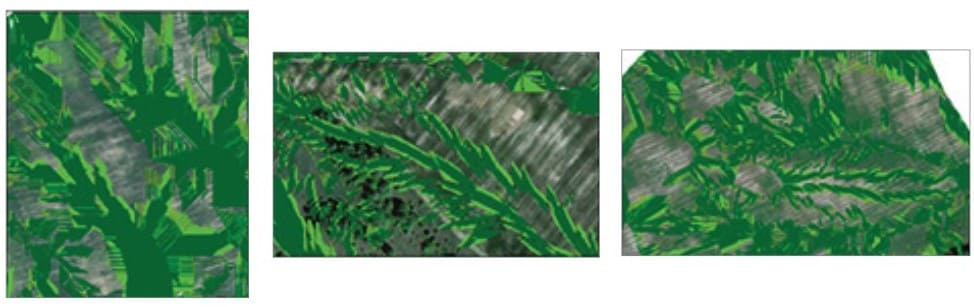

Для визуальной оценки соответствия полученных результатов реальной ситуации на местности картосхема была преобразована в маску, наложенную на ортофотоплан территории исследования. При этом участки со средней, относительно высокой и высокой эрозионной опасностью были символизированы как прозрачные (так ортофотоплан виден только через эти пробелы). Участки с низкой и относительно низкой эрозионной опасностью были изображены зеленым цветом. Такой подход позволил определить, каким территориям на ортофотоплане соответствуют участки со средней, относительно высокой и высокой эрозионной опасностью (рис. 9)

Рисунок 9 - Изображение сильно расчлененного (сверху) и слабо расчлененного (снизу) рельефа на итоговой картосхеме

Сравнительный визуальный анализ комплексной картосхемы эрозионной опасности почв исследуемой территории и изображения ортофотоплана показал, что полученные результаты расчетов не всегда полностью совпадают с реальной ситуацией, так как в ходе анализа также были выявлены участки, неверно идентифицированные как серьезно подверженные эрозионной опасности. Данный факт можно объяснить тем, что в реальности на протекание процессов водной эрозии воздействуют также факторы, не учтенные в расчетах, например распространение растительности или эффективность противоэрозионных мероприятий. Еще одной причиной расхождений полученных результатов стало несоответствие легенды почвенной карты для исследуемой территории таблице коэффициентов водно-эрозионной устойчивости почв, вызвавшее необходимость для почв, не прошедших лабораторное исследование, брать коэффициенты схожих с ними почв. Исходя из этой оценки, можно сделать вывод о том, что для дальнейшего использования предложенной методики следует учитывать большее количество факторов, а также повышать точность оценки уже существующих. В частности, более тщательное внимание должно быть уделено лабораторным исследованиям устойчивости почв к водной эрозии.

Заключение

Таким образом, выполненные исследования по изучению процессов водной эрозии с использованием материалов ДЗЗ и ГИС-технологий показали перспективность и необходимость дальнейшей работы в данном направлении. В качестве основных результатов исследования можно выделить следующие.

1. Разработана схема создания комплексной картосхемы эрозионной опасности.

2. Созданы облако точек, TIN-модель рельефа и ортофотоплан исследуемой территории на основе обработки материалов аэрофотосъемки.

3. Выполнен геоинформационный анализ данных ДЗЗ для изучения процессов водной эрозии: рассчитаны топографический фактор и фактор уязвимости почв эрозии, на основе которых составлена комплексная картосхема эрозионной опасности почв исследуемой территории.

4. Проведена экспертная оценка, выявившая причины расхождений расчетной оценки водно-эрозионной опасности с представлением, полученным в результате визуального анализа ортофотоплана. Предложено для дальнейшего использования разработанной методики учитывать большее количество факторов, а также повышать точность оценки уже существующих.

Список использованной литературы

1. Жилко ВВ, Паярскайте АИ. Водная эрозия почв в БССР. В: Медведев АГ, редактор. Эрозия почв и борьба с ней. Минск: Урожай; 1968. с. 31–37.

2. Зайко СМ, Аношко ВС, редакторы. Эволюция почв мелиорируемых территорий Белоруссии. Минск: Университетское; 1990. 287 с.

3. Яцухно ВМ, Качков ЮП, Башкинцева ОФ. Ландшафтно-эрозионное районирование территории Беларуси. Вестник Белорусского государственного университета. Серия 2. Химия. Биология. География. 1998; 3:63–68.

4. Лепешев АА, Кадацкий ВБ. Тенденция оживления эрозионной деятельности на территории Республики Беларусь. Весці БДПУ. Серыя 3. Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія. 2007; 1:59–62.

5. Черныш АФ, Устинова АМ, Цырибко ВБ, Червань АН, Касьяненко ИИ. Деградация почв сельскохозяйственных земель Беларуси: виды и количественная оценка. Почвоведение и агрохимия. 2016; 2:7–18.

6. Черныш АФ, Радюк АЭ, Касьянчик СА. Оценка экологической сбалансированности структуры земельного фонда в эрозионных и заболоченных агроландшафтах центральной почвенно-экологической провинции Беларуси. Почвоведение и агрохимия. 2009; 1:7–14.

7. Романенко ВС, Курлович ДМ. Особенности проявления опасных геоморфологических процессов на территории Бела- руси. В: Пирожник ИИ, Клебанович НВ, Аношко ВС, Чертко НК, Мурашко ЛИ, Ковальчик НВ и др., редакторы. Структура и морфогенез почвенного покрова в условиях антропогенного воздействия. Материалы Международной научно-практиче- ской конференции; 17–20 сентября 2013 г.; Минск, Беларусь. Минск: Издательский центр БГУ; 2013. с. 138–141.

8. Афанасьев НИ, Юхновец АВ. Коэффициенты устойчивости почв Беларуси к водной эрозии. Почвоведение и агрохи- мия. 2010; 2:49–54.

9. Козлов ЕА, Генин ВА, Курлович ДМ. Использование ГИС-технологий для оценки активности эрозии и денудации рельефа в пределах учебной географической станции БГУ «Западная Березина». Земля Беларуси. 2015; 4:41–44.

10. Мунтян АН. Оценка антропогенной деградации почв под влиянием эрозионных процессов с использованием геоин- формационных систем и методов дистанционного зондирования Земли (на примере левобережья Днестра). Научные ведомо- сти Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки. 2016; 35(11):129–138.

11. Казанцев ИВ, Ибрагимова СА. Теоретические основы оценки эрозионной опасности почв в агроландшафтах. Самар- ский научный вестник. 2013; 3:48–50.

12. Буряк ЖА. Совершенствование подходов к оценке эрозионной опасности агроландшафтов с использованием ГИС- технологий. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки. 2014; 29(23):140–146.

13. Чаттерджи С, Кришна AP, Шарма AP. Геопространственная оценка уязвимости почв к эрозии на уровне водосборных бассейнов на отдельных участках бассейна реки Верхняя Субарнарекха, Джаркханд, Индия. Науки об окружающей среде и Земле. 2014; 71(1):357–374. DOI: 10.1007/s12665- 013-2439-3.

14. Лу Д, Ли G, Вальядарес GS, Батистелла М. Картирование риска эрозии почв в Рондонии, Бразильская Амазония: с помощью RUSLE, дистанционно зондирование и ГИС. Деградация земель & Разработка. 2004; 15(5):499–512. DOI: 10.1002/ldr.634.

15. Молодой РА, Онстад CA, Bosch ДД, Андерсон WP. AGNPS, модель загрязнения от неточечных источников в сельском хозяйстве: Анализ водосборного бассейна- Инструмент SIS. Вашингтон: Министерство сельского хозяйства США. 1987. 80 стр. (Отчет об исследованиях в области охраны природы; Нет. 35).

16. Благоприятствовать GR, Переулок ЖЖ. Требования пользователя: USDA, проект прогнозирования водной эрозии (WEPP). Западный Лафайет: USDA-ARS Natio- Научно-исследовательская лаборатория эрозии почвы; 1987. 43 p. (Отчет NSERL; Нет. 1).

17. Вишмайер В.Х., Смит ДД. Прогнозирование потерь от эрозии осадков: a Руководство по планированию охраны природы. Вашингтон: Соединенные Штаты Америки Департамент сельского хозяйства; 1978. 58 стр. (Справочник по сельскому хозяйству; Нет. 537).

18. Ренард К.Г., Фостер GR, Weesies GA, Porter Дж. RUSLE: пересмотренное универсальное уравнение потерь почвы. Журнал «Почва и вода»- сервировка. 1991; 46(1):30–33.

19. Горбачёва ЕН. Применение универсального уравнения потерь почвы от эрозии (RUSLE) при оценке интенсивности водно-эрозионных процессов на основе ГИС. Почвоведение и агрохимия. 2011; 2:42–51.

20. Маккул ДК, Фостер GR, Mutchler К.К., Мейер LD. Пересмотренный коэффициент длины склона для универсального уравнения потерь грунта. Операций ASAE. 1989; 32(5):1571–1576. DOI: 10.13031/2013.31192