ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Kacem Makram

"Исследование разработие МПС для определение параметров электрокардиограмм"

Специальность:

“Электронные системы" - 7.090803

Автореферат магистерской выпускной работы

Руководитель:

доц. Сенько Виктор Федорович

Д о н е ц к – 2003

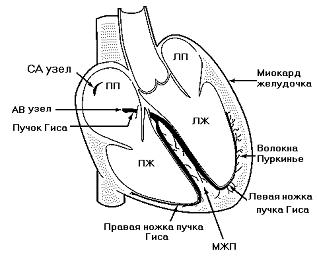

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 2.1 Описание ЭКГ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА - ОТРАЖЕНИЕ РАБОТЫ СЕРДЦА Что же врач видит на ЭКГ? Каждая клетка миокарда представляет собой маленький электрический генератор, который разряжается и заряжается при прохождении волны возбуждения. ЭКГ является отражением суммарной работы этих генераторов и показывает процессы распространения электрического импульса в сердце. В норме электрические импульсы автоматически генерируются в небольшой группе

Рисунок 1 - Строение сердца.

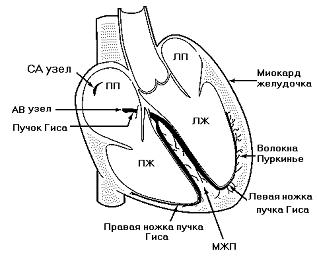

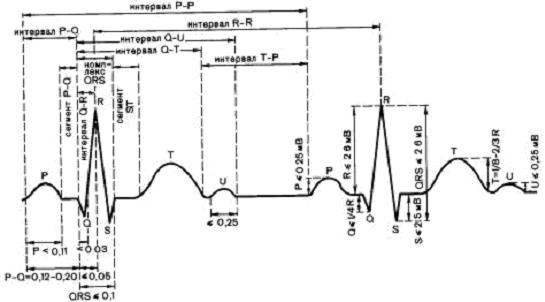

группе клеток, расположенных в предсердиях и называемых синоатриальным узлом (рис. 1). Поэтому нормальный ритм сердца называется синусовым. Когда электрический импульс, возникая в синусовом узле, проходит по предсердиям на электрокардиограмме появляется зубец P (см. рис. 2). Дальше импульс через атриовентрикулярный (АВ) узел распространяется на желудочки по пучку Гиса. Клетки АВ-узла обладают более медленной скоростью проведения и поэтому между зубцом P и комплексом, отражающим возбуждение желудочков, имеется промежуток. Расстояние от начала зубца Р до начала зубца Q называется интервал PQ. Он отражает проведение между предсердиями и желудочками и в норме составляет 0,12-0,20 сек. Потом электрический импульс распространяется по проводящей системе сердца, состоящей из правой и левой ножек пучка Гиса и волокон Пуркинье, на ткани правого и левого желудочка. На ЭКГ это отражается несколькими отрицательными и положительными зубцами, которые называются комплексом QRS. В норме длительность его составляет до 0, 09 сек. Далее кривая вновь становится ровной, или как говорят врачи, находится на изолинии. Затем в сердце происходит процесс восстановления исходной электрической активности, называемый реполяризацией, что находит отражение на ЭКГ в виде зубца Т и иногда следующего за ним небольшого зубца U. Расстояние от начала зубца Q до конца зубца Т называется интервалом QT

Рисунок 2 -Элементы ЭКГ и их обозначения.

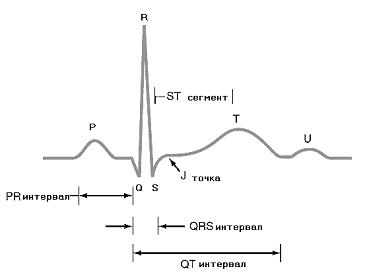

ЭКГ-отведения представляют собой способ выявления разности потенциалов сердечного диполя между электродами, наложенными на различные участки тела. При помощи отведений записывают разницу биопотенциалов сердца с поверхности тела в виде ЭКГ.

Рисунок 3 -Отведения ЭКГ

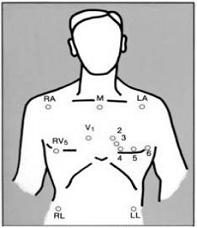

СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В КЛИНИКЕ Одной из актуальных проблем современной кардиологии остается получение максимально полной информации об электрическом потенциале сердца, на основании которой можно было бы расширить диагностику патологических состояний миокарда, его электрофизиологических свойств. Широкое развитие компьютерных технологий, современных методов цифровой обработки данных и существующие клинические задачи обусловили разработку и широкое использование в повседневной практике компьютерных электрокардиографических систем. Реализация новых технологий потребовала резкого качественного усовершенствования этапов сбора и обработки информации, которые включали: переход от формализованной логики врача к статистическим правилам классификации, от 12 стандартных отведений к синхронным множественным отведениям, от кривых временного измерения электрического потенциала к образной визуализации его физиологически осмысленных параметров, распределенных на соответствующих анатомических поверхностях; разработку новых методов обработки ЭКГ-сигнала, позволяющих получать качественно иную информацию, не доступную при традиционном, визуальном анализе ЭКГ. Классический электрокардиографический метод с различными вариантами отведений и интерпретацией результатов (диагностикой), базирующейся на принципах врачебной логики и даваемой врачом или с помощью ЭВМ, принято относить к ЭКГ-системам 1-го и 2-го поколения. Для обозначения новых диагностических систем, базирующихся на новых методах сбора, обработки и изображения ЭКГ-сигнала, используется понятие электрокардиографии 3-го и 4-го поколения. Эти современные ЭКГ-системы являются отражением достигнутых больших успехов методов математического описания и обработки измеренных данных с использованием в анализе более сложных и содержательных характеристик и параметров, новым графическим представлением полученных результатов. Среди них в первую очередь необходимо выделить электрокардиографическое картирование и электрокардиографию высокого разрешения (ЭКГ ВР). В настоящее время основными направлениями повышения эффективности электрокардиографического метода диагностики являются: 1. переход от общепринятого (стандартного) электрокардиографического измерения к более полному, или топографическому, способу измерения электрического потенциала сердца с использованием синхронных и множественных отведений; 2. осуществление анализа и интерпретации измеренных данных на основе достижений электрофизиологии и биофизики сердца; 3. совместный анализ различных физиологических параметров дающих информацию о состоянии сердца - показателей системной и внутриполостной гемодинамики, эхокардиограммы, сцинтиграфии, ядерно-магнитной томографии и т.д., с учетом внутренней взаимосвязи этих разнородных данных при их интерпретации; 4. образное представление данных и активное участие врача-кардиолога в их оценке на основе эвристического подхода и интуитивной модели. На сегодняшний день развитие новых методов оценки функций сердца, связанных с его электрической активностью, достигло уровня широкого проникновения в клинику и, что не менее важно, стало использоваться в исследованиях действия различных фармакологических средств, прежде всего в оценке их противоаритмических и аритмогенных свойств. Наиболее существенное повышение точности оценки состояния сердца обеспечивает электрокардиографическое картирование, предполагающее определение электрического потенциала на всей поверхности тела путем синхронной регистрации сигналов множественных отведений, распределенных на этой поверхности. При ЭКГ-картировании объем исходной информации об электрическом поле сердца существенно больше, чем при использовании общепринятых электрокардиографических методов, причем открываются возможности более подробного и глубокого анализа измеренных данных. Поэтому ЭКГ-картирование может обеспечить более высокую точность диагностики. В компьютерных электрокардиографических системах 3-го поколения интерпретация данных осуществляется с использованием методов, которые в значительной степени основаны на эмпирических наблюдениях, хотя в них пространственная форма электрического поля сердца нередко трактуется с позиций электродинамики. В перспективных компьютерных электрокардиографических системах 4-го поколения реализуется более строго биофизически обоснованный подход к параметризации кардиоэлектрического потенциала, требующий специального преобразования измеренных сигналов отведений на основе дополнительных сведений о физической структуре сердца и тела. Такое преобразование связано с более или менее глубоким погружением в область биофизики и электрофизиологии сердца. Здесь ключевую роль играют методы обработки данных на основе математических моделей, соответствующих электродинамической системе "электрический генератор сердца - объемный проводник тела". Решается так называемая обратная электродинамическая задача, которая в обобщенном понимании заключается в оценке характеристик электрического процесса в сердце по распределению электрического потенциала, порождаемого генераторами сердца на поверхности тела. Проведенные экспериментальные исследования и использование их результатов в клинических наблюдениях показали, что ЭКГ-картирование действительно превосходит общепринятую электрокардиографию по точности диагностики повторных инфарктов миокарда и инфарктов миокарда задней локализации, поражения миокарда при тестах с физической нагрузкой, при выявлении дополнительных предсердно-желудочковых проводящих путей и внутрижелудочковых блокад, желудочковых гипертрофий и других. В клинике все это позволяет не только уточнить диагноз, но и использовать метод в оценке действия различных фармакологических препаратов. Как следует из данных литературы, метод ЭКГ ВР и, в первую очередь, метод Симсона с анализом ППЖ может быть использован в комплексном анализе аритмогенного и проаритмогенного действия антиаритмических препаратов. Согласно существующей в настоящее время точке зрения, метод должен быть использован в качестве стандартной процедуры обследования при решении вопроса о назначении и/или отмене антиаритмической терапии, скрининге больных перенесших инфаркт миокарда и синкопальные состояния, при желудочковой экстрасистолии, имплантации дефибриллятора, операциях на сердце, перед проведением электрофизиологического тестирования. Важно подчеркнуть, что в настоящее время большая часть исследователей придерживается точки зрения, согласно которой электрическая нестабильность сердца (ЭНС) рассматривается как состояние имеющее многофакторную природу. Соответственно, для надежного ее прогноза необходим комплексный анализ всех возможных причин и пусковых факторов (триггерных и модулирующих), в том числе баланса вегетативной регуляции (анализ R-R распределения), характера эктопии при суточном мониторировании, а также флюктуации и дисперсии Q-T интервала и параметров ЭКГ ВР. Современные электрокардиографические системы обладают широкими диагностическими возможностями, поэтому важно знать и использовать их, несомненно, высокий исследовательский потенциал в широкой клинической практике. Бурное развитие кардиологии за последние 2-3 десятилетия во многом обусловлено разработкой и широким внедрением в клиническую практику новых, в том числе и электрокардиографических (ЭКГ), методов исследования. На основании ЭКГ исследований можно судить об изменении во времени величины и направления электродвижущей силы возбужденных участков сердца, подтверждать или устанавливать медицинские диагнозы. На сегодняшний день из наиболее диагностически значимых неинвазивных ЭКГ методов можно выделить следующие: Анализ стандартной 12-ти канальной электрокардиограммы. Повсеместно распространенное исследование, имеющее давние традиции. Распространенность объясняется относительно невысокими запросами к регистрирующей аппаратуре и возможностью постановки диагнозов по внешнему виду графика и небольшому количеству измерений на нем. При кажущейся простоте анализа именно автоматизированная "расшифровка" 12-ти канальной ЭКГ представляет большие затруднения из-за проблем в формализации рассуждения кардиолога при постановке диагноза. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР). Метод основан на выделении из ЭКГ сердечного ритма (R-R интервалов) и последующего его анализа во временной и частотной областях. Практически невозможен без применения цифровых вычислителей. В 1996 году опубликованы рекомендации по ВСР Европейским обществом кардиологии (European Society of Cardiology) и Североамериканским обществом кардиостимуляции и электрофизиологии (North American Society of Pacing and Electrophysiology). ЭКГ высокого разрешения. При регистрации используется одна из ортогональных схем отведений. Метод основан на цифровом усреднении ЭКГ сигнала. В результате получается один сердечный цикл с высоким отношением сигнал-шум. Проводя дальнейшую частотную фильтрацию и нормализацию получают кривую пригодную для количественного анализа на предмет наличия в сердце зон повреждения по методу Симсона (Simpson). Альтернативный метод с более высокой чувствительностью - преобразование сигнала для анализа в частотно-временной области, например, на основе волнового преобразования (Wavelet transformation). Последнее также применяется при анализе ВСР. Методы реализуемы только на цифровых электрокардиографах. Существуют рекомендации Американской Сердечной Ассоциации (American Heart Association) по применению метода. ЭКГ картирование. Синхронная многоканальная регистрация сердечных потенциалов. Визуализация карты распределения потенциалов по поверхности грудной клетки (поверхностное картирование). При решении обратной задачи (сердце - как электрический генератор, тело - как объемный проводник) возможно построение карты распределения потенциалов непосредственно по поверхности сердца (эпикардиальное картирование). Естественно в последнем случае диагностика более точна. Так при использовании дипольных моделей электрической активности сердечной ткани можно локализовать источники возбуждения в каждый момент времени. Практическое использование метода возможно только при применении компьютеров. Суточное мониторирование электрокардиограммы (Холтеровское мониторирование). Длительная (24-48 часов) регистрация на носимый накопитель 2-3 отведений ЭКГ с последующим анализом на центральной станции. В современных системах в роли последней практически повсеместно используется персональный компьютер. Обработка записи сводится к выявлению и классификации эктопических ритмов и комплексов, анализу ВСР, а также для анализа динамики изменений интервалов QT и ST. В наиболее совершенных системах имеются функции для ЭКГ ВР. 2.2 Требование по точности определение параметров Компоненты ЭКГ и их нормальные величины приведены на рис.4 расшифровку ЭКГ обычно производят в следующей последовательности: I. Анализ сердечного ритма и проводимости 1)оценка регулярности сердечных сокращений, 2) подсчет числа сердечных сокращении, 3) определение источника возбуждения, 4) оценка функции проводимости II. Определение поворотов сердца вокруг переднезадней продольной и поперечной осей 1) определение положения электрической оси сердца во фронтальной плоскости, 2) определение поворотов сердца вокруг продольной оси, 3) определение поворотов сердца вокруг поперечной оси III Анализ предсердного зубца Р IV Анализ желудочкового комплекса QRST 1) анализ комплекса QRS, 2) анализ сегмента RSТ, 3) анализ зубца Т, 4) анализ интервала Q Т V. Электрокардиографическое заключение. В заключении указывается: 1) Источник ритма сердца 2) регулярность ритма 3) ЧСС 4) положение электрической оси сердца 5) наличие ЭКГ синдромов

Рисунок 4 - Компоненты ЭКГ и их нормальные величины

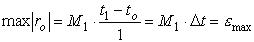

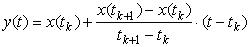

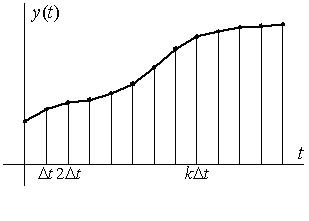

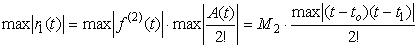

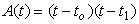

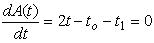

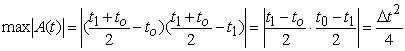

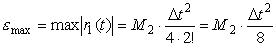

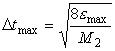

2.3 Определение интервала дискретизации ЭКГ

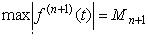

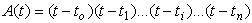

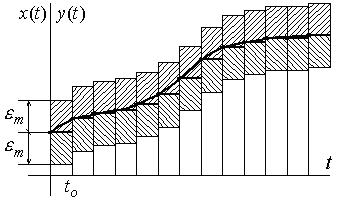

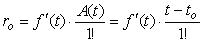

Выбор шага дискретизации по критерию наибольшего отклонения.

- задача восстановления функции по дискретным отклонениям рассматривается как задача выбора аппроксимирующей функции в некотором смысле наиболее приближающей к

в некотором смысле наиболее приближающей к

;

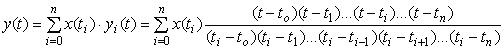

- решение может быть найдено с помощью формулы Лагранжа:

;

- решение может быть найдено с помощью формулы Лагранжа: ;

;

производной в диапазоне

производной в диапазоне

.

.

;

- интервал изменения аппроксимирующего полинома:

;

- интервал изменения аппроксимирующего полинома:

Первая степень воспроизведения многочлена.

Первая степень воспроизведения многочлена.

;

;

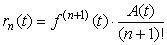

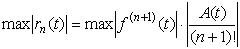

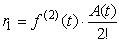

- остаточный член

- остаточный член

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

1. Витрук С.К. - "Пособие по функциональным методам исследования сердечно-сосудистой системы", 1990. - 224с. 2. Дощицин В. Л. - "Практическая электрокардиография", 1987. - 336 с. 3. Дехтярь Г. Я. - "Электрокардиографическая диагностика", 1972. - 416 с. 4. "Большая медицинская энциклопедия" под редакцией Б.В. Петровский, том 8 (евгеника заболевания), изд-е 3, издательство "Советская энциклопедия", Москва, 1978 г.Вверх