Аннотация

Традиционный музей - это место, которое позволяет людям посещать экспонаты и восхищаться ими в приятной обстановке. Однако существует множество характеристик этого вида, которые ограничивают работу музеев. Мы рассмотрим некоторые из этих характеристик и обсудим вытекающие из них недостатки.

Во-первых, предполагается, что выставленные экспонаты являются реальными. Например, демонстрируется настоящая амфора, а не ее фотография или какое-либо другое факсимильное изображение. У этой практики много недостатков: некоторые артефакты слишком велики или могут быть неполными, что затрудняет их демонстрацию; необходимо принимать серьезные меры для обеспечения сохранности артефактов; и дисплеи нуждаются в условиях окружающей среды, которые сохраняют артефакты и делают их просмотр комфортным для людей.

Во-вторых, обстановка для показа артефактов является реальной. То есть здание специально используется для их показа. Такая обстановка очень дорога как при строительстве, так и при эксплуатации. По мере увеличения количества артефактов, как новых, так и старых, музеи сталкиваются с трудностями в обеспечении их сохранности, не говоря уже об их экспонировании. В результате у большого количества артефактов мало шансов когда-либо быть

В-третьих, люди должны находиться в непосредственной близости от артефактов. Это означает, что людям приходится путешествовать, чтобы добраться до музея, а затем перемещаться внутри, чтобы увидеть артефакты. Хотя это поощряет туризм, в целом остается спорным, является ли это наилучшим подходом. Люди редко видят артефакты там, где они были найдены, а вместо этого там, где они могут быть сосредоточены по историческим или финансовым причинам: артефакты в конечном итоге выставляются там, где находятся люди, а не в их естественной среде обитания. Кроме того, перемещение артефактов опасно и дорого.

В-четвертых, артефакты обычно пассивны. Люди могут их видеть, но не могут "играть" с ними. Для старших поколений это нормально, поскольку они привыкли видеть, но не трогать. Для молодых поколений это недостаточно захватывающе. Они хотят непосредственно исследовать различные возможности и увидеть результаты, но мы, конечно, не можем позволить детям играть с настоящими амфорами, разбивать их и собирать заново.

In the end one wonders what is the actual purpose of the museum. It is not simply to display. Instead the goal is to create an impression on people and to make them imagine. The question remains whether displaying real artifacts in real settings for people to pass by and passively look at is the only or the best way to achieve such goal. Many changes already present in museums point to the contrary.

Ослабление ограничений

Первое ограничение, касающееся реальных артефактов, строго не соблюдается. Фотографии, слайды и книги некоторое время использовались для создания впечатлений, которые обычно приберегаются для посещения музеев. В последнее время аналогичную роль играют документальные фильмы и видеозаписи. Экстраполируя эту тенденцию приводит к мультимедийным представлениям артефактов, хранящихся в базе данных, доступной с помощью компьютерных программ. Таким образом, музеям приходится иметь дело не только со своими артефактами, но и со всеми мультимедийными представлениями артефактов (как своих, так и других), которые имеют отношение к их теме.

Становится возможным также ослабить второе ограничение, связанное с реальной настройкой. Мы можем показывать мультимедийные представления артефактов (давайте назовем их виртуальными, в отличие от реальных артефактов) в реальных настройках или виртуальных настройках. Виртуальная настройка - это компьютерная модель настройки. Модель может быть основана на реальной обстановке или быть полностью воображаемой.

Третье ограничение, связанное с близостью людей к артефактам, также может быть снято. Документальные фильмы приучили людей посещать экскурсии по музеям, не заходя туда. Имитированные экскурсии еще лучше. Они создают впечатление активного участия в экскурсии, а не просмотра готовой презентации. Живое видео и возможность распространения через сети с высокой пропускной способностью могут сделать такие туры еще более захватывающими,

Наконец, научные музеи с некоторых пор приняли идею активных экспозиций в противовес пассивным. Разработка активных экспозиций часто обходится дорого и отнимает много времени, когда мы имеем дело с реальными артефактами. С виртуальными артефактами в виртуальных условиях возможности огромны. Каждый артефакт может быть представлен программной конструкцией, которой можно манипулировать многими способами.

Что мы предлагаем, так это ослабить все ограничения сразу. Таким образом, музей будет иметь дело с виртуальными артефактами в виртуальной среде, доступной из телекоммуникационной сети на основе участия . Такой музей - это услуга, а не местоположение. Его может вообще не существовать, кроме как в виде фрагментов данных. Вот почему мы называем его виртуальным музеем. В следующих разделах мы обсудим доступные технологии, которые могут сделать такие виртуальные музеи реалистичными (sic!)

Технологии

Последние технологические разработки и развитие более ранних технологий создают необходимый контекст для создания виртуальных музеев. Эти технологии (см. [9] для удобочитаемого описания многих из нижеприведенных) включают:

- Сети с высокой пропускной способностью. Текущие коммерчески доступные локальные сети обычно имеют полосу пропускания от 1 до 10 миллионов бит/с. Исследовательские прототипы достигли значительно более высоких скоростей передачи данных, и сети в гигабитном диапазоне вскоре могут стать широко доступными [7]. В сочетании с новыми методами сжатия данных такие сети будут поддерживать большое количество цифровых видео- и аудиоканалов высокого качества. Это позволяет создавать, например, видеосерверы, т.е. видеохранилища, к которым можно подключиться по сети и которые могут отправлять видеоинформацию по сети в режиме реального времени.

- Мультимедийные рабочие станции. Продолжающийся прогресс в области HDTV (телевидение высокой четкости), CD-I (интерактивный компакт-диск ) и DVI (интерактивное цифровое видео) стимулирует развитие мультимедийных рабочих станций [8]. Эти машины позволяют приложениям манипулировать информацией в режиме реального времени и представлять ее (включая аудио, видео, графику, изображения с высоким разрешением и текст).

- Гипертекст или гипермедиа. Распространение гипертекстовых технологий (связывание фрагментов текста воедино и перекрестные ссылки на них) на мультимедийную информацию привело к появлению гипермедиа. Если мультимедийная информация хранится в гипермедиа-сети, можно, например, перейти от видео по определенной теме к текстовому описанию темы, к аудиозаписи и т.д.

- Интерактивная 3d-графика. Графические рабочие станции высокого класса достигли того уровня, когда стало возможным создавать сложные сцены со скоростью, подходящей для взаимодействия в реальном времени. Например, один производитель выделяет 100 000 заштрихованных полигонов в секунду [I]. При скорости 10 кадров в секунду (примерно такой минимум необходим для взаимодействия в реальном.Когда дисплей с таких рабочих станций подключен к EyePhone ( устройству отображения на голове, которое также предоставляет компьютеру данные о положении головы и ориентации) , можно окружить пользователя виртуальной реальностью [lO], т.е. синтезированными 3d-изображениями, которые изменяются в ответ на изменения ориентации пользователя (и положение). Наконец, устройство ввода, называемое DataGlove, позволяет пользователю получать доступ к объектам , расположенным в этом синтезированном мире, и взаимодействовать с ними [2].

- Групповое программное обеспечение относится к системам, которые поддерживают нескольких пользователей, занятых общей задачей в общей среде (41. Настольные конференции - один из примеров группового программного обеспечения, оно позволяет пользователям устанавливать аудио- и, возможно, видеосвязь со своих рабочих станций и совместно управлять компьютерным приложением, таким как редактор документов [6]. Другим примером является многопользовательская система виртуальной реальности RB2 (Реальность, созданная для двоих) [2]. Определяющей характеристикой группового программного обеспечения является то, что оно предоставляет каждому пользователю уведомление или обратную связь о том,

- Активные объекты [3] - это программные конструкции, обладающие высокой степенью автономии и локального контроля. Они хорошо подходят для сложных симуляций, включающих множество параллельных действий. В частности, активные объекты могут использоваться для моделирования реактивных сред; сред, которые реагируют на присутствие одного или нескольких пользователей.

Создание Виртуального музея

Учитывая приведенный выше список доступных технологий, напрашивается следующий сценарий:

- Трехмерная модель (реальной или воображаемой) музейной обстановки будет создана с использованием различных инструментов моделирования, таких как пакеты САПР. Эта модель будет содержать информацию о планировке (т.е. план этажа), информацию о визуализации (цвет стен и т.д.) и указание на расположение артефактов.

- При современных технологиях большинство артефактов были бы слишком сложными для обработки в виде 3d-объектов (плюс получение таких данных заняло бы очень много времени), вместо этого артефакты были бы представлены изображениями высокого разрешения и видеоклипами.

- Описания артефактов, будь то текстовые, графические или звуковые, будут связаны с самими артефактами как частью гипермедийной сети

- Все вышеперечисленные данные (музейная модель, артефакты, описания) будут доступны через сетевое подключение с "музейного сервера".

- Клиенты сервера запускают пользовательский интерфейс виртуальной реальности. Когда клиент впервые подключается к серверу, загружается модель музея. По мере перемещения пользователя по музею сервер получает информацию о местоположении пользователя.

- Музейный сервер может разрешать доступ нескольким клиентам, т.е. группы могут входить в музей. В этом случае сервер координирует и передает информацию о состоянии группы (например, местоположение всех членов группы).

- Пользователи могут "активировать" артефакты (например, указывая на них пальцем). В результате в их виртуальном мире появится окно. В окне будут отображаться видео- или графические данные артефакта. Пользователь может взаимодействовать с окном и активировать любую описательную информацию, связанную с артефактом.

- Активные объекты будут использоваться сервером для обработки взаимодействий, подобных описанным выше. Например, если артефакт активирован клиентом, то соответствующий ему активный объект начинает отправлять информацию об артефакте клиенту (или клиентам).

- Активные объекты также могли бы использоваться для управления более сложными процессами внутри музея. Например, музей мог бы реагировать на большие группы, увеличивая свои залы (т.е. увеличивая их размер). Для этого потребовался бы активный объект room, который отслеживает количество его обитателей. Другим примером является музейный путеводитель, активный объект, который следует по определенному пути через музей и гипермедийную сеть (и "тащит" за собой группу пользователей).

истема, описанная выше, может быть построена с использованием современных технологий. Шаги в этом направлении уже предприняты. Существует ряд прототипов и продуктов виртуальной реальности; также некоторые музеи начали предоставлять артефакты в цифровом виде. (Например, Смитсоновский институт выпустил приложение CD-I [8], а Художественный музей Гифу в Японии имеет систему HDTV для просмотра своих коллекций.) Что, пожалуй, уникально в вышеупомянутом предложении , так это то, что оно объединяет ряд технологий, которые еще предстоит найти вместе в одно-единственное применение.

Прототип виртуального музея

Одним из аспектов предыдущего предложения является интеграция 3d-графики с видеоматериалами. Несмотря на достижения в области аппаратного обеспечения для 3d-графики, виртуальные реальности, как правило, довольно просты и напоминают мультфильмы по внешнему виду; поэтому мы считаем, что видеоизображения необходимы для того, чтобы сделать виртуальные реальности более привлекательными визуально.

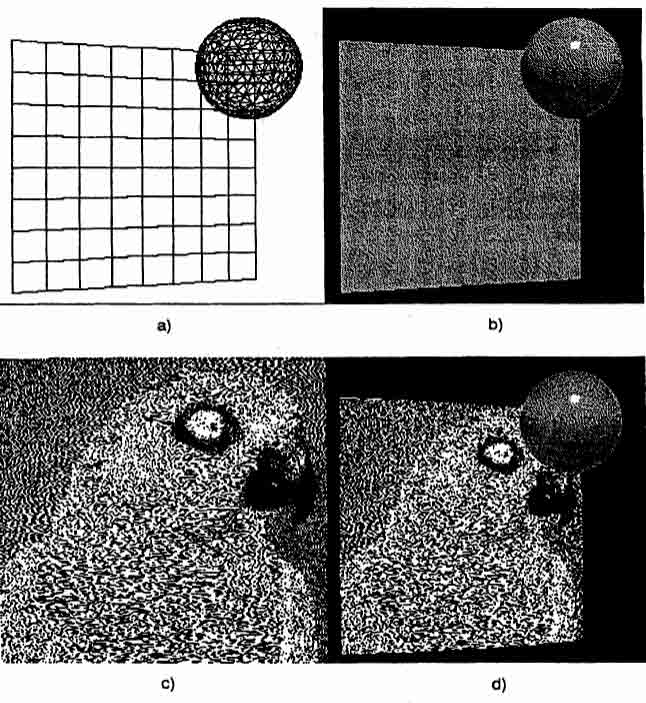

Проблему можно сформулировать следующим образом: 3d-изображения генерируются таким образом, чтобы они реагировали на изменения в визуальной перспективе пользователя. Источник видеосигнала, такой как видеомагнитофон или лазерный диск, выдает видеосигнал, который накладывается на "видеоповерхность", появляющуюся на 3d-изображениях. Для простоты мы предполагаем, что видеоповерхность прямоугольная (в мировых координатах) и имеет то же соотношение сторон, что и видеосигнал. Однако, поскольку пользователь может находиться не прямо перед поверхностью, поверхность может выглядеть перекошенной. Также поверхность может быть полностью или частично скрыта другими объектами. Таким образом , видеосигнал должен быть преобразован и, возможно, обрезан, чтобы правильно поместиться на видеоповерхности. Этапы этой процедуры показаны на рисунке 1

В Женевском университете мы заинтересованы в изучении интеграции видео и 3d-графики и применении нашего предыдущего опыта работы с мультимедиа, активными объектами и групповым программным обеспечением. Чтобы поэкспериментировать с интеграцией видео/ 3d-графики, нам нужна была прикладная область с богатым набором визуальных материалов. Это привело к нашему интересу к виртуальному музею.

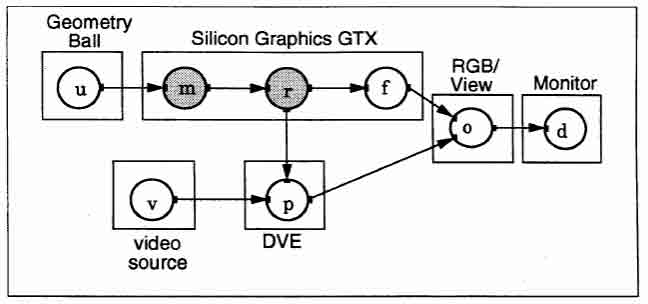

В настоящее время мы разрабатываем прототип виртуального музея, который изображен на рисунке 2 . Аппаратные компоненты представлены прямоугольниками, процессы - кружками (которые могут быть реализованы аппаратно, открытый круг или программно, заштрихованный круг), стрелки представляют межкомпонентный поток данных.

Рисунок 1 – Часть 3d-модели показана до (а) и после (б) рендеринга. Модель состоит из прямоугольной сетки, которая кажется искаженной из-за перспективы, и включающей сферу. Кадр из видеосигнала (c) отображается на прямоугольную "поверхность Vieo" (d).

Рисунок 2 – Компоненты системы.

Эти процессы включают:

- u - пользовательский ввод. GeometryBall представляет собой устройство, похожее на джойстик, с 6 степенями свободы (3 поступательных и 3 вращательных). Это позволяет пользователю перемещаться в трехмерном пространстве.

- m - модель. Модель включает геометрию поверхности виртуального музея, точки затенения , источники света, видеоповерхности, а также текущее положение и ориентацию пользователя (которые обновляются по мере получения значений из GeometryBall).

- r - рендеринг. средство рендеринга затемняет 3d-модель и записывает цифровое представление текущего вида в буфер кадров. Оно также определяет преобразование перспективы, необходимое для любых видимых и активных видеоповерхностей, и передает это в DVE. Модель и средство визуализации реализованы на графической рабочей станции.

- f - фреймбуфер. Этот фреймбуфер с высоким разрешением (1280 x 1024 x 24) формирует сигнал RGB.

- v - видео источник. Стандартный источник видео, управляемый компьютером, такой как лазерный диск. Он генерирует композитный видеосигнал низкого разрешения (NTSC).

- p - перспективное преобразование. Модуль DVE ("цифровые видеоэффекты") применяет перспективное преобразование к входящему видеосигналу, создавая новый видеосигнал.

- o - наложение видео. RGBNiew объединяет RGB-сигнал высокого разрешения, поступающий из буфера кадров, с композитным видеосигналом. На выходе получается RGB с высоким разрешением.

- d - display. The merged RGB signal is displayed on a 19" color monitor.

Как описано выше, прототип, возможно, не был бы назван виртуальной реальностью, поскольку дисплей не является стереоскопическим. Однако это, прежде всего, вопрос затрат; по сути, дублирование аппаратного обеспечения (по одному "каналу" для каждого глаза) и замена мониторов стереодисплеем, устанавливаемым на голову, - это все, что необходимо для получения виртуальной рабочей поверхности.

Заключительные замечания

Преимуществ у виртуального музея много. Во-первых, он предоставляет экономический доступ к артефактам многим людям и тем, например, людям с ограниченными физическими возможностями, для которых иначе это было бы невозможно . Во-вторых, это безопасно для артефактов. В-третьих, это позволяет отображать каждый артефакт. В-четвертых, обстановка может быть выбрана приблизительно или даже составлена специально. В-пятых, люди могут комбинировать артефакты, оперировать ими и вообще "играть" с ними. Наконец, это может показывать людям сцены , которые в противном случае можно было бы только вообразить.

Также стоит задуматься о недостатках. Во-первых, реальные артефакты должны быть более впечатляющими, чем их аудиовизуальное представление. К сожалению, по соображениям безопасности реальные артефакты становятся все более удаленными и поэтому кажутся менее реальными. Во-вторых, реальные настройки должны быть более захватывающими. Однако большинство декораций смоделированы и не совсем "реальны". Демонстрация виртуальных Египетских артефактов в виртуальной египетской обстановке может быть более реалистичной, чем демонстрация реальных предметов искусства в выставочном зале в Париже или Лондоне.

В-третьих, посещение реального музея часто увлекательно из-за присутствия там других людей. Однако ничто не мешает посетить виртуальные музеи группой. Класс или семья могут коллективно исследовать виртуальный музей и взаимодействовать с другими посетителями. Наконец, активное участие необязательно и не является деструктивным. Человек, желающий пассивного просмотра, может доверить управление виртуальному гиду.

Остается открытым вопрос о том, кто должен участвовать в предоставлении таких услуг. Индустрия развлечений и технологические компании, несомненно, будут вовлечены; у них есть технологические ноу-хау и финансовая мощь. Музеи, однако, располагают исходными данными и не должны просто отдавать их. Они должны быть активными участниками такой операции - не только для получения дополнительных средств и сохранения своей клиентуры, но и главным образом для обеспечения надлежащего исторического и научного контроля за тем, что демонстрируется. Люди должны видеть не то, что хотели бы, чтобы они видели артисты (интеллектуальный сахар), не то, что компьютерщики могут заставить их увидеть (качество поверхности), а то, что художники, историки и археологи хотели бы, чтобы они себе представляли.

Список использованной литературы

1. Akeley, K., and Jennoluk. T. High-Performance Polygon Rendering. Proc. SIGGRAPH'88.239-246.

2. Blanchard, C., Burgess, S., Harvill, Y., Lanier, J., Lasko, A.. Obennan, M., and Teitel, M. Reality Built For

Two: A Virtual Reality Tool. In Symposium on Interactive 3 0 Graphics, (Mar. 1990). 35-36.

3. Ellis, C., and Gibbs, S. Active Objects: Realities and Possibilities. In Object-Oriented Concepts, Databases

and Applications (Ed. W .K im and F.H. Lochovsky), Addison-Wesley (1989), 561-572.

4. Ellis, C., Gibbs, S., and Rein, G. Groupware: The Research and Development Issues. Commun of the ACM,

Jan. 1991.

5. HDTV (HI-VISION) Computer Graphics (SIGGRAPH panel session). Computer Graphics 23,5 @ec.

1989). 177-189.

6. Koszarek, J.L., Lindstrom, T.L., Ensor, JR., and Ahuja, S.R. A Multi-User Document Review Tool. In Multi-

User Interfaces and Applications (Ed. S . Gibbs and A.A. Vemjn-Stuart), Elsevier (1990). 207-214.

7. National High Performance Computer Technology Act. In Computer Graphics 23.4 (Aug. 1989). 275-279.

8. Wright, K. The Road to the Global Village. Scientific American (March 1990),57-66.

9. Press. L. Compuvision or Teleputer? Commun of the ACM 33.9 (Sept. 1990). 29-36.

10.Virtual Environments and Interactivity: Windows to the Future. (SIGGRAPH panel session). Computer

Graphics 23,5 (Dec. 1989), 7-18.