где Umax – максимальное значение воздействующего напряжения (перенапряжения); Uраб.наиб. – действующее значение наибольшего рабочего напряжения для данного класса изоляции.

Перенапряжение характеризуется также скоростью нарастания, длиной фронта

импульса, длительностью импульса, повторяемостью (частотой) и

максимальным значением напряжения или тока. В зависимости от причины

возникновения перенапряжения подразделяют на внешние (грозовые или

атмосферные) и внутренние (коммутационные).

Внешние перенапряжения возникают в результате грозовой деятельности при

прямых ударах молнии в провода, опоры воздушных линий (ВЛ) или вблизи

линий. Возникающие волны перенапряжений распространяются по проводам ВЛ

и могут достигать оборудования электростанций и подстанций, находящего

на больших расстояниях от места удара. Внешние перенапряжения делят на

перенапряжения прямого удара молнии, индуктированные перенапряжения и

набегающие волны перенапряжений. Их длительность составляет

микросекунды [1].

Внутренние перенапряжения возникают за счет энергии генерирующих

источников и реактивных элементов системы при переходных процессах во

время коммутации оборудования, несимметричных режимах, авариях и других

явлениях. В зависимости от длительности воздействия они подразделяются

на коммутационные и квазистационарные. Величина внутренних

перенапряжений меньше атмосферных и зависит от класса напряжения и

параметров сети, а их длительность значительно больше грозовых (от

нескольких секунд до минут) и ограничивается временем действия релейной

защиты или оперативного персонала.

Общее назначение мер защиты от перенапряжений состоит в том, чтобы при

минимальных дополнительных затратах получить максимальный экономический

эффект от снижения ущерба, вызванного перенапряжениями, и повышения

надежности работы энергосистем.

Для защиты от перенапряжений применяют различные меры, которые можно

разделить на превентивные, предотвращающие возникновение перенапряжений,

и коммутационные, ограничивающие величину перенапряжений. Превентивные

меры оказывают постоянное воздействие на электрическую сеть, и их

действие проявляется на протяжении всего переходного процесса. К ним

относятся применение молниеотводов на подстанциях и ВЛ, заземление

нейтралей трансформаторов через дугогасящие реакторы (ДГР) или

резисторы, заземление опор на ВЛ, применение выключателей с дугогасящими

контактами и шунтирующими сопротивлениями и др. Коммутационные средства

защиты от перенапряжений включают различные коммутирующие элементы,

которые срабатывают, когда перенапряжения в точке их установки превысят

некоторое допустимое значение, и снижают величину воздействующего

перенапряжения. К ним относят искровые промежутки, разрядники и

нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН).

Объектом исследования являются схемы защиты автотрансформатора 500кВ

от грозовых перенапряжений.

Целью данной работы является оценка вероятности появления пробоя

изоляции обмотки автотрансформатора в течение времени t вследствие

появления набегающей по присоединенной ВЛ грозовой волны перенапряжения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

произвести обзор существующих методов расчета надежности схем

молниезащиты подстанций; разработать математическую модель, которая

позволяет оценить уровень надежности схемы в течение времени t; оценить

степень эффективности установки дополнительного ОПН в ячейке линейного

разъединителя для защиты автотрансформатора.

Актуальностью темы является повышение надежности эксплуатации

воздушных линий электропередач и трансформаторов от воздействия на них

волн грозовых перенапряжений. Актуальность этой проблемы особенно остро

ощущается при проектировании и эксплуатации воздушных линий высших

классов напряжения.

Научная новизна: получена зависимость вероятности пробоя изоляции

обмотки автотрансформатора в течение времени t от частоты и длительности

появления волны грозовых перенапряжений в присоединенной воздушной

линии, которая питает автотрансформатор, надежности ОПН и сроков его

диагностики.

Практическая ценность результатов: предложена методика выбора

оптимальных, с точки зрения живучести изоляции обмотки трансформатора, и

сроков диагностики работоспособности ОПН. Доказана целесообразность

установки дополнительного ОПН в ячейке линейного разъединителя

присоединенной воздушной линии.

1. Состояние вопроса

Молния (грозовой разряд) - разновидность искрового разряда в длинных

воздушных промежутках (рисунок 1).

Существуют два основных типа молнии: нисходящие, когда разряд

развивается из облака на землю, и восходящие, когда разряд развивается

от заземленной конструкции до облака. Нисходящие молнии возникают на

равнинной местности и поражают более низкие сооружения, а восходящие

молнии доминируют в отношении выступающих и высоких сооружений. Молния

может быть в виде коротких ударов продолжительностью менее 2 мс и

длинных ударов - более 2 мс [2].

Рисунок 1 - Грозовой разряд

Грозовые разряды возникают в результате накопления зарядов в облаках под

воздействием воздушных потоков. В большинстве случаев (-90 %)

отрицательные заряды скапливаются в нижних слоях облаков и играют

главную роль, а положительные заряды являются инициаторами разряда.

Разряд переходит в стадию самостоятельного при напряженностях

электрического поля 25 - 30 кВ/см. Начальная стадия разряда носит

характер ступенчатого лидера со скоростью 107-108

см/с, с длиной ступени ~50м и скоростью ее прорастания 5-109

см/с. При достижении лидером земли (0,005 -0,01 с) начинается главный

разряд длительностью 50-100 мкс. Ток молнии в стадию главного разряда

имеет наибольшую величину и может достигать значения до 100 кА и более.

После главного разряда наступает период послесвечения (0,03 - 0,05 с),

затем возможны повторные разряды. Число повторных разрядов может

достигать 20, но чаще всего 3 4. Токи повторных разрядов имеют меньшие

значения, чем при первом разряде. Суммарный заряд, стекающий в землю,

при ударе молнии составляет до 100 Кл и более [3, 8].

На рисунке 2 представлена стандартная форма импульса тока в пораженном

молнией объекте. Ток молнии имеет форму апериодического импульса и

характеризуется следующими параметрами [4]:

- Iм - амплитуда тока молнии,которая при расчете молниезащиты

электроустановок является исходной величиной, и часто ее называют просто

ток молнии. Токи молнии лежат в пределах от нескольких кА до сотен кА

(часты токи до 50 кА, токи 50-100 кА редко, более 100 кА очень редко).

- Крутизна тока молнии diм/dt - скорость нарастания тока

на фронте импульса.

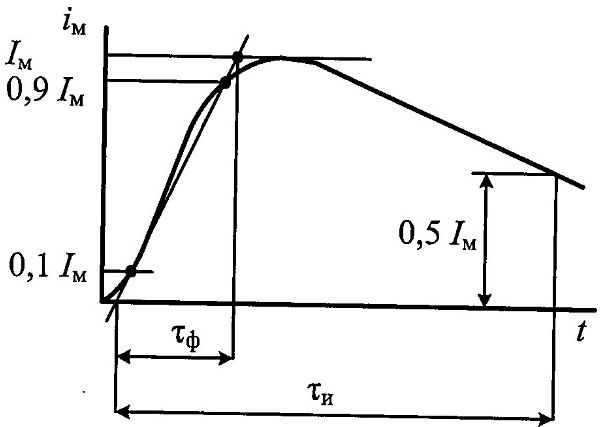

- Длительность фронта импульса тока молнии τф. Длительность

фронта определяют следующим обозом. На рисунке 2 отмечают точки фронта,

соответствующие значениям тока 0,1Iм и 0,9Iм. Через эти точки

проводят прямую до пересечения с нулевым уровнем тока и с уровнем

амплитуды тока.

- Длительность импульса тока молнии (длина волны) τи.

Определяется интервалом времени от условного начала импульса до момента,

когда прошедшая через максимум кривая импульса снизиться до значения

тока, равного половине амплитуды 0,5Iм, (рисунок 2).

- Сопротивление молнии zм. В расчетах молниезащиты молнию

представляют в виде волнового сопротивления канала молнии zм, по

которому движется волна тока молнии (zм ≈ 200 Ом).

Интенсивность грозовой деятельности зависит от географического положения

и оценивается следующими параметрами:

- количеством грозовых дней в году nд или число грозовых часов в году nч;

- число прямых ударов молнии на 1 км2 земной поверхности в год nуд.;

При помощи данных параметров определяется среднее число ударов молнии в

наземные объекты в год:

|

(2) |

где S – расчетная площадь поражаемого сооружения.

Рисунок 2 - Импульс тока молнии

Главным источником внешних перенапряжений в высоковольтных электрических

сетях являются грозовые разряды. Наиболее опасные грозовые

перенапряжения возникают при прямом ударе молнии (ПУМ) в токоведущие

части, а удар молнии в заземленные конструкции приводит к возникновению

на них перенапряжений, которые могут вызвать обратные перекрытия с

заземленных частей на токоведущие. Такие перенапряжения называют

перенапряжениями прямого удара молнии. Амплитуды токов молнии при

сопротивлении заземления объекта R, до 25-30 Ом (хорошо заземленные

объекты) не зависят от Rз, а при более высоких снижаются

обратно пропорционально Rз [5].

Ток молнии, протекая через пораженный объект, создает значительное

падение напряжения и оказывает электромагнитное, тепловое и механическое

воздействие.

Падение напряжения Uз, создаваемое током молнии в объекте с

сопротивлением Rз, может достигать сотен и тысяч киловольт.

Очевидно, что под действием таких перенапряжений, будет повреждена

изоляция практически любого класса напряжения. Для защиты оборудования

от ПУМ применяют стержневые молниеотводы на станциях и подстанциях и

грозозащитные тросы на ВЛ, которые соединяются с заземляющим

устройством. Средства защиты от ПУМ должны выдерживать удары молнии

наибольшей интенсивности, т. к. токоведущие части молниеотводов могут

нагреваться и деформироваться, а при ударах молнии в объекты с плохой

проводимостью может происходить их механическое разрушение и возгорание.

Существуют специальные методы защиты от разрушительных воздействий

атмосферного электричества, объединенные в единое понятие

«Молниезащита» [6].

Молниезащита — это комплекс защитных мероприятий от молнии,

обеспечивающих безопасность людей, сохранность зданий и сооружений,

оборудования и материалов от взрывов, загораний, разрушений.

Современная система молниезащиты предназначена:

- для защиты от прямого удара молнии (внешняя молниезащита);

- для защиты от грозовых и коммуникационных перенапряжений в сетях (внутренняя молниезащита).

Основные элементы системы молниезащиты:

- молниеприёмник, непосредственно воспринимающий на себя удар молнии

представляет собой стальной стержень, защищённый от коррозии;

- токоотвод предназначен для соединения молниеприёмника с заземлителем

и служит для отвода опасного тока молнии (200 тыс. Ампер и более);

- заземлитель — стальная конструкция, состоящая из одного, двух или

трёх вертикальных электродов соединённых горизонтальным проводником.

Заземлитель вбивают в землю и соединяют при помощи токоотвода с

молниеприёмником;

- система уравнивания потенциалов — служит для ликвидации разности

потенциалов между проводящими частями здания, электроустановки и

заземлением.

Уравнивание потенциалов предусматривает соединение всех подлежащих

заземлению проводников и металлических конструкций между собой и

заземлением. Система уравнивания потенциалов комплектуется шинами,

соединительными клеммами, хомутами и т.д.

Система защиты от комплексных перенапряжений, ее задача — ограничение

атмосферных и коммуникационных перенапряжений в сетях. Представляет

собой включенные в систему уравнивания потенциалов разрядники,

ограничители перенапряжения для ступенчатой защиты различных

электрических цепей, телекоммуникационных сетей, оборудования приборов.

При устройстве молниезащиты соблюдают следующие условия: соответствие

типа молниезащиты характеру производственного процесса в здании или

сооружении, а также на всем объекте, возможность типизации

конструктивных элементов молниезащиты, надежность действия всех

элементов молниезащиты и их «равнопрочность», большой срок службы (10

лет и более), возможность применения недорогостоящих материалов и

использование конструктивных элементов здания и сооружения, наглядность

монтажа, предупреди тельные и воспрещающие знаки или ограждения, доступ

ко всем элементам при контроле, восстановлении или ремонте. При

выполнении молниезащиты зданий и сооружений всех категорий для повышения

безопасности людей и животных заземлители, кроме углубленных, размещают

в редко посещаемых местах (на газонах, в кустарниках) в удалении на 5 м

и более от основных грунтовых проезжих и пешеходных дорог, располагают

их под асфальтовыми покрытиями или устанавливают предупреждающие

плакаты. Токоотводы размещают в недоступных местах [7].

Для снижения опасности шаговых напряжений применяют углубленные и

рассредоточенные заземлители в виде лучей и колец.

При устройстве молниезащиты зданий и сооружений любой категории

учитывают возможность экранирования их зонами защиты молниеотводов

других близко расположенных зданий и сооружений. При этом максимально

используют естественные молниеотводы (вытяжные трубы, водонапорные

башни, дымовые трубы, линии электропередачи и другие возвышающиеся

сооружения).

Требуемая степень зашиты зданий, сооружений и открытых установок от

воздействия атмосферного электричества зависит от взрывопожароопасности

названных объектов и обеспечивается правильным выбором категории

устройства молниезащиты и типа зоны защиты объекта от прямых ударов

молнии.

Степень взрывопожароопасности объектов оценивается по классификации

Правил устройства электроустановок (ПУЭ) [9].

Список источников

- Ефимов Б.В.. Регистрация грозовых перенапряжений на подстанции / Ефимов Б.В. и др. // Труды КЕЦ РАН, энергетика. Вып 5. Апатиты. 2012. С.28–37.

- Дмитриев М.В. Применение ОПН в электрических сетях 6-750 кВ. – СПб.; Изд-во Политехн. ун-та. 2009. – 92 с.

- Дмитриев В.Л. Параметры разряда молнии в задачах грозозащиты / Дмитриев В.Л., Дмитриев М.В. // Известия РАН. Энергетика. 2005. №4. С. 54–61.

- Ефимов Б.В. Оптимизация схем замещения систем «подход ВЛ-подстанция» для целей анализа надежности грозозащиты подстанций // IV Российская конф. по молниезащите: сб.докладов СПб., 2014. С. 373–382.

- Горелов С.В. Перенапряжения и молниезащита: Учебное пособие / В.Н. Андреев и др.; Под ред. В.П. Горелова. – 3-е изд., дополн. – Новосибирск: Новосиб. гос. акад. водн. трансп, 2003. – 251 с.

- Титков В.В. Перенапряжение и молниезащита: Учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – 224 с. – (Учебное пособие для вузов. Специальная литература).

- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

- Кашлева Л.В. Механизмы электризации облачных гидрометеоров в грозовых облаках / Кашлева Л.В., Михайловский Ю.П., Михайловский В.Ю. // Ученые записки № 45. С. 119–131

- Правила устройства электроустановок. Издание 7. – Издательство «Форт», 2009. — 699 с.