Реферат

Содержание

- Введение

- 1. Проектирование электрической сети

- 1.1. Исходные данные. Графики нагрузки

- 1.2. Характеристики графиков нагрузки

- 1.3. Определение расчетных электрических нагрузок района

- 1.4. Обоснование необходимости и выбор места сооружения узловой подстанции

- 1.5. Выбор номинального напряжения в системе внешнего электроснабжения

- 1.6. Разработка вариантов системы внутреннего электроснабжения...

- Выводы

- Перечень ссылок

Введение

Особенностью процесса производства, передачи и потребления электроэнергии является его непрерывность. Процесс производства электроэнергии совпадает по времени с процессом ее потребления, поэтому электростанции, электрические сети и электроприемники потребителей связаны общностью режима. Общность режима вызывает необходимость организации энергетических систем.

Энергетическая система (энергосистема) представляет собой совокупность электростанций, линий электропередачи, подстанций и тепловых сетей, связанных в одно целое общностью режима и непрерывностью процесса производства, преобразования и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом. Частью энергетической системы является электрическая система, представляющая собой совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы.

Основными потребителями электрической энергии являются промышленные предприятия. Они расходуют более половины всей энергии, вырабатываемой в энергосистеме.

Система распределения такого количества электроэнергии между потребителями должна обладать высокими техническими и экономическими показателями и базироваться на новейших достижениях современной техники. Поэтому электроснабжение должно основываться на использовании современного конкурентоспособного электротехнического оборудования.

Основываясь на аргументации об актуальности выбранной темы, можно определить целевую ориентацию работы.

1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

1.1 Исходные данные. Графики нагрузки

Исходными данными для проектирования являются:

- взаимное расположение узлов нагрузки (УН) и источника питания (ИП), заданное координатами их центров в масштабе, например 1:200000;

- максимальные активные РМ и реактивные QM нагрузки узлов;

- характеристики электропотребления УН.

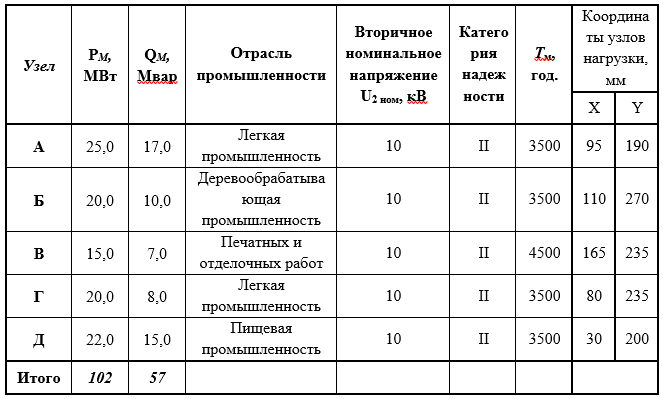

Варианты оформления таких таблиц представлены в табл. 1.1 - 1.4:

Также сразу требуется определить районирование проектируемой электрической сети по гололеду.

Таблица 1.1 – Исходные данные

Источник питания расположен по координатам: X = 15 мм, Y = 75 мм.

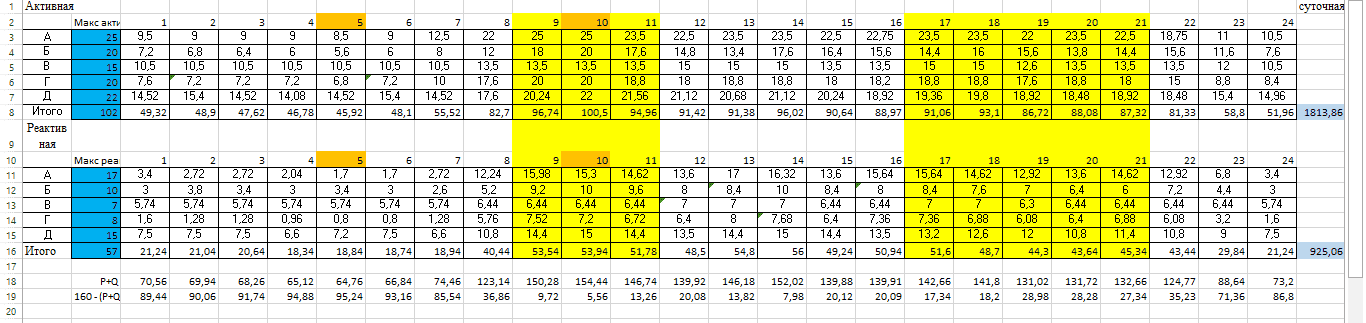

Пример суммарного графика нагрузки района приведен в табл. 1.2

1.2 Характеристики графиков нагрузки

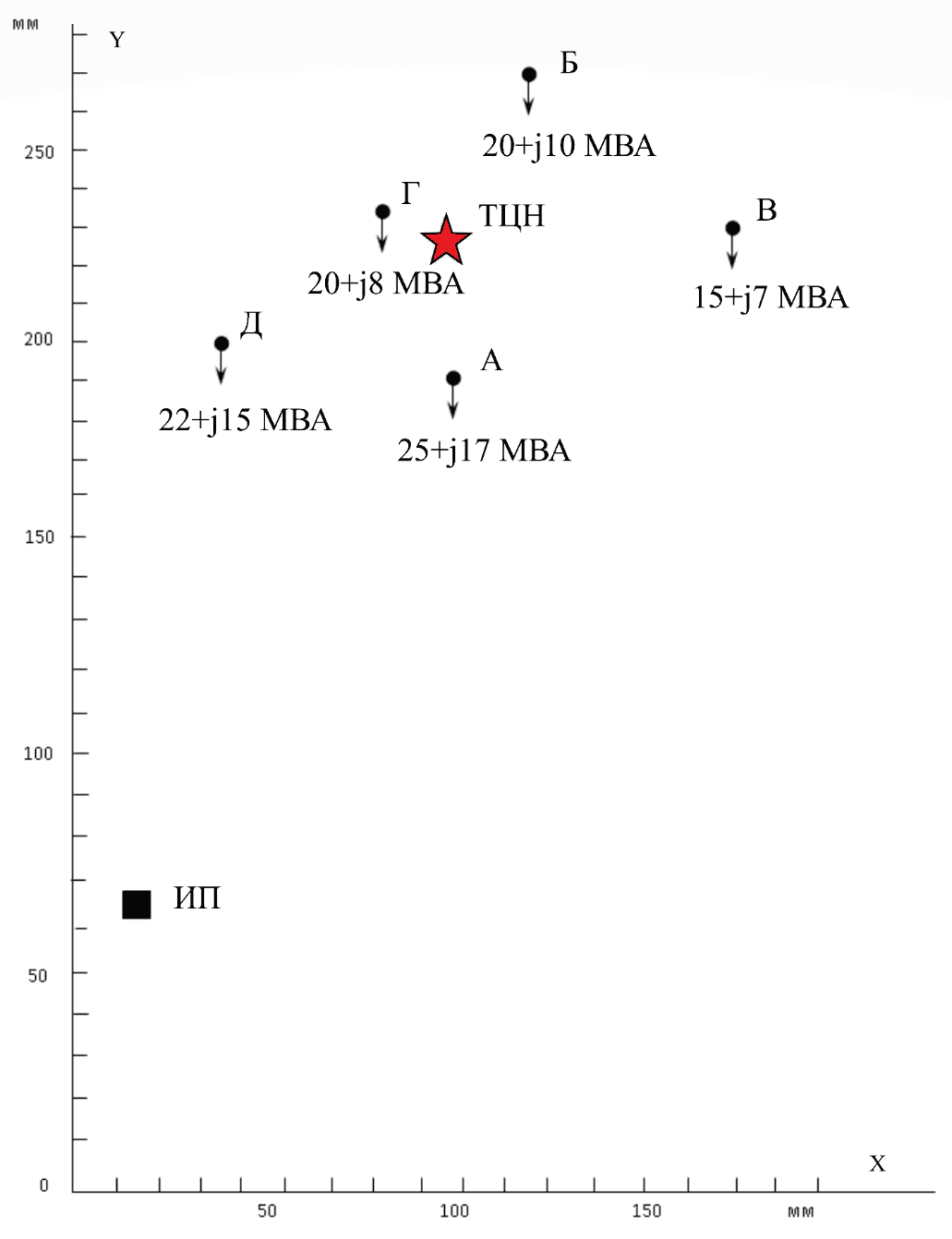

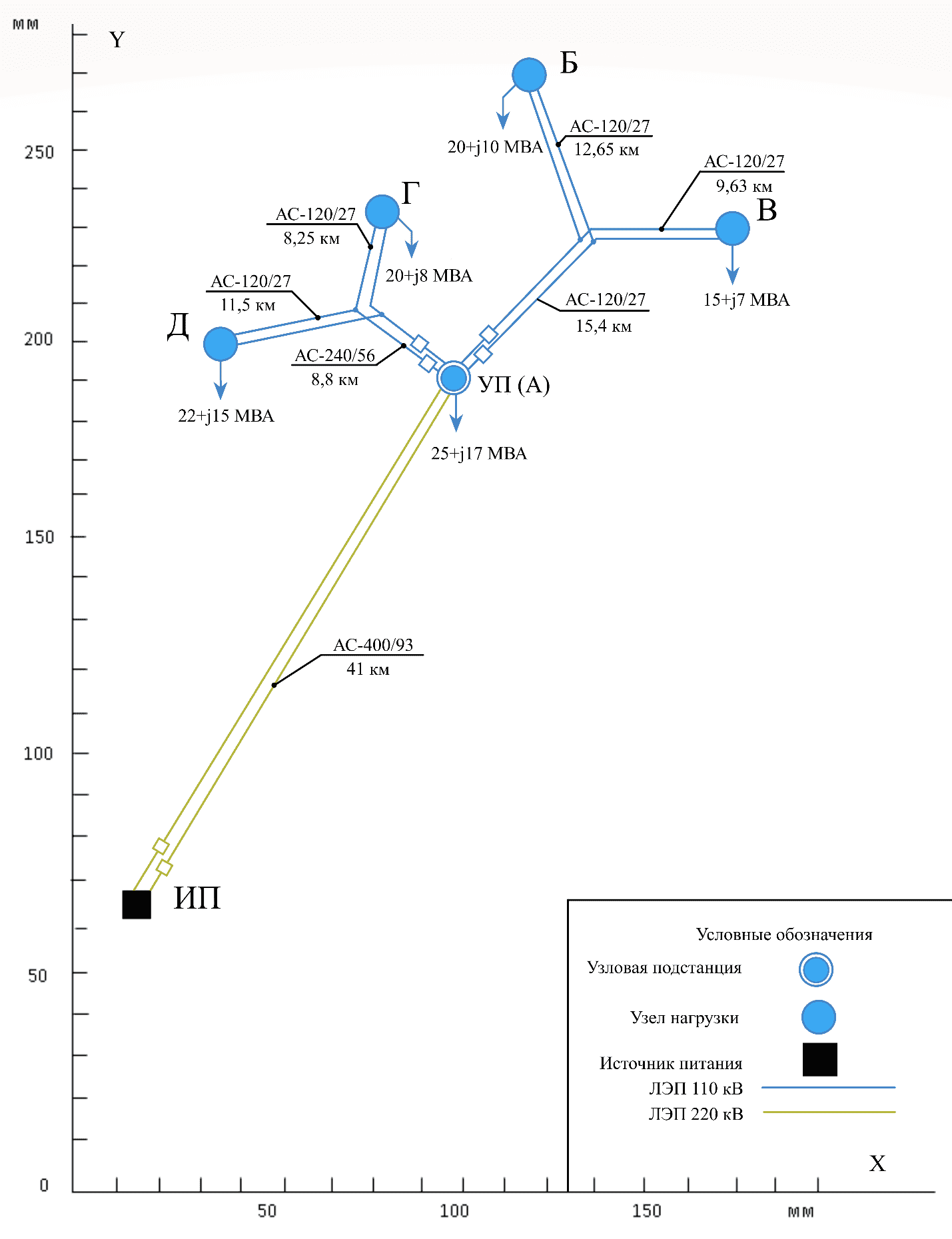

Используя координаты узлов нагрузки и источника питания требуется построить ситуационный план проектируемой сети в масштабе 1:200000 (рис 1.2).

Рисунок 1.1 – Ситуационный план

Для построения индивидуальных графиков нагрузки для каждого узла, используются типовые почасовые графики нагрузок [1].

В результате суммированием индивидуальных графиков активной и реактивной мощности нагрузки каждого узла для каждого момента времени t должен получиться суммарный график нагрузки. Примеры суммарного графика нагрузки района приведены в табл. 1.2 и на рис. 1.1.

Далее требуется охарактеризовать индивидуальные графики нагрузки с позиции расчета режимов в проектируемой электрической сети, выделив три основных режима: максимальных, минимальных нагрузок и наибольших нагрузок в энергосистеме.

Таблица 1.2 - Значения графиков нагрузки в зимние режимные сутки

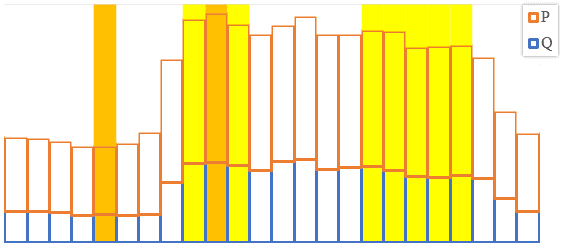

Рисунок 1.2 - Суммарный график нагрузки

Рисунок 1.2 - Суммарный график нагрузки

Режим максимальных нагрузок оценивается по наибольшему значению Р группового графика нагрузки, которое обозначим как РМ и назовем его совмещенным максимумом. Для момента наступления этого значения выберем величины активных мощностей из табл. 1.2 и занесем их в табл. 1.3. Суммарный максимум QМ реактивной мощности может наступать в момент времени, отличный от момента наступления РМ.

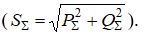

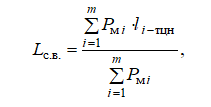

Однако полная максимальная мощность SМ будет наблюдаться одномоментно с РМ. Поэтому значения реактивных нагрузок узлов выпишем для того же момента времени, а соответствующую ему суммарную реактивную мощность будем обозначать как .

Аналогично поступим с определением параметров минимального режима, для которого введем обозначения минимальных суммарных нагрузок Рм и Qм. Соответствующие моменту наступления суммарного минимума активные и реактивные нагрузки узлов выпишем в табл. 1.3.

Для управления максимумом нагрузки энергосистема ввела понятие наибольших нагрузок в энергосистеме. Эти нагрузки в системе приходятся на утренние часы с 9-ти до 11-ти (утренний максимум) и вечерние с 17-ти до 21-го часа (вечерний максимум).

Таблица 1.3 – Параметры режимов узлов нагрузки

Значения потребления активной и реактивной энергии позволяют найти важнейшие характеристики – средние значения нагрузок, суточные и годовые: – среднесуточное зимнее значение

Рс.з = Wсут.з /24, Рс.з = Qсут.з /24; – среднесуточное летнее значение

Рс.л = 0,6*Wсут.з /24, Qс.л = 0,6*Wсут.з /24; – среднегодовое значение

Рс = Wг /8760, Qс = Vг /8760.

Таблица 1.4 - Характеристики режимов групповых графиков нагрузки

Рассчитаем Wг, Vг – годовое потребление активной и реактивной мощности. Для условий Донбасса количество зимних суток принимается равным 213, а летних – 152. Таким образом, годовое потребление электроэнергии составляет

Wг = 213Wсут.з + 152Wсут.л = Wсут.з(213 + 0,6*152);

Vг = Vсут.з(213 + 0,6*152);

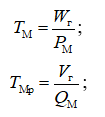

Число часов использования максимумов активной ТМ и реактивной ТМр нагрузок

Число часов максимальных потерь

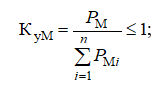

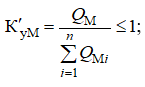

Коэффициенты участия в максимуме

– активной мощности

– реактивной мощности

1.3 Определение расчетных электрических нагрузок района

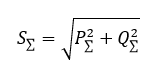

По данным табл. 1.3 суммарная активная нагрузка потребителей составляет Р ∑ = 102 МВт, реактивная Q ∑ = 57 Мвар. Полная мощность нагрузки определяется по формуле:

До выбора линий и трансформаторов потери мощности принимаются равными среднестатистическим значениям: в линиях 3% для активных потерь и 5% для реактивных потерь, в трансформаторах – 2% и 10% соответственно [2] от передаваемой кажущейся мощности

По данным табл. 1.2 (итоговая строка) величина максимума активной мощности приходится на 10 часов утра и составляет 100,5 МВт. Величина суммарной реактивной мощности на это же время составляет 53,94 Мвар.

Определение расчетной нагрузки при отсутствии графика выполняется при коэффициентах участия в максимуме 0,98 и 0,95 (приведены в п. 1.2):

Величина погрешности равна:

- по активной мощности

- по реактивной мощности

- по полной мощности

Погрешности всех величин должны быть меньше допустимой погрешности 10%.

1.4 Обоснование необходимости и выбор места сооружения узловой подстанции

Территориальное расположение подстанций зависит от категории, мощности и расположения потребителей электроэнергии. Подстанции необходимо размещать по возможности ближе к центрам сосредоточения нагрузок. Приближение подстанции к нагрузкам позволяет повысить экономичность и надежность электроснабжения потребителей по следующим причинам:

- сокращается протяженность сетей вторичного напряжения;

- уменьшаются потери электроэнергии и отклонение напряжения;

- уменьшаются зоны возможных аварий;

- облегчаются условия развития электрической системы за счет поэтапного сооружения подстанций.

При выборе места расположения подстанции необходимо учитывать условия окружающей среды, требуемую степень бесперебойности и динамику роста электрических нагрузок.

Сооружение узловой подстанции (УП) позволяет сократить протяженность электрической сети и, следовательно, уменьшить капитальные вложения.

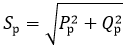

Узловую подстанцию принято строить в центре электрических нагрузок (ТЦН)[1]. Координаты ТЦН X0 и Y0 рассчитываются по формулам:

в которых Х0, Y0 – координаты i-го узла нагрузки.

Далее требуется нанести координаты ТЦН на ситуационный план (рис.1.2).При этом стоит рассмотреть близость расположения ТЦН к какому либо из потребителей и оценить целесообразность сооружения узловой подстанции в таком узле нагрузки.

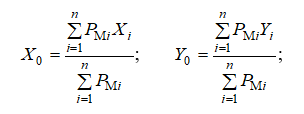

Решение о необходимости УП может быть получено на основе технико-экономического сравнения вариантов. Однако практика проектирования выработала критерий, в соответствие с которым УП целесообразно сооружать, если расстояние от источника питания (ИП) до теоретического центра нагрузок не менее чем в три раза превышает средневзвешенное расстояние от ТЦН до всех узлов нагрузки

Значение Lс.в. рассчитывается по формуле:

1.5 Выбор номинального напряжения в системе внешнего электроснабжения

Система внешнего электроснабжения предназначена для связи ИП с узловой подстанцией. Для обеспечения надежности и бесперебойности питания эта связь осуществляется по двум одноцепным линиям[4].

Номинальное напряжение сети существенно влияет на ее технико-экономические показатели и технические характеристики. Ориентировочно его можно определить по эмпирическим формулам, устанавливающим зависимость номинального напряжения от передаваемой мощности на одну цепь Р (МВт) и расстояния L (км), на которую она передается. С этой целью воспользуемся формулой Стилла:

где L – расстояние от ИП до УП, выраженное в километрах.

С учетом масштаба и коэффициента непрямолинейности трасы расстояние между ИП и УП составляет L = 2,5·14,9·1,1 = 40.98 ? 41 км. Величина мощности в системе внешнего электроснабжения равняется расчетной нагрузке, т.е. 128,12 МВт (из пункта 1.3).

Величина напряжения в системе внешнего электроснабжения рассчитывается по формуле Стилла и составляет

В системе внешнего электроснабжения принимается номинальное напряжение 220 кВ.

1.6 Разработка вариантов системы внутреннего электроснабжения

Учитывая взаимное расположение потребителей относительно друг друга и узловой подстанции А, их можно разделить на 2 группы. В первую группу входят потребители Б и В, во вторую группу – потребители Д и Г.

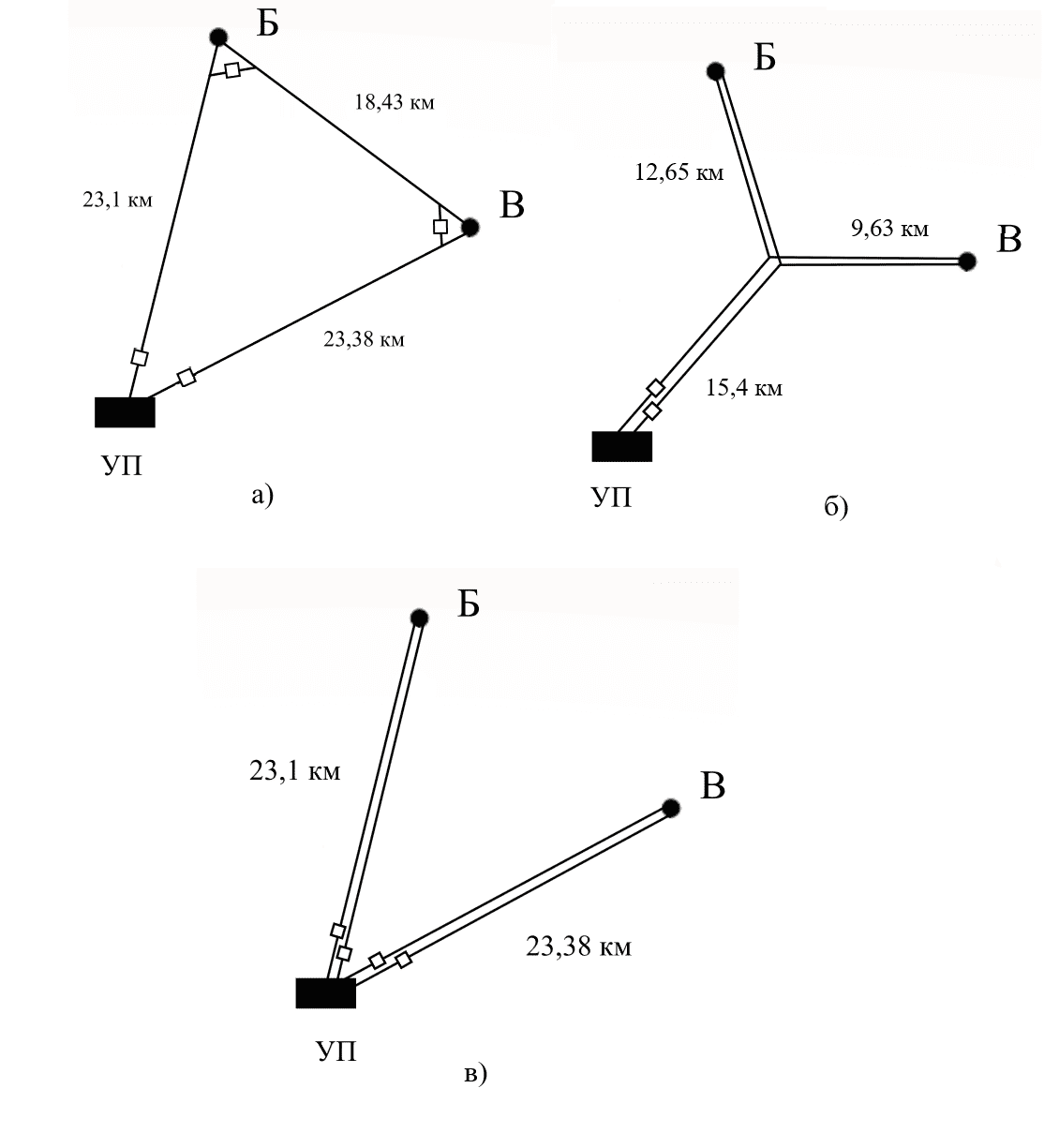

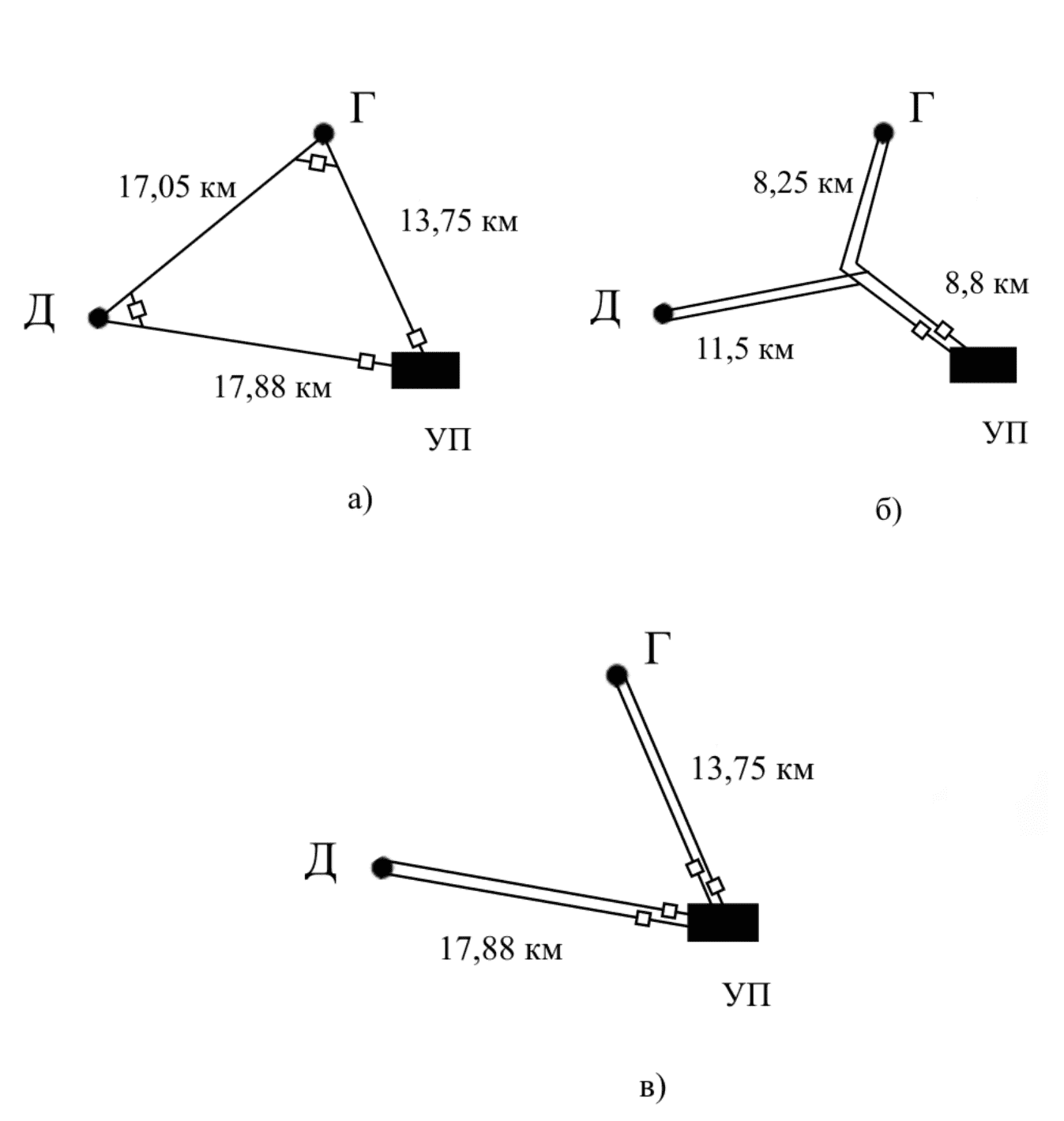

Для каждой группы потребителей можно наметить три варианта электроснабжения: кольцевую схему, магистральную ЛЭП с ответвлением, выполненную по кратчайшему расстоянию и радиальные ЛЭП[10]. Варианты питания потребителей I группы приведены на рис. 1.3, варианты питания потребителей II группы приведены на рис. 1.4.

Реально расстояние между подстанциями рассчитаем по формуле:

Первый вариант - кольцевая сеть. Она выполняется одноцепными линиями электропередачи, имеет 4 выключателя и высокую надежность электроснабжения.

Второй вариант – магистральная ЛЭП с ответвлением выполняется на двухцепных опорах. Схема питания имеет два выключателя.

Третий вариант – радиальные линии. Все линии выполняются на двухцепных опорах, т.к. все потребители имеют II категорию надежности. Сеть имеет 4 выключателя.

Рисунок 1.3 – Варианты питания потребителей I группы: а) кольцевая схема; б) магистральная ЛЭП с ответвлением; в) радиальные ЛЭП

Рисунок 1.4 – Варианты питания потребителей II группы. а) кольцевая схема; б) магистральная ЛЭП с ответвлением; в) радиальные ЛЭП

Далее потребуется сделать такие этапы: - выбор по натуральным показателям вариантов питания потребителей для дальнейшего технико-экономического сравнения, с целью минимизации объема вычислений[6]. Это можно сделать с использованием натуральных показателей. Натуральными показателями являются суммарная длина линий электропередачи и количество ячеек с выключателями.

- предварительный расчет потокораспределения в выбранных схемах сети.

Для выбора сечения необходимо определить значения мощностей в нормальном режиме[7].

Для разомкнутой схемы питания (вариант б) распределение мощности находится по I закону Кирхгофа при движении от конечных точек к центру питания (УП).

В кольцевой сети принимается допущение о ее однородности. Поэтому расчеты распределения мощности выполняются по длине ЛЭП. Сначала определяются мощности головных участков по формулам[8]:

Правильность расчета подтверждается проверкой баланса мощностей:

На остальных участках сети потоки мощности находятся по I закону Кирхгофа, составленному для узлов подключения нагрузок.

В результате расчетов определяется точка раздела мощности.

- Выбор номинального напряжения сети и сечений проводов

Значение величины номинального напряжения сети рассчитывается по формуле Стилла.

Расчет выполняется по мощности и длине головного участка каждого варианта электроснабжения. В замкнутой сети расчет выполняется для обоих головных участков. Расчетные значения напряжения округляются до ближайшего номинального значения.

- Проверка принятых марок проводов Выбранные провода должны удовлетворять[2]:

- условиям отсутствия потерь мощности на корону;

- механической прочности;

- допустимому нагреву в послеаварийном режиме;

- допустимой потере напряжения в послеаварийном режиме.

Проверка по условию отсутствия потерь на корону выполняется в сети упрощенно – с учетом минимальных сечений допустимых к использованию по ПУЭ[3]. Таким сечением при напряжении 110 кВ является сечение 70 мм2 (марка АС-70/11), а в сети 220 кВ – 240 мм2 (марка АС-240/32). Так как приняты марки проводов с большим сечением, то они удовлетворяют условию отсутствия короны.

- Проверка сети по потерям напряжения

По потере напряжения проверяется не провод, а сеть от УП до каждой конечной точки. Эта проверка представляет собой оценку обеспечения качества электроэнергии на зажимах потребителей с точки зрения ГОСТ 32144-2013.

Требования стандарта будут выполняться при условии:

Потеря напряжения на каждом участке сети определяется как продольная составляющая падения напряжения:

- Выбор трансформаторов и компенсирующих устройств ПС

Для обеспечения минимально необходимого уровня надежности электроснабжения потребителей 1-й и 2-й категории установка двух одинаковых трансформаторов (nт = 2) является наиболее целесообразным решением[9]. При выходе из строя одного трансформатора оставшийся в работе должен взять на себя всю нагрузку ПС. Требуемая мощность трансформатора Sтреб выбирается таким образом, чтобы при отключении одного трансформатора обеспечить питание потребителей 1-й и 2-й категории:

Для выбранных трансформаторов рассчитываются коэффициенты загрузки:

– в нормальном режиме:

– в послеаварийном режиме:

В нормальном режиме значение Kз не должно выходить за пределы экономически целесообразных величин:

а в аварийном режиме величина Kз.ав не должна превышать технически допустимое значение. На стадии проектирования можно принять, что

- Сравнение вариантов по экономическим показателям

Капитальные вложения включают в себя затраты на линии электропередачи Кл и оборудование Коб:

Расчет капитальных вложений в ЛЭП производится по формуле:

Ежегодные издержки эксплуатации на линии и оборудование ПС включают в себя амортизационные отчисления Иа, предназначенные для полной замены (реновации) основных фондов после их износа, и расходы на обслуживание сети Иобсл (текущий ремонт, зарплату персоналу, общественные расходы).

Постоянные издержки вычисляются по формуле:

Амортизационные отчисления и затраты на обслуживание могут быть приближенно оценены пропорционально стоимости основных фондов (капитальных вложений) по средним нормам затрат на амортизацию и обслуживание:

Переменные издержки – это стоимость потерянной электроэнергии, вычисляемая по среднему действующему тарифу bc=4,22 т.руб/МВт·ч (с учетом НДС) на электроэнергию:

Величина потерянной электроэнергии W складывается из потерь электроэнергии в ЛЭП Δ Wл и в трансформаторах Δ Wтр. Потери трансформаторов в нашем случае не включаются в расчет.

Потери электроэнергии в ЛЭП вычисляются по формуле:

Потери мощности на участке сети вычисляются по формуле:

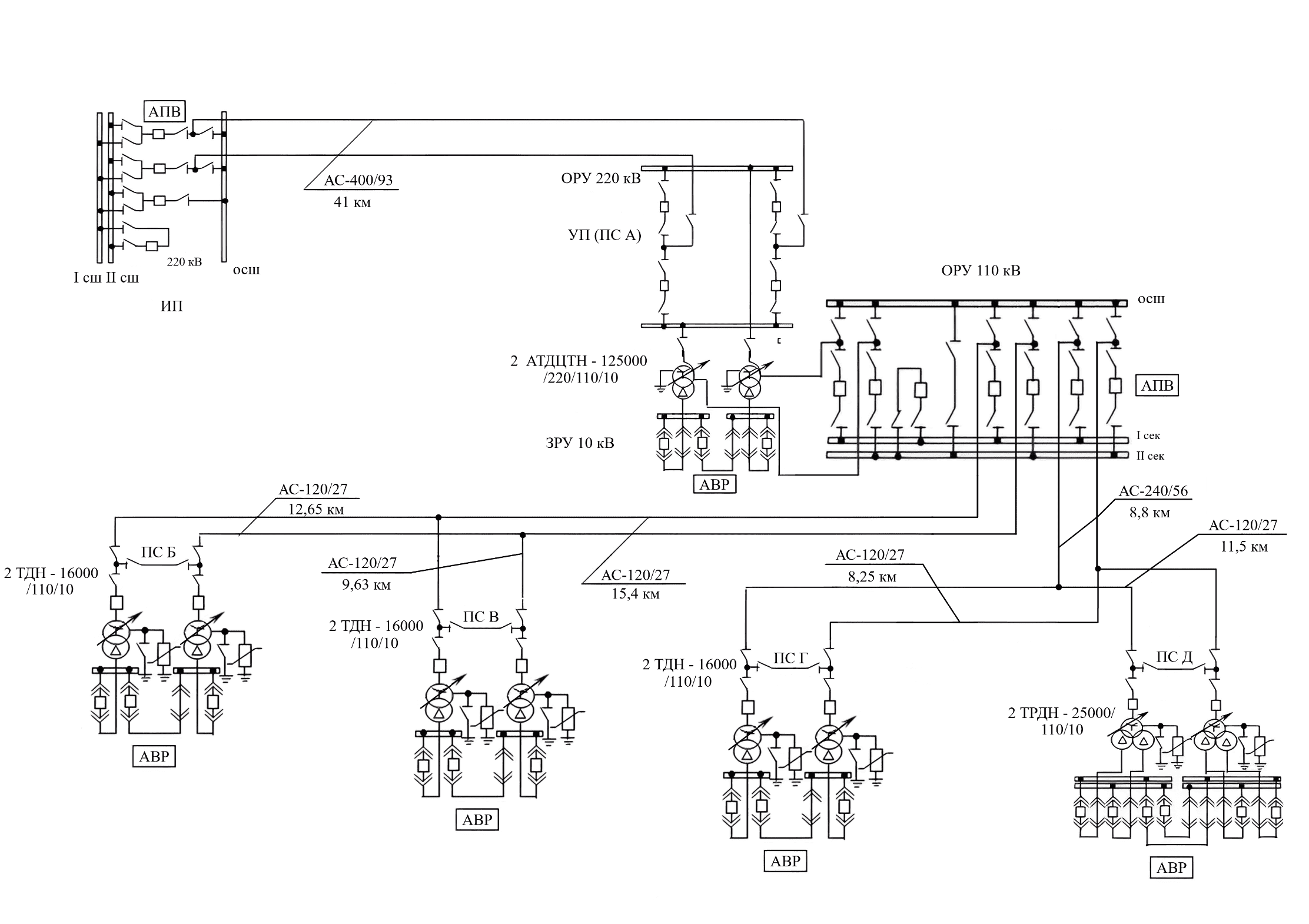

- Составление итоговой конфигурации сети и принципиальной схемы

Рисунок 1.16 – Пример конфигурации электрической сети

Рисунок 1.17 – Пример принципиальной схемы сети

ВЫВОДЫ

По результату выполнения данной работы будет получен расчет электрических нагрузок предприятия и определен центр электрических нагрузок. Для решения вопроса о схеме внешнего электроснабжения требется произведено технико-экономическое сравнение вариантов схем внешнего электроснабжения предприятия. После этого производится выбор электрооборудования для внешнего и внутреннего электроснабжения, расчет и выбор средств компенсации реактивной мощности предприятия, проводится расчет релейной защиты силового трансформатора ГПП, выполняется расчет защитного заземления и молниезащиты ОРУ ГПП. В результате будет разработана система электроснабжения, отвечающая всем необходимым требованиям по бесперебойности и надежности электроснабжения.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

1. Справочник по проектированию электрических сетей / Под ред. Д.Л. Файбисовича. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2005. – 314 с.

2. Рожкова, Л.Д. Электрическая часть электростанций и подстанций: Электрооборудование станций и подстанций / Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин — М.: Энергия, 1980. – 600 с..

3. Правила устройства электроустановок. - X.: Изд-во «Форт», 2009. - 704 с.

4. Справочник по проектированию электроэнергетических систем / В.В. Ершевич, А.Н. Зейлигер, Г.А. Илларионов и др.; Под. Ред. С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомизат, 1685. – 352 с.

5. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов./Под ред. В. М. Блок.-М.:Высшая школа, 1990.-265с.

6. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования / Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков — М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.

7. Электрические системы и сети / Идельчик В.И. — М.: - Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

8. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения / Под ред. И.А. Баумштейна и М.В. Хомякова. – М.: Энергоиздат, 1981. – 656 с.

9. Электрические сети и системы: Учеб. Пособие для электроэнергет. Спец. вузов. / Блок В. М. - М.: шк., 1986.-430 с.:ил.

10. Типовые материалы для проектирования 407-03-456.87. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств напряжением 6 – 750 кВ подстанций. – ВГПИ и НИИ «Энергосетьпроект», 1987. – 76 с.