Пути снижения негативного влияния деятельности птицеводческих предприятий на окружающую среду

Содержание

- Введение

- 1. Актуальность темы

- 2. Цели и задачи исследования

- 3. История развития российского птицеводства

- 3.1 Дореволюционный период (до 1917 года)

- 3.2 Советский период (1917–1991)

- 3.3 Постсоветский период (1991–2000-е)

- 3.4 Современный период (с 2010-х)

- 4. Анализ экологических проблем птицеводческой отрасли

- 5. Загрязнение атмосферного воздуха

- 6. Сточные воды птицефабрик

- 7. Накопление твердых отходов производства

- 8. Пути снижения влияния отходов птицеводческих предприятий на окружающую среду

- 9. Утилизация и обезжиривание отходов

- 10. Инсинераторы для утилизации отходов

- 10.1 Назначение инсинераторов

- 10.2 Принцип работы инсинератора

- Выводы

- Список источников

Введение

Любое производство несет в себе потенциальные риски для экологии, так как в ходе технологических процессов выделяются вредные вещества в атмосферу, образуются жидкие и твердые отходы, а оборудование может создавать шумовое загрязнение. Все это способно оказывать отрицательное влияние на окружающую среду. Оценка влияния птицеводческих предприятий на экологию заключается в анализе возможного негативного воздействия на природные компоненты и разработке мер, направленных на снижение и предотвращение вредных последствий.

1. Актуальность темы

Проблема загрязнения окружающей среды остро стоит перед человечеством. Ежегодно промышленные предприятия накапливают огромное количество отходов. В связи с этим тема утилизации и обезвреживания отходов, в том числе биологических отходов птицефабрик, является очень актуальной.

2. Цели и задачи исследования

Основная задача проведённого исследования направлена на минимизацию влияния птицеводческих хозяйств на элементы окружающей среды: атмосферу, поверхностные и подземные воды, почвенные ресурсы, флору и фауну, а также на здоровье людей, социальные и экономические аспекты региона, где расположено производство. В ходе работы были определены ключевые задачи:

- выявление факторов негативного влияния птицеводческих предприятий на экологию (выбросы вредных веществ в воздух, сбросы загрязнённых вод, образование твёрдых отходов);

- изучение способов снижения потенциального ущерба для окружающей среды;

- анализ достоинств и недостатков применения инсинераторов;

- предложена методика переработки и обезвреживания биологических отходов птицеводства с использованием инсинераторов;

- рассмотрены технологии и оборудование для обработки биологических отходов, выделены их сильные и слабые стороны.

3. История развития российского птицеводства

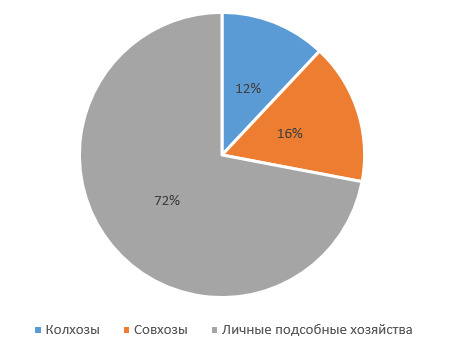

В XVIII–XIX веках птицеводство в России развивалось как важная отрасль сельского хозяйства. Основное внимание уделялось разведению кур, гусей, уток и индеек. Птицеводство носило преимущественно натуральный характер: птицу выращивали для личных нужд крестьянских хозяйств, а также для продажи на местных рынках. В XVIII веке начали появляться первые крупные птицеводческие хозяйства, принадлежавшие дворянам и помещикам. В XIX веке с развитием товарно-денежных отношений птицеводство стало более коммерциализированным. Увеличился экспорт птицы и яиц, особенно в Европу. Однако технологический уровень оставался низким: преобладало экстенсивное ведение хозяйства, а селекционная работа практически отсутствовала. Лишь к концу XIX века начали внедряться первые научные методы разведения птицы [1].

Рисунок 1 – Соотношение видов содержания птицы в 1961 году.

История российского птицеводства делится на несколько ключевых периодов.

3.1 Дореволюционный период (до 1917 года)

Дореволюционный период развития российского птицеводства характеризовался преобладанием натурального хозяйства. Птицеводство было в основном крестьянским, с акцентом на разведение кур, гусей и уток для личных нужд. Промышленное птицеводство только начинало формироваться, преимущественно в помещичьих хозяйствах, где внедрялись европейские технологии. В конце XIX — начале XX века начали появляться первые специализированные птицеводческие хозяйства, особенно в центральных и южных регионах России. Развивалась селекция: выводились местные породы кур, такие как орловская и юрловская, отличающиеся выносливостью и продуктивностью.

Важную роль сыграло создание в 1902 году Российского общества птицеводства, которое способствовало распространению знаний и передовых методов. Однако из-за слабой механизации и недостатка кормовой базы птицеводство оставалось малопродуктивным. К 1917 году птицеводство в России всё ещё отставало от европейских стран, но заложенные в дореволюционный период основы стали важным этапом для его дальнейшего развития [2].

3.2 Советский период (1917–1991)

Советский период в развитии российского птицеводства характеризовался масштабной индустриализацией отрасли. В 1920–1930-е годы началось создание крупных птицефабрик, что позволило перейти от мелких крестьянских хозяйств к промышленному производству. В послевоенные годы, особенно в 1950–1960-е, акцент был сделан на селекцию, что привело к выведению высокопродуктивных пород кур, таких как леггорн. В 1970–1980-е годы птицеводство стало одной из ведущих отраслей сельского хозяйства благодаря внедрению современных технологий, механизации и автоматизации процессов. Однако недостатки централизованного планирования, такие как нехватка кормов и низкая эффективность управления, сдерживали развитие. Тем не менее, к концу советского периода СССР занимал одно из лидирующих мест в мире по производству яиц и мяса птицы [2].

3.3 Постсоветский период (1991–2000-е)

После распада СССР российское птицеводство пережило глубокий кризис из-за разрыва экономических связей, нехватки кормов, устаревших технологий и снижения инвестиций. В 1990-х годах производство мяса птицы и яиц резко сократилось. Однако с начала 2000-х годов отрасль начала восстанавливаться благодаря государственной поддержке, внедрению современных технологий и привлечению частных инвестиций. Были построены крупные птицефабрики, ориентированные на интенсивное производство. Важным этапом стало развитие селекции и генетики, что позволило повысить продуктивность птицы. Также улучшилась логистика и кормовая база. К 2010-м годам Россия достигла самообеспеченности по мясу птицы и яйцам, а экспорт начал расти. Однако остаются вызовы: зависимость от импортного оборудования, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, а также необходимость повышения конкурентоспособности на мировом рынке [3].

3.4 Современный период (с 2010-х)

Современный период развития российского птицеводства характеризуется устойчивым ростом производства, внедрением передовых технологий и повышением конкурентоспособности отрасли. За последние годы достигнута высокая степень самообеспеченности мясом птицы и яйцами, что связано с модернизацией предприятий, улучшением генетики птицы и оптимизацией кормовой базы.

На территории Донецкой Народной Республики работают крупные птицеводческие хозяйства: ООО Птицефабрика Новоазовская

, ООО Птицефабрика Пролетарская

, ООО РОЗ-АГРО

, ООО Экопродторг

(Птицефабрика Шахтерская

).

4. Анализ экологических проблем птицеводческой отрасли

Экологические проблемы птицеводческой отрасли делятся на три направления:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнения водного бассейна стоками птицеводческих предприятий;

- накопление отходов производства.

Рассмотрим каждую проблему подробно.

5. Загрязнение атмосферного воздуха

В воздух от птицефабрик попадают следующие загрязняющие вещества:

- аммиак. 4 класс опасности. При легком отравлении наблюдаются раздражение слизистых оболочек глаз, носа и горла, слезотечение, кашель, першение в горле. При более сильном воздействии возможны головная боль, тошнота, рвота, затрудненное дыхание, боль в груди, отек дыхательных путей. Тяжелая интоксикация может привести к химическому ожогу дыхательных путей, отеку легких, потере сознания, судорогам и даже смерти;

- сероводород. 2 класс опасности. При легком отравлении наблюдаются раздражение слизистых оболочек (глаз, носа, горла), головная боль, тошнота и слабость. Средняя степень интоксикации сопровождается кашлем, одышкой, головокружением, рвотой и возможной потерей сознания. Тяжелое отравление вызывает судороги, отек легких, кому и может привести к летальному исходу из-за угнетения дыхательного центра;

- пыль. 3 класс опасности. Содержит бактерии, бактериальные токсины и остатки куриной кожи;

- оксиды азота. 3 класс опасности. Выделяются куриным навозом и входят в состав смога;

- вредные микроорганизмы. Выделяемые курами, используемыми для производства продуктов питания;

- метан. 4 класс опасности. Вызывает ощущение головокружения, затруднение дыхания, интенсивную головную боль, учащённое сердцебиение и нарушение координации движений [4].

Птицефабрики, несмотря на свою важную роль в обеспечении населения продуктами питания, являются источником значительного химического загрязнения окружающей среды. Выбросы в атмосферу, содержащие широкий спектр вредных веществ, оказывают негативное воздействие как на здоровье человека, так и на экосистемы. Ключевыми загрязнителями являются аммиак (NH3), сероводород (H2S), метан (CH4), а также менее заметные, но не менее опасные компоненты, такие как метиловый спирт (CH3OH), различные крезолы (метилфенолы), органические кислоты (например, уксусная, пропионовая), альдегиды (формальдегид, ацетальдегид), углекислый газ (CO2) и значительное количество различных микроорганизмов. Высокие концентрации этих веществ вблизи птицефабрик вызывают у людей раздражение дыхательных путей, аллергические реакции, головные боли, а в тяжёлых случаях – более серьёзные респираторные заболевания. Сероводород, например, в высоких концентрациях может быть смертельно опасен. Кроме того, аммиак и сероводород обладают коррозионными свойствами, что приводит к преждевременному износу оборудования и увеличению расходов на его ремонт и замену [4].

Влияние на экосистему также весьма существенно. Аммиак, попадая в почву и водоемы, нарушает кислотно-щелочной баланс, изменяет состав микрофлоры почвы, приводит к эвтрофикации водоемов (избыточному росту водорослей) и гибели водных организмов. Серовододород токсичен для растений и животных, подавляя их рост и развитие. Метан, являясь парниковым газом, вносит свой вклад в глобальное изменение климата. Накопление органических кислот и альдегидов в почве также негативно влияет на ее плодородие. Даже углекислый газ, хотя и является естественным компонентом атмосферы, в повышенных концентрациях способствует парниковому эффекту. Не стоит забывать и о распространении болезнетворных микроорганизмов из птичников, которые могут заразить как диких, так и домашних животных, а также человека.

Дополнительный вклад в загрязнение вносит утилизация павших птиц. Процесс разложения сопровождается выделением токсичных газов, создавая неприятные запахи и распространяя инфекционные агенты. Неправильное захоронение павших птиц может привести к загрязнению грунтовых вод и почвы патогенными микроорганизмами и токсичными продуктами разложения [5].

Минимизация негативного воздействия птицефабрик требует комплексного подхода. Это включает в себя:

- применение современных систем вентиляции: эффективные системы вытяжной вентиляции с очисткой воздуха помогут снизить концентрацию вредных веществ в воздухе птичников и предотвратить их распространение за пределы территории. Оптимальный микроклимат внутри птичника также положительно сказывается на здоровье птицы и производительности;

- внедрение систем очистки воздуха: использование биофильтров, скрубберов и других очистных сооружений позволит эффективно улавливать и нейтрализовать вредные выбросы. Выбор конкретной системы очистки зависит от объемов производства и специфики выбросов;

- оптимизация технологических процессов: совершенствование технологий кормления и содержания птицы, использование кормовых добавок, снижающих количество аммиака в помете, могут значительно уменьшить объемы вредных выбросов;

- улучшение методов утилизации отходов: компостирование, анаэробное сбраживание, использование птичьего помета в качестве удобрения (после соответствующей обработки) – все эти методы способствуют уменьшению количества отходов и превращению их в полезные ресурсы;

- строгое соблюдение санитарных норм и правил: регулярная дезинфекция помещений, соблюдение правил биологической безопасности, контроль за состоянием оборудования – все это является залогом снижения уровня загрязнения;

- рациональное размещение птицефабрик: расстояние от птицефабрик до жилых зон должно соответствовать санитарным нормам, чтобы свести к минимуму воздействие вредных выбросов на здоровье населения [5].

Только комплексный подход, объединяющий технические, технологические и организационные меры, позволит снизить негативное воздействие птицефабрик на окружающую среду и здоровье человека.

6. Сточные воды птицефабрик

Сточные воды птицефабрик содержат органические соединения, азот, фосфор, патогены и остатки корма. Для их утилизации необходим комплексный подход. Основные методы очистки включают механическую фильтрацию (удаление крупных частиц), биологическую очистку (аэробные и анаэробные процессы разложения органики) и химическую очистку (коагуляция и флокуляция для удаления фосфатов и соединений азота).

Для снижения нагрузки на окружающую среду применяются системы оборотного водоснабжения, в которых очищенная вода используется повторно. Также эффективны отстойники и естественные очистные сооружения.

Важно соблюдать местные экологические нормы и внедрять технологии, сокращающие объем сточных вод, например, химическую уборку помещений. Регулярный мониторинг состава стоков и контроль технологических процессов помогут минимизировать вред экосистемам [6].

Загрязнения от сточных вод птицефабрик делятся на органические и неорганические.

Органические загрязнения включают помет, остатки корма, жиры, белки и другие биологические отходы. Они повышают уровни БПК и ХПК в водоемах, вызывая эвтрофикацию — чрезмерный рост водорослей и гибель водных организмов.

Неорганическое загрязнение связано с использованием химических веществ, таких как дезинфицирующие средства, антибиотики, гормоны роста и тяжелые металлы. Эти вещества накапливаются в почве и воде, нарушая экосистемы и угрожая здоровью человека.

Оба типа загрязнения требуют эффективной очистки, включая механическую, биологическую и химическую очистку, чтобы уменьшить их воздействие на окружающую среду [6].

7. Накопление твердых отходов производства

Накопление твердых отходов в птицеводстве является существенной экологической и экономической проблемой. К основным видам отходов относятся птичий помет, подстилочные материалы, остатки корма и перья. Помет богат азотом, фосфором, калием и органическими соединениями, что делает его полезным для удобрения почвы. Однако при неправильном хранении он выделяет аммиак, метан и другие вредные вещества, загрязняющие атмосферу и водные ресурсы.

Для снижения негативного воздействия необходимо наладить систему сбора, хранения и переработки отходов. Помет можно компостировать, высушивать или использовать в биогазовых установках для производства энергии. Подстилочные материалы, такие как солома или опилки, также могут стать ценным удобрением после переработки.

Эффективное управление отходами требует соблюдения санитарных норм, использования герметичных контейнеров для хранения и регулярного вывоза. Внедрение технологий переработки не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и превращает отходы в полезные ресурсы, что приносит экономическую выгоду предприятиям [7]. Длительное хранение навоза на открытых площадках загрязняет почву, а также подземные и поверхностные водные источники. В верхних слоях почвы на таких участках на глубине до 40 см содержание минерального азота может достигать 4950 кг/га, в том числе 2500 кг/га нитратного азота, что в 17 раз превышает допустимые значения для незагрязненных территорий.

Неправильное обращение с навозом не только наносит серьезный вред окружающей среде, ухудшая состояние прилегающих земель, но и приводит к потере ценного органического материала, который мог бы стать основой для производства эффективных удобрений [8].

Экскременты взрослых птиц содержат органические соединения, такие как белки, жиры и углеводы, а также минеральные элементы, включая азот, фосфор и калий. Эти вещества играют важную роль в природных циклах, так как являются ценными удобрениями. Азот способствует росту растений, фосфор участвует в энергетических процессах, а калий улучшает устойчивость к болезням. Органические соединения разлагаются микроорганизмами, обогащая почву гумусом. Таким образом, птичий помёт не только утилизирует отходы, но и поддерживает экологический баланс, способствуя плодородию почвы [9].

Птичий помет после сбора действительно имеет высокую влажность, обычно около 60–80%. Это связано с его составом, который включает воду, непереваренные остатки корма, мочевую кислоту и другие органические вещества. Высокая влажность делает помет склонным к быстрому разложению и выделению аммиака, что требует осторожного обращения. Для снижения влажности и улучшения хранения помет часто подсушивают или смешивают с абсорбирующими материалами, такими как опилки или солома. Это также облегчает его использование в качестве органического удобрения.

Навоз приобретает сыпучие свойства после высыхания или частичного разложения, что влияет на выбор техники для его утилизации. Для работы с таким навозом подходят устройства с ленточными или шнековыми транспортерами, а также механизмы для перемешивания и распределения. Важно учитывать влажность, плотность и структуру массы, чтобы избежать забивания оборудования. Для эффективной утилизации можно использовать компостирование, гранулирование или внесение в почву как удобрение. Технология должна обеспечивать равномерное распределение и предотвращать потери питательных веществ.

Для разработки оптимальной технологии эффективного использования птичьего помета в сельском хозяйстве необходимо учитывать все вышеперечисленные факторы.

8. Пути снижения влияния отходов птицеводческих предприятий на окружающую среду

Для уменьшения образования отходов необходимо:

- создание замкнутых циклов производства, путём внедрения новых безотходных технологий;

- утилизация отходов;

- обезжиривание отходов;

- переработка отходов.

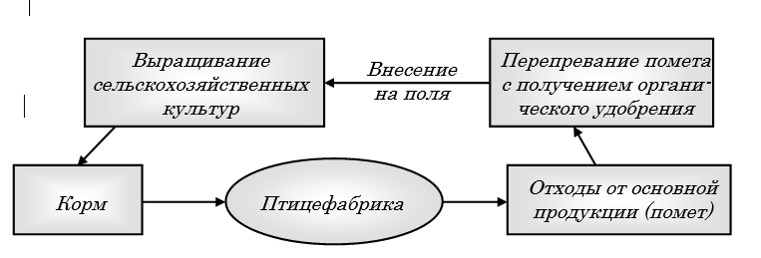

Как сказано выше одним из возможных путей уменьшения отходов является создание замкнутых циклов производства.

Схема замкнутого цикла приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема организации замкнутого цикла производства продукции в птицеводстве и переработки помета.

9. Утилизация и обезжиривание отходов

Переработка отходов — процесс переработки и дальнейшего использования отходов с целью минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Данный метод позволяет повторно использовать материалы, сокращая объемы отходов и сохраняя природные ресурсы.

Переработка отходов играет ключевую роль в снижении загрязнения окружающей среды и способствует переходу к устойчивому развитию. Является важным элементом современной экологической стратегии, направленной на сохранение природных ресурсов и улучшение экологической обстановки [10].

Обезвреживание отходов — это процесс уменьшения или полного устранения вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека. Оно включает методы, такие как сжигание, химическая нейтрализация, биологическая переработка или захоронение на специализированных полигонах. Цель — минимизировать токсичность, предотвратить загрязнение почвы, воды и воздуха, а также снизить риск распространения инфекций. Современные технологии позволяют перерабатывать отходы в полезные материалы, например, энергию или вторичное сырьё. Важно соблюдать экологические нормы и использовать безопасные методы, чтобы избежать негативных последствий для экосистем и населения [10].

10. Инсинераторы для утилизации отходов

Инсинераторы — это специализированные установки для термического уничтожения отходов. Они работают при высоких температурах (от 800 до 1200°C), что позволяет эффективно обезвреживать опасные отходы, включая медицинские, биологические, химические и промышленные. Основные преимущества: минимизация объема отходов, уничтожение патогенов и токсичных веществ, снижение экологической нагрузки. Современные инсинераторы оснащены системами очистки дымовых газов, что минимизирует выбросы вредных веществ. Они используются в больницах, лабораториях, на производствах и в портах. При выборе важно учитывать производительность, тип отходов, требования к экологической безопасности и наличие сертификатов [11].

Основными узлами инсинератора являются:

- камера сгорания — основное пространство, где происходит термическое разложение отходов при высоких температурах (обычно 800–1200°C);

- горелочное устройство — обеспечивает подачу топлива и воздуха для поддержания процесса горения;

- система подачи отходов — механизм для загрузки отходов в камеру сгорания (конвейеры, шнеки и т.д.);

- система дожигания — вторичная камера для полного сжигания газов, образующихся в процессе;

- система очистки дымовых газов — включает фильтры, скрубберы и катализаторы для удаления вредных веществ (пыль, кислоты, диоксины);

- теплообменник — используется для утилизации тепловой энергии, выделяемой при сжигании;

- дымоход — выводит очищенные газы в атмосферу;

- система управления — контролирует и регулирует параметры работы (температура, подача воздуха, давление);

Каждый узел играет ключевую роль в обеспечении эффективного и экологически безопасного процесса утилизации отходов [11].

10.1 Назначение инсинераторов

Технология утилизации отходов, применяемая в инсинераторах, основана на термической деструкции отходов, что позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Плюсы и минусы технологий сжигания.

Преимущества современных установок:

- долговечность и надежность в эксплуатации;

- автоматизация процессов. Управление выбросами и контроль продуктов сгорания осуществляется автоматически, что требует минимального участия оператора;

- возможность получения тепловой энергии для отопления;

- возможность переработки медицинских отходов классов

А

,Б

,В

и в редких случаях —Г

;

Недостатки оборудования:

- высокая стоимость установок;

- затраты на топливо для поддержания процесса сжигания.

10.2 Принцип работы инсинератора

Инсинератор — это устройство для термического уничтожения отходов путем сжигания при высоких температурах (обычно 800–1200 °C). Принцип работы основан на поэтапной обработке отходов. Сначала сырье загружается в камеру сгорания, где под воздействием высокой температуры происходит пиролиз — разложение органических веществ без доступа кислорода. Затем в камере дожигания образовавшиеся газы сжигаются с избытком кислорода, что обеспечивает полное уничтожение вредных веществ.

Тепло, выделяемое при сжигании, может использоваться для нагрева воды или выработки электроэнергии. Остатки (зола и шлак) обезвреживаются и утилизируются. Современные инсинераторы оснащены системами очистки дымовых газов (фильтры, скрубберы), что минимизирует выбросы вредных веществ в атмосферу.

Инсинераторы применяются для утилизации медицинских, биологических, промышленных и бытовых отходов, обеспечивая экологическую безопасность и сокращение объема отходов до 90% [12].

Процедура:

Отходы поступают в камеру сгорания, где перерабатываются при температуре от 900 до 9500 градусов. Остаточные продукты в виде густого дыма направляются в камеру дожигания для полного уничтожения. Минеральные компоненты остаются в первой камере в виде стерильной золы, а во второй камере продукты сгорания окончательно нейтрализуются под воздействием высоких температур. Это исключает выброс опасных веществ в атмосферу.

На выходе образуется дым, очищенный от вредных примесей, который выбрасывается через дымоход, не нанося вреда окружающей среде. Система газоочистки инсинератора устраняет характерный запах и цвет дыма, делая его безопасным.

Для эффективной утилизации отходов используются установки серий VOLKAN и HURIKAN. Данные установки предназначены для высокотемпературного сжигания, уничтожения и переработки промышленных, бытовых, медицинских и биологических отходов. Установки обеспечивают экологически чистую термическую утилизацию отходов [12].

Выводы

Применение инсинераторных установок серий VOLKAN и HURIKAN на птицеводческих предприятиях для уничтожения и переработки отходов позволяет эффективно решать ключевые задачи в сфере управления отходами. Среди них: сокращение потребности в выделении земельных участков под полигоны для захоронения, использование тепловой энергии, вырабатываемой установками, снижение класса опасности отходов, что способствует улучшению экологической обстановки. Также достигается экономия бюджетных средств на содержание системы утилизации отходов, снижается потребление природного газа и других энергоресурсов благодаря выработке энергии в процессе работы оборудования.

Установки обеспечивают высокий уровень эпидемиологической безопасности, позволяя уничтожать отходы непосредственно в местах их образования, что способствует поддержанию ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия. Они также помогают предотвращать и устранять последствия чрезвычайных ситуаций, таких как вспышки заболеваний животных или разливы нефти, минимизируя необходимость транспортировки отходов.

Отказ от использования таких установок приводит к необходимости захоронения отходов на полигонах, что имеет ряд недостатков: увеличение площади земель под полигоны и их санитарные зоны, постоянное негативное воздействие на окружающую среду, высокие затраты на экологический мониторинг, невозможность извлечения полезных компонентов из отходов и риск самовозгорания.

Анализ применения установок VOLKAN и HURIKAN подтверждает их экономическую и экологическую целесообразность.

Список источников

- Кисляков, А. Н. История развития птицеводческой отрасли в России / Аграрный вестник Урала – 2012. - № 3(95). - 32-33 с.

- Финисов, В. И. К 50-летию промышленного птицеводства/ Комбикорма – 2015 - №6. - С. 14-19.

- Лысенко, В. П. Переработка отходов птицеводства: учеб. пособие / В. П. Лысенко, В. Г. Тюрин. – Москва : ВНИИгеосистем, 2016. - 426 с.

- Перечень вредных (загрязняющих) веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в сфере охраны атмосферного воздуха. [Электронный ресурс] : принят Постановление Правительства Донецкой Народной Республики 5 апреля 2019 года, № 6-1

- Свойства и состав сточных вод птицефабрик. [Электронный ресурс]: Агроархив сельскохозяйственные материалы. Режим доступа: [Ссылка].

- Капустин, В.П., Уйменов, А.В. Переработка отходов животноводства и птицеводства / Вопросы современной науки и практики – 2007.

- Лысенко, В.П. Утилизация птичьего помета на птицефабриках – пути решения. [Электронный ресурс] / Лысенко, В.П. // Отраслевой портал о промышленном птицеводстве в России. Режим доступа: [Ссылка].

- Лысенко, В.П. Экологические проблемы птицефабрик России и роль биотехнологии в переработке органических отходов. [Электронный ресурс] / Лысенко, В.П. //Отраслевой портал о промышленном птицеводстве в России. Режим доступа: [Ссылка].

- Поташников, Ю.М. Утилизация отходов производства и потребления : учеб. пособие. / Поташников, Ю.М. – Тверь.: Издательство ТГТУ, 2004.– 107 с.

- Инсинераторная установка для сжигания отходов. [Электронный ресурс] : Проблемы экологии и организация жизни, 2024 Эко-life. Режим доступа: [Ссылка].

- Оценка воздействия на окружающую среду инсинераторов серии

VOLKAN

иHURIKAN

ОООЭко-Спектрум

г. Краснодар, 2016 . - Материалы оценки воздействия на окружающую среду для объект

Технологический регламент процесса термического обезвреживания и утилизации производства и потребления, медицинских и биологических в установках VOLKAN и HURIKAN ООО

Том 1. Книга 1. 2020.Эко-Спектрум