Электронная библиотека

Разделы:

E-mail:

Примечания:

|

Кошкарев Ян Михайлович Текущий раздел

Источник

5. Севастьянов Ю.Л., Долгополов Н.Н., Бурьян Ю.Л. Изменения электрических характеристик при тепловом и диэлектрическом нагреве угля//ДАН СССР. 1950. Т.74. № 4.С.755-757. Текст

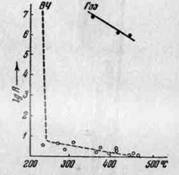

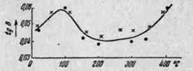

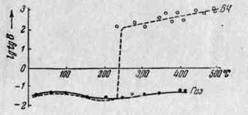

Ход изменений электрофизических характеристик угля — диэлектрической постоянной, добротности, сопротивления — с несомненностью устанавливает совершенно различный механизм превращения вещества угля при тепловом и при диэлектрическом нагреве. При наблюдениях с помощью обычных теплоизмерительных приборов (термометр, пирометр) также заметно различие в поведении угля при одной и той же температуре в зависимости от способа нагрева в интервале 240—340°; химический анализ продуктов разложения угля по основным составляющим, однако, не показывает значительных колебаний их состава, несмотря на различные условия образования. Изменение омического сопротивления угля с ростом температуры было исследовано рядом советских авторов. А. А. Агроскиным и И. Г. Петренко было показано, что при нагреве угля в электрической печи его удельное сопротивление падает с величины порядка 1010 Ω см при комнатной температуре до 5—50 Ω см при 950°. Нами производилось исследование изменения омического сопротивления и тангенса угла потерь угля (величины, обратной добротности) при нагреве угля электрическим полем высокой частоты и при нагреве газовой горелкой. Кроме того, были проведены опыты по изучению изменений диэлектрической постоянной угля при ла-греве его газовой горелкой (в условиях высокочастотного нагрева аналогичные измерения диэлектрической постоянной в изучавшихся пределах температур исключены, так как вещество обладает свойствами проводника). В качестве объекта исследования был взят мелкоизмельченный длиннопламенный уголь с диаметром частиц менее 0,3 мм, который подвергался высокочастотному и тепловому нагреву до 450—500°. При комнатной температуре сопротивление взятого количества угля было больше 100 МΩ и при нагреве до 240° осталось больше этой величины. В тех случаях, когда нагрев производился полем ВЧ, при 240—270°: происходило бурное выделение газа из угля и его сопротивление резко падало до 3—5 Ω. При дальнейшем нагреве сопротивление угля медленно уменьшалось и при 500° составляло 0,7—0,8 Ω. При нагреве горелкой сопротивление угля оставалось больше 10 МΩ вплоть до 340°, после чего постепенно падало и при 400 было порядка 1 МΩ. На рис. 1 приведены кривые омического сопротивления угля при нагреве его полем ВЧ и газовой горелкой. Определение зависимости тангенса угла потерь угля от температуры показало, что при нагреве горелкой от 20 до 400° эта величина изменяется в пределах от 0,040 до 0,052. Соответствующая кривая приведена на рис. 2. Максимум при 100° связан, очевидно, с удалением влаги из угля, а нерезкий минимум между 200 и 300° — с выделением из угля продуктов пиролиза. При нагреве полем ВЧ выше 250° уголь из диэлектрика становится проводником, вследствие чего определение тангенса угла потерь для угля в последующих интервалах температуры теряет смысл. В целях сравнения с тепловым нагревом мы в случае нагрева полем ВЧ ввели расчетную характеристику угля, эквивалентную тангенсу угла потерь и определяемую как отношение реактивного сопротивления взятого объема угля к его активному сопротивлению. Соответствующие кривые приведены на рис. 3. Диэлектрическая постоянная угля при нагреве его горелкой определялась нами на основе измерений емкости взятого объема угля при температуре до 450°. Соответствующая кривая приведена на рис. 4. Нагрев исследуемого угля в количестве 14 г производился в графитовом стакане, вставленном в стандартную реторту, выполненную из силумина. Одним из электродов являлся графитовый стакан, другим --стальной палец в графитовой рубашке,- установленный на оси стакана. Поле высокой частоты создавалось двухтактным генератором, собранным на лампах ГК-3000. Мощность генератора 2 кВт. Генерируемая частота 43 Мгц.

|

||||||||||||

|