Реферат по теме выпускной работы

Содержание

- Введение

- 1. Цели и задачи исследования

- 2. Методы и объект исследования

- 3. Понятие эрозии почвы

- 4. Опасность эрозии почвы

- 5. Факторы, вызывающие эрозию почв

- 6. Противоэрозионные мероприятия

- Выводы

- Список источников

Введение

Эрозия почв является одной из наиболее значимых экологических проблем, оказывающих негативное воздействие на сельское хозяйство, водные ресурсы и экосистемы в целом [1]. В условиях изменения климата и увеличения антропогенной нагрузки на природные ресурсы, выявление и предотвращение эрозионно-опасных участков становится особенно актуальным. Использование ГИС и ЦММ, в свою очередь, позволяет проводить комплексный анализ эрозионных процессов, учитывая различные факторы, влияющие на эрозию, такие как уклон местности, тип почвы, растительный покров и климатические условия и т.д [2].

Данные технологии применяются практически в любой сфере деятельности: кадастр (земельный, водный, лесной, недвижимость); градостроительство, здравоохранение, торговля и маркетинг, бизнес, наука и образование, сельское хозяйство и так далее. Это связано с тем, что человек в современном мире проходит через огромный объём информации. Физически обработать полученную информацию, а тем более, передать другим не представляется возможным. В связи с этим, возникают проблемы сбора, хранения и анализа полученной информации. Следовательно, требуется современные средства, основанные на компьютерных технологиях, позволяющие решать данные проблемы. Именно компьютерные технологии в современных реалиях составляют основу хранения и обработки данных [3].

1. Цели и задачи исследования

Целью магистерской работы - определение факторов эрозийной опасности выбранного участка и разработка ГИС проекта для определения по разработанной шкале эрозионной опасности территории.

Задачи исследования включают:

- Выявить факторы эрозийной опасности на участке и дать им числовую характеристику каждого фактора эрозийной опасности и применить ГИС-анализ для прогнозирования эрозионной опасности по картографическому материалу.

- Разработать ГИС-проект, определяющий по разработанной шкале эрозионную опасность территории и числовые характеристики каждого фактора эрозионной опасности.

- Обосновать и предложить комплекс противоэрозионных мероприятий.

2. Методы и объект исследования

Методика исследования - анализ и систематизация теоретических сведений по решению поставленной задачи на основании научно- методических данных и интернет-ресурса, разработка ГИС-проекта по прогнозированию эрозийной опасности. Объектом исследования являются – факторы эрозионной опасности, а предметом исследования - автоматизированный анализ и прогноз эрозионной опасности.

Результатом является ГИС-проект, определяющий эрозионную опасность территорий, который в дальнейшем может быть использован для разработки рекомендаций по предотвращению эрозии и улучшению управления земельными ресурсами, что способствует устойчивому развитию сельского хозяйства и сохранению природных экосистем [4].

3. Понятие эрозии почв

Понятие эрозия с латинского означает «разъедание» и характеризуется разрушением почвы и горных пород под воздействием водных потоков и ветра. Под эрозией почвы – понимается разрушение плодородного (верхнего слоя) земли. В зависимости от темпа развития различают геологическую и антропогенную эрозию [5].

Геологическая эрозия представляет собой естественные процессы, которые происходят на геологических временных масштабах. Она связана с долгосрочными природными процессами, такими как ветровая и водная эрозия, химическое разложение минералов и физическое воздействие внешних сил на поверхность земли. Темп развития геологической эрозии часто невидим и происходит на протяжении миллионов лет. Примеры геологической эрозии включают в себя формирование долин, каньонов, плато и других природных ландшафтов. Эти процессы могут быть вызваны как климатическими факторами, такими как осадки и температурные изменения, так и геологическими характеристиками, такими как типы горных пород.

Ускоренная эрозия является результатом воздействия антропогенных или природных факторов, которые увеличивают темп эрозии в сравнении с естественными геологическими процессами [6]. Этот тип эрозии часто вызывается человеческой деятельностью, такой как сельское хозяйство, лесозаготовки, строительство или изменения в растительности. Ускоренная эрозия может происходить на гораздо более коротких временных интервалах, чем геологическая, и иметь значительные последствия для почвенного покрова и ландшафта. Этот процесс часто включает в себя потерю плодородного слоя почвы, образование оврагов, изменение речных русел и другие деградационные явления. Ускоренная эрозия требует внимания и управления для предотвращения негативных воздействий на окружающую среду и сельское хозяйство. Эрозионные процессы, в зависимости от воздействующего разрушающего фактора делятся на 2 вида: водяная и ветровая [7] .

Водная эрозия [8-9] – это процесс вымывания потоками воды или дождем частиц грунта с последующим переносом и отложением в водоемах и низинах (см. рис 1.1).

Рисунок 1 – Водная эрозия почв

При определении состояния эродированных земель, водная эрозия делится на два вида: естественного и антропогенного происхождения. К естественному относится поверхностную и линейную [10-11].

- Поверхностная. Чаще всего наблюдается на склонах при уклоне от 1-2° и представляет собой разлив водного потока. Чем больше уклон, тем интенсивнее смыв почвы. Интенсивность смыва зависит от экспозиции склона и типа почвы. Глинистые и суглинистые почвы с сильно распыленной структурой подвержены смыву в большей степени, чем супесчаные с хорошей водопроницаемостью.

- Линейная. Смыв почвы на склонах происходит в результате ручейковой эрозии с образованием вначале небольших размывов и промоин, которые впоследствии могут развиться в овраги . Овраг это уже самое верхнее связующее звено эрозионной сети между поверхностью бассейнов и долинами рек и балок. Максимальная глубина вреза оврагов и балок является показателем местного базиса эрозии – горизонтальной поверхностью, на уровне которой стекающие водные потоки теряют свою размывающую силу.

В зависимости от формы выпадения осадков выделяют два типа эрозии от стока дождевых осадков и от стока талых вод. Эрозия от стока талых вод, как правило, охватывает большие территории и определяется запасами воды снежного покрова, интенсивностью снеготаяния и инфильтрационной способности мёрзлой почвы. Ливневая эрозия — охватывает локально, на отдельных территориях и зависит от параметров водного потока, интенсивности выпадающих осадков и параметров дождевых капель.

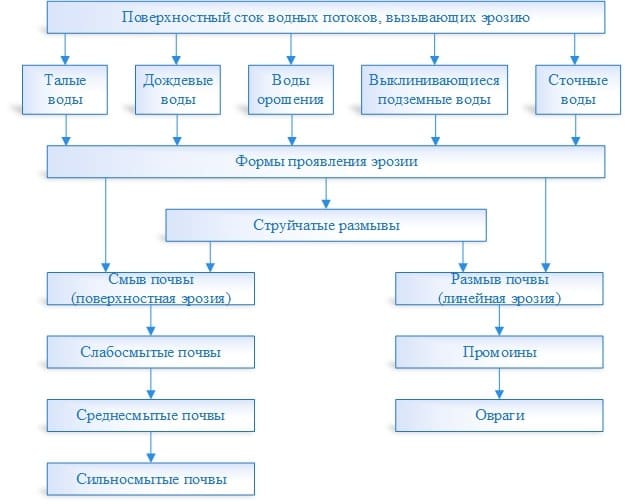

Поверхностный сток временных водных потоков может образоваться не только дождевыми и талыми водами, но и видами орошения, выклинивающимися подземными водами. Классификация водной эрозии почв представлена на рисунке 1.2. Величина поверхностного стока характеризуются коэффициентом стока (Кс), который определяется как отношение объема стекшей воды к объему выпавших осадков[10-11]:

- Слабосмытые – интенсивность смыва плодородного слоя почвы составляет 0,5–1,0 т/га.

- Среднесмытые – 1,0–5,0 т/га.

- Сильносмытые – 5,0–10,0 т/га.

- Слабодефлированные - уменьшение гумусового слоя до 20%.

- Среднедефлированные - уменьшение гумусового слоя на 21-40%.

- Сильнодефлированные - уменьшение гумусового слоя на 41-60%.

- Снижение общей плодородности почвенного слоя.Верхний плодородный слой почвы содержит вещества, необходимые для роста растений, такие как органические вещества, минералы и микроорганизмы. Без этих важных компонентов почва теряет способность плодоношения и обеспечения подходящих условий для роста растений.

- Ухудшение биохимического состава почвы.Потеря важных минералов и микроэлементов в почве снижает уровень pH почвы и нарушает ее структуру, что затрудняет проникновение влаги и воздуха до корневой зоны растений. Ухудшение химических и агрофизических свойств почвы может повысить риск застоя воды и заболеваний растений.

- Снижение урожая.Эрозия почвы может приводить к значительным потерям урожая из-за потери питательных веществ, разделения корневых систем растений и нарушения доступа к воде и кислороду. Кроме того, качество получаемых продуктов также может ухудшаться из-за некачественных питательных свойств почвы и наличия вредных веществ, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека.

- Снижение эффективности химизации.Эрозия может смывать применяемые удобрения и пестициды, что приводит к их потере и недостаточному поглощению растениями. Это снижает эффективность химической обработки почвы и требует дополнительных затрат на повторное внесение удобрений и пестицидов. Кроме того, загрязнение водных ресурсов также может сказаться на качестве воды и участка земли, что приводит к ограничениям на использование химических веществ в данном районе.

- Обрушение зданий и инфраструктуры.Крупные эрозионные процессы, такие как селевые потоки, могут вызывать обрушение зданий и дорог. Это может представлять угрозу для жизни и безопасности людей, а также приводить к значительным материальным потерям.

- Загрязнение рек и водохранилищ.Унесенные частицы почвы могут попадать в реки и водохранилища, вызывая загрязнение, а также ухудшение качества питьевой воды и уничтожению водных экосистем [17].

где

у – сток воды, мм;

х – количество осадков, мм.

В зависимости от величины годового смыва, по степени эродированности почвы подразделяются на следующие категории:

Рисунок 2 – Классификация эрозии почв

К антропогенному происхождению относится ирригационная эрозия. Является одной из разновидностей водной эрозии, возникающей в результате стока оросительных вод по бороздам при поливе в условиях сложного рельефа, когда не соблюдаются технологии орошения. Интенсивность этой эрозии зависит от таких факторов, как экспозиция, форма и крутизна склона, тип и площадь водосбора, а также свойства почвы.

Ветровая эрозия (дефляция) – это полное или частичное разрушение верхнего слоя почвы под действием ветра (см. рис.1.3). Необходимым условием проявления ветровой эрозии является ветер, скорость которого достаточна для отрыва и перемещения частиц почвы [12-13]. По таким признакам, как интенсивность, продолжительность и масштабы явления, а также размер причиняемого ущерба, различают повседневную ветровую эрозию и пыльные бури.

Рисунок 3 – Ветровая эрозия почв

Повседневная ветровая эрозия происходит при относительно медленном движении ветра, которое немного превышает критическую скорость для данной почвы. Такая эрозия обычно происходит в пределах нескольких соседних полей, где происходят все стадии дефляционного процесса, начиная от отдувания почвы и заканчивая отложением наносов. Практически все пахотные почвы в той или иной степени могут быть подвержены повседневной ветровой эрозии [14]. Степень проявления повседневной эрозии зависит от агрофона пылеобразующей площади (распаханность, наличие лесных насаждений, многолетних трав, кулис и др.). Увеличение площади с полем, которое оказывает опасность для дефляции, повышает скорость ветра и его разрушительную силу на поверхности почвы.

Пыльные бури – это атмосферное явление, которое представляет собой перемещение большого количества почвы и пыли под действием сильного ветра . Они обычно образуются в пустынных и полупустынных регионах, но иногда также могут возникать в степных и лесостепных областях. Обычно происходят с ранней весны, после засушливой осени и малоснежной зимы, однако иногда могут происходить даже зимой вместе с метелями. Высота пыльных бурь может достигать нескольких метров, а иногда и более 1 км.

При превышении некоторого порога скорости ветра (зависящего от механического состава почвы и её влажности) отрыв и перенос частиц почвы, пыли или песка от поверхности происходит скачкообразно и во взвешенном состоянии, при этом одновременно наблюдается и оседание на большой территории.

Повседневная ветровая эрозия приводит к снижению плодородия почв. В результате выдувания или засыпания почвой гибнут посевы сельскохозяйственных культур. При пыльных бурях затрудняется работа промышленных предприятий, транспорта, авиации и др. Запылённость воздуха отрицательно сказывается на здоровье людей.

При ветровой эрозии выносятся наиболее малые частицы почвы, и она проявляется на любых типах рельефа [15]. По степени проявления дефляции в соответствии с потерей гумусового горизонта выделяют следующие почвы:

Наиболее часто ветровая эрозия проявляется весной, когда почва разрыхлена, подсушена, распылена и не покрыта растительностью и пожнивными остатками. Распространение ветровой эрозии приводит к незаметному, но постоянному снижению почвенного плодородия. Ветровая эрозия наносит большой ущерб сельскому хозяйству. В результате эрозии не добирается 5-я часть продукции растениеводства.

4. Опасность эрозии почвы

Эрозия почв при отсутствии мер профилактики по её предотвращению имеет большое экономическое и экологическое бедствие, которое грозит полным выведением ценных земель из оборота и их деградацией. Наносит большой ущерб не только сельскому, но и всему народному хозяйству. В разных зонах и при различной интенсивности эрозионных процессов ущерб от эрозии неодинаков, однако можно составить общую схему слагаемых ущерб. Опасность эрозии почв заключается в [16]:

5. Факторы, вызывающие эрозию почв

Факторы, вызывающие эрозию принято подразделять на естественные и антропогенные. Под естественными подразумеваются факторы, вызванные природными процессами. К ним относятся [18-19]:

Климат

Поскольку главным разрушителем плодородного слоя является вода, то количество осадков их вид, продолжительность, интенсивность, а также время выпадения является ключевым фактором. Чем больше влаги выпадет, тем выше шанс вымывания питательных веществ с верхнего слоя. Косвенно на развитие эрозионных процессов влияют температура и влажность воздуха, скорость и продолжительность ветра.

Рельеф

Скорость эрозионных процессов напрямую зависит от угла и протяженности склона. Процесс вымывания осуществляется под воздействием земной гравитации, при этом равнинные участки остаются стабильными. Уклон местности в 2-4 градуса увеличивает смыв полезных веществ почти в 2 раза по сравнению с прямой поверхностью. Рост уклона с 4 до 8 градусов увеличивает смыв в 7,2 раза .

Уклон – отношение превышения начала отрезка над концом (h) к длине отрезка (L), выраженное в градусах, определяется по формуле: