Реферат по теме выпускной работы

Содержание

- Введение

- 1. Интеллектуальные способы распознавания плоскостопия

- 1.1 Многослойный перцептрон

- 1.2 Сверточная нейронная сеть

- 1.3 Обработка естественного языка

- 1.4 Сегментация изображений

- Выводы

- Список источников

Введение

В медицине важную роль играет диагностика. Своевременный диагноз позволяет легко подобрать метод лечения, а также существенно повысить шансы выздоровления пациента. Применение нейросетей – один из способов улучшения эффективности диагностики медицины [1].

Точность диагноза и то, насколько быстро он может быть поставлен, зависит от многих факторов: состояние пациента, имеющаяся информация о симптомах и признаках болезни, результаты лабораторных исследований, суммарное число медицинских сведений о наблюдении аналогичных симптомов при самых разнообразных заболеваниях и непосредственно квалификации врача [2]. Важная роль в данном процессе принадлежит человеческому фактору, который часто приводит к неудачам.

Ниже приведена часть конкретных затруднений медицинской диагностики, которые следует учитывать [3].

Базой для качественного диагноза является достаточный практический опыт, который можно получить непосредственно на середине врачебной карьеры, и он является невосполнимым к окончанию академического образования.

В частности, это касается немногих или недавно изученных заболеваний, когда врачи, имеющие опыт, находятся в том же положении, что и начинающие.

Качество диагностики непосредственно зависит от умений, наличия информационной базы и проницательности врача.

Личные проблемы и недомогание отрицательно проявляются в рабочей деятельности врача.

Подготовка специалистов – процедура длительная и дорогостоящая, в результате чего во многих странах, в том числе и достаточно прогрессивных, ощущается нехватка специалистов.

Медицина является одной из самых скорорастущих и прогрессивных сфер науки [4]. Современные результаты перекрывают своих предшественников, новые препараты возникают с каждым днем. То же самое касается и самих болезней, принимающих новые виды.

Эти факторы вызывают необходимость нахождения современных решений и инструментов, таких как использование искусственных нейронных сетей (ИНС) [5]. ИНС – это воплощение нейронных структур человеческого мозга в программу. Биологический нейрон является особой клеткой, структурно состоящей из ядра, тела клетки, а также отростков. Выделяют одну из основных задач нейрона – изображение электрохимического импульса по нейронной сети при помощи доступных отношений с иными нейронами. При этом каждая связь обладает определенной величиной, которую именуют силой синаптических отношений. Данная величина находит, что происходит с электрохимическим сигналом во время его передачи на иной нейрон: выполняется усиление, ослабление или сохраняется стабильность. Нейрон срабатывает при превышении некоторого уровня (порога срабатывания), где общий уровень сигналов приходит непосредственно к его ядру.

1. Интеллектуальные способы распознавания плоскостопия

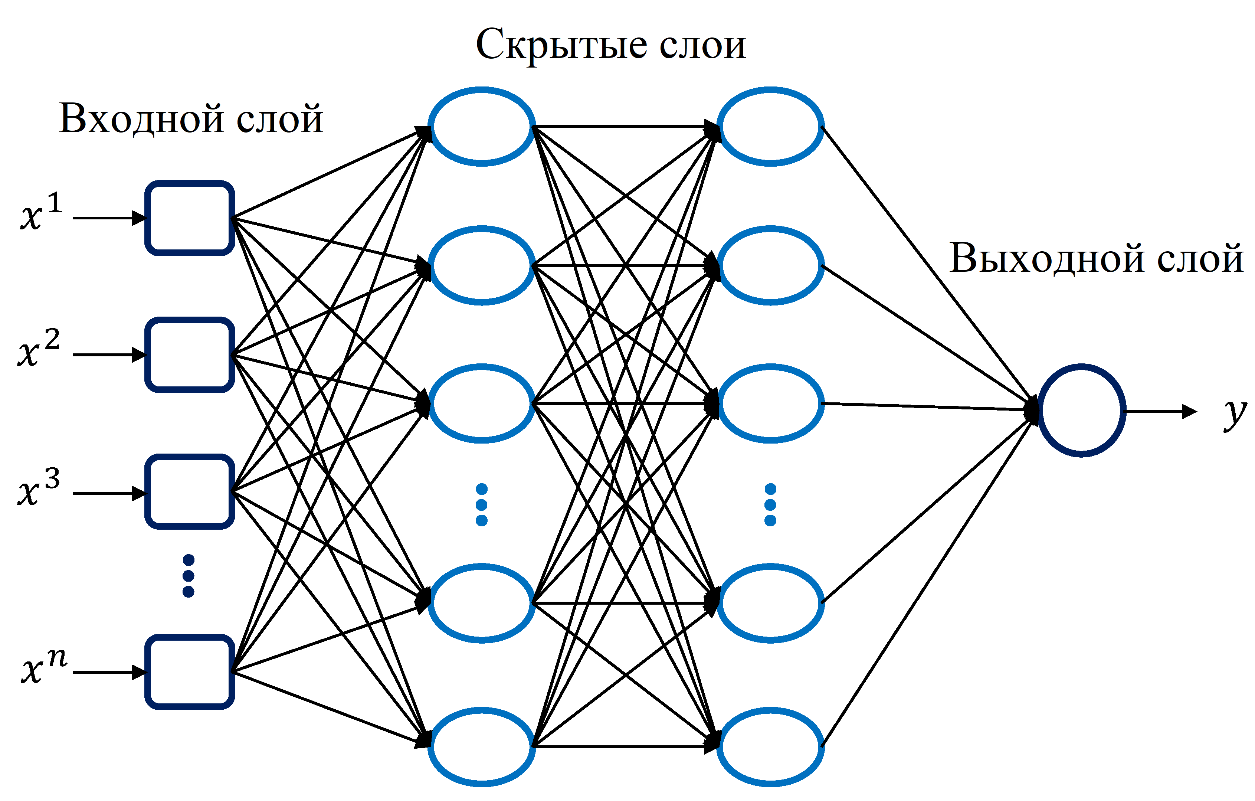

1.1 Многослойный перцептрон

Многослойный перцептрон – это тип искусственной нейронной сети, который состоит из трех или более слоев: входного, одного или нескольких скрытых и выходного (см. рис. 1.1). Каждый нейрон в этих слоях связан с нейронами следующего слоя весовыми коэффициентами, которые корректируются в процессе обучения сети [6].

Рисунок 1.1 – Архитектура многослойного перцептрона

Входной слой принимает вектор признаков и передает его в первый скрытый слой. Нейроны входного слоя обычно не выполняют вычислений, а лишь распределяют входные данные по нейронам следующего слоя.

Скрытые слои являются основными вычислительными элементами многослойного перцептрона. Каждый нейрон в скрытом слое принимает взвешенную сумму от нейронов предыдущего слоя, применяет к ней активационную функцию (например, сигмоидальную или ReLU) и передает результат следующему слою. Активационные функции вносят нелинейность в процесс обработки данных, что позволяет многослойному перцептрону моделировать сложные зависимости.

Выходной слой состоит из одного или нескольких нейронов, которые выдают конечный результат работы сети. В зависимости от задачи, это может быть классификация (где активационная функция часто является softmax) или регрессия (с линейной активационной функцией).

Обучение многослойного перцептрона осуществляется с использованием алгоритма обратного распространения ошибки, который корректирует веса сети на основе разницы между фактическим выходом сети и желаемым результатом. Процесс обучения включает в себя два этапа [7]:

- Прямое распространение, где входные данные проходят через сеть, и вычисляется выходной сигнал.

- Обратное распространение, где вычисляется градиент функции потерь по отношению к весам сети, и веса корректируются с использованием методов оптимизации, таких как стохастический градиентный спуск.

Принцип работы многослойного перцептрона в распознавании плоскостопия заключается в следующем:

- сбор данных (для начала необходимо собрать достаточное количество рентгеновских снимков стопы, которые уже классифицированы специалистами как примеры с плоскостопием и без него);

- предварительная обработка (изображения подвергаются предварительной обработке для улучшения качества и выделения характерных признаков, таких как контуры костей стопы, углы и расстояния между определенными точками);

- обучение сети (с помощью алгоритма обратного распространения ошибки многослойный перцептрон обучается распознавать паттерны, соответствующие плоскостопию, где в процессе обучения сеть корректирует веса связей между нейронами, минимизируя разницу между фактическими и предсказанными значениями);

- тестирование и валидация (после обучения сеть тестируется на новом наборе данных, чтобы оценить ее способность к распознаванию плоскостопия, что позволяет определить точность и надежность модели).

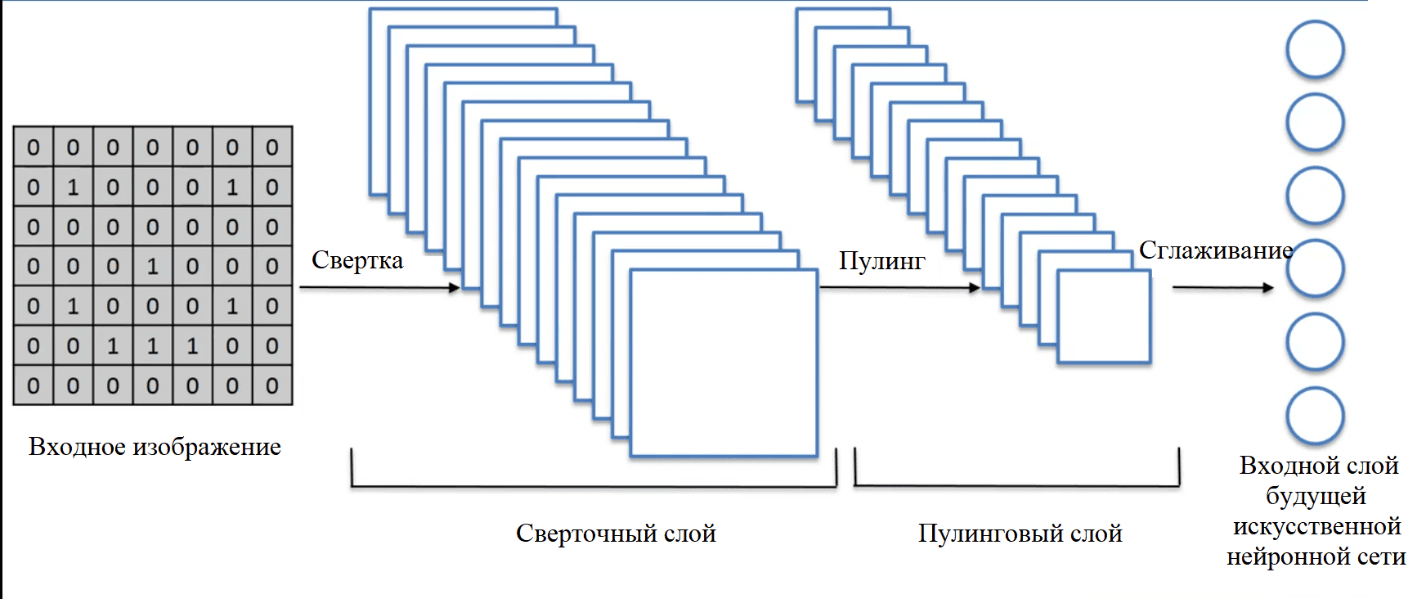

Математическое описание многослойного перцептрона рассчитывается для каждого нейрона j в слое с выходом y как (1.1):

| (1.1) |

где w– вес связи между нейроном i предыдущего слоя l-1 и нейроном j текущего слоя l, b – смещение нейрона j, а f – функция активации, например, сигмоидная функция или ReLU.

В медицине использование многослойного перцептрона для распознавания плоскостопия позволяет автоматизировать процесс диагностики, уменьшая нагрузку на рентгенологов и повышая точность определения заболевания. Это особенно важно в условиях большого потока пациентов и необходимости быстрого принятия решений.

С учетом текущих достижений в области искусственного интеллекта и машинного обучения, можно ожидать дальнейшего усовершенствования методов распознавания плоскостопия с помощью многослойного перцептрона. Это включает в себя интеграцию с другими медицинскими информационными системами, улучшение алгоритмов обработки изображений и расширение обучающих наборов данных для повышения точности и универсальности моделей [8].

В таблице 1.1 приведены среднестатистические результаты классификации многослойного перцептрона для задачи распознавания плоскостопия. Эти метрики в совокупности предоставляют полную картину эффективности и надежности модели многослойного перцептрона в задаче диагностики плоскостопия.

Таблица 1.1 – Оценка качества модели многослойного перцептрона

| Метрика | Значение | Описание |

| Точность (Accuracy) | 0.95 | Доля правильных ответов модели из всех прогнозов |

| Полнота (Recall) | 0.90 | Доля истинно положительных результатов из всех реальных положительных случаев |

| Точность (Precision) | 0.92 | Доля истинно положительных результатов из всех положительных прогнозов модели |

| F1-мера | 0.91 | Среднее гармоническое полноты и точности, баланс между ними |

| ROC AUC | 0.96 | Площадь под кривой ошибок, чем ближе к 1, тем лучше качество модели |

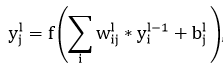

1.2 Сверточная нейронная сеть

Сверточная нейронная сеть представляет собой специализированную архитектуру искусственных нейронных сетей (см. рис. 1.2), разработанную для эффективного распознавания образов и анализа данных с пространственной структурой, таких как изображения [9]. Основная идея сверточных нейронных сетей заключается в использовании сверточных слоев для автоматического выделения важных признаков из входных данных.

Рисунок 1.2 – Архитектура сверточной нейронной сети

Сверточные нейронные сети являются одним из наиболее мощных инструментов в области компьютерного зрения и распознавания образов. Они особенно эффективны в задачах, связанных с анализом изображений, благодаря своей способности выделять иерархические признаки. В контексте распознавания плоскостопия сверточные нейронные сети могут быть обучены на рентгеновских снимках стопы для автоматического определения наличия и степени заболевания.

Архитектура сверточных нейронных сетей состоит из нескольких типов слоев [10]:

- сверточные слои (используют фильтры для выделения локальных признаков на изображении);

- функция активации (добавляет нелинейность в модель, позволяя ей учиться более сложным паттернам);

- пулинг слои (уменьшают размерность данных, сохраняя при этом важные признаки);

- полносвязные слои (классифицируют изображение на основе выделенных признаков).

Процесс обучения сверточной нейронной сети заключается в первичной подготовке данных, которая включает в себя сбор большого количества аннотированных рентгеновских снимков стопы. На следующем этапе выполняется предобработка, заключающаяся в нормализации изображений и возможном увеличении данных (data augmentation) для повышения обобщающей способности сети [11]. Непосредственно при обучении используются алгоритмы обратного распространения ошибки для настройки весов сети. По окончанию наступает этап валидации, где выполняется проверка точности модели на отдельном наборе данных.

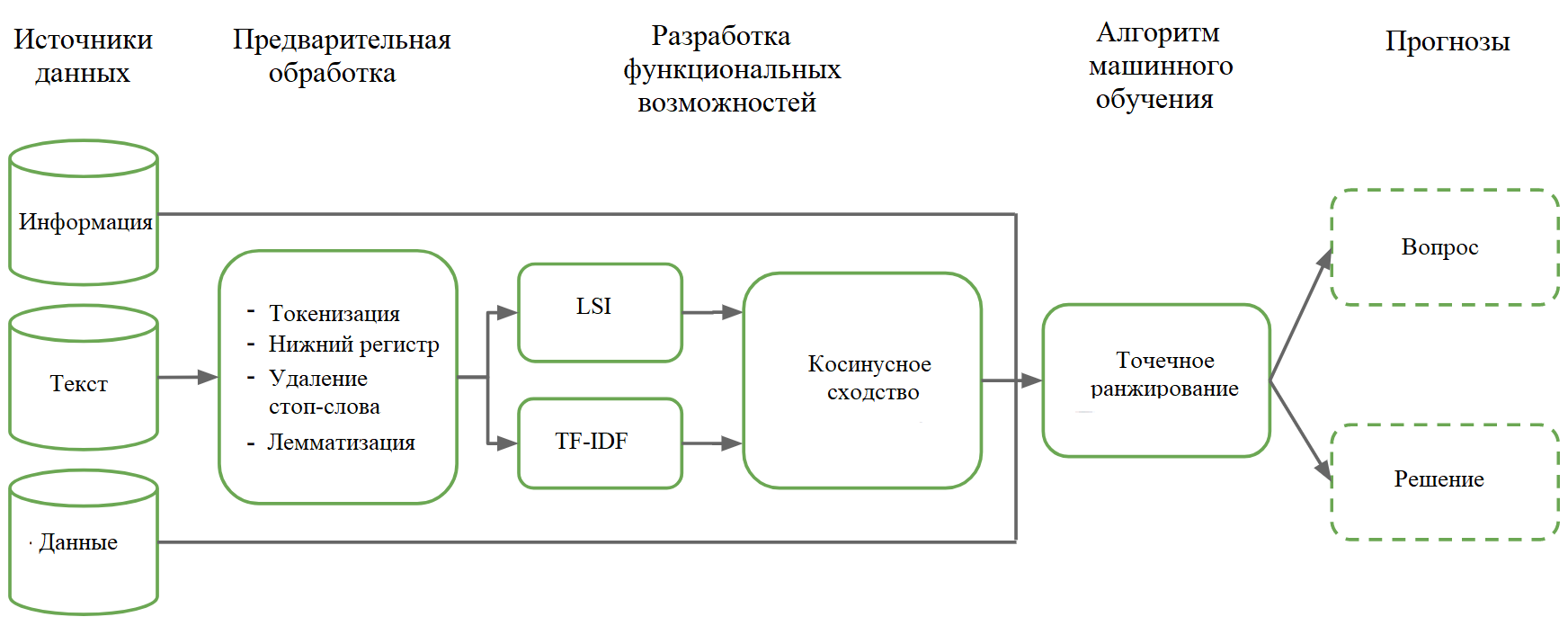

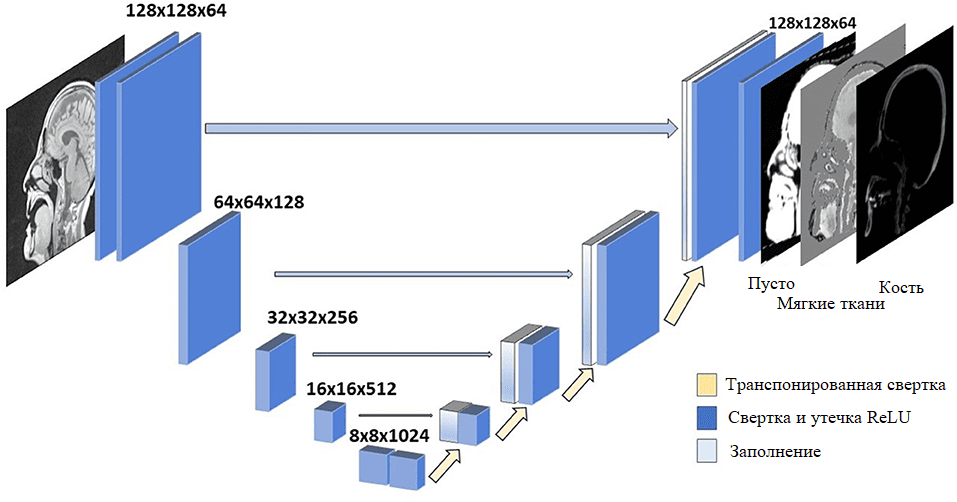

Математическое описание сверточной нейронной сети для создания карты признаков заключается в применении к исходному изображению в сверточном слое фильтра (1.2):

| (1.2) |

где F – значение в карте признаков, b – функция активации (например, ReLU), I – входное изображение, K – ядро свертки, b – смещение, m,n – индексы в пределах размера ядра свертки.

Сверточные нейронные сети могут быть интегрированы в медицинские информационные системы для предоставления быстрой и точной диагностики плоскостопия [12]. Это позволяет врачам сосредоточиться на более сложных задачах и улучшает качество лечения пациентов.

С улучшением алгоритмов обучения и увеличением доступных данных можно ожидать дальнейшего повышения точности и универсальности сверточных нейронных сетей в задачах медицинской диагностики.

В таблице 1.2 приведены среднестатистические результаты классификации сверточной нейронной сети для задачи распознавания плоскостопия. Эти метрики в совокупности предоставляют полную картину эффективности и надежности модели сверточной нейронной сети в задаче диагностики плоскостопия.

Таблица 1.2 – Оценка качества модели сверточной нейронной сети

| Метрика | Значение | Описание |

| Точность (Accuracy) | 0.98 | Доля правильных ответов модели из всех прогнозов |

| Полнота (Recall) | 0.97 | Доля истинно положительных результатов из всех реальных положительных случаев |

| Точность (Precision) | 0.96 | Доля истинно положительных результатов из всех положительных прогнозов модели |

| F1-мера | 0.97 | Среднее гармоническое полноты и точности, баланс между ними |

| ROC AUC | 0.99 | Площадь под кривой ошибок, чем ближе к 1, тем лучше качество модели |

1.3 Обработка естественного языка

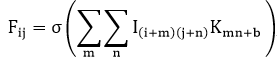

Обработка естественного языка – это область искусственного интеллекта, которая занимается разработкой алгоритмов и систем для понимания и генерации человеческого языка (см. рис. 1.3). Математическое описание обработки естественного языка включает в себя различные модели и методы, которые позволяют компьютерам анализировать, интерпретировать и реагировать на текстовые и голосовые данные [13].

Рисунок 1.3 – Архитектура обработки естественного языка

Основные ключевые математические концепции и модели, используемые в обработке естественного языка:

- векторное представление слов (слова представляются в виде векторов в многомерном пространстве, где семантически похожие слова находятся ближе друг к другу, что достигается с помощью моделей, таких как Word2Vec или GloVe);

- модели последовательностей (рекуррентные нейронные сети, включая LSTM и GRU, используются для работы с последовательностями данных, такими как предложения или параграфы);

- трансформеры (это архитектура, основанная на механизмах внимания, которая позволяет моделям обрабатывать слова в контексте всего предложения, как модель BERT);

- модели классификации (алгоритмы машинного обучения, такие как SVM или нейронные сети, используются для классификации текстов, например, по тональности или теме);

- модели языкового моделирования (генерируют текст, предсказывая следующее слово в последовательности на основе предыдущих слов, что может быть реализовано с помощью n-грамм или нейронных сетей).

Математически, многие из этих методов можно описать через функции потерь, которые оптимизируются в процессе обучения, и через различные виды оптимизационных алгоритмов. Например, функция потерь кросс-энтропии часто используется для обучения классификаторов и языковых моделей.

Распознавание плоскостопия в контексте обработки естественного языка включают в себя применение алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа текстовых описаний и заключений врача. Эти методы позволяют автоматизировать процесс диагностики, повышая его точность и скорость.

Основные этапы обработки естественного языка для распознавания плоскостопия включают в себя:

- предобработка данных (очистка текста от шума, нормализация слов, удаление стоп-слов и лемматизация);

- извлечение признаков (преобразование текста в числовой формат, который может быть обработан алгоритмами машинного обучения, методы которого включают в себя bag-of-words, TF-IDF, Word2Vec, GloVe);

- классификация (использование алгоритмов классификации, таких как наивный байесовский классификатор, логистическая регрессия, SVM, нейронные сети, для определения наличия плоскостопия на основе текстовых данных);

- оценка модели (проверка точности модели на тестовом наборе данных, использование метрик, таких как точность, полнота, F-мера).

Алгоритмы обработки естественного языка могут анализировать историю болезни пациента, выделяя ключевые слова и фразы, указывающие на плоскостопие. Кроме того, осуществляется извлечение информации из неструктурированных текстовых данных клинических записей, таких как описания симптомов, результаты осмотров и рекомендации врача. Также следует отметить автоматический анализ научных статей и клинических руководств для выявления последних исследований и методов лечения плоскостопия.

Также следует отметить неоднозначность естественного языка в связи с чем различные значения слов и фраз в зависимости от контекста могут затруднить точное распознавание состояний. Кроме того, существует специфика медицинской терминологии, из-за чего возникает необходимость точного понимания специализированной лексики и аббревиатур. В том числе необходимо брать во внимание интеграцию с медицинскими информационными системами для обеспечения совместимости такого рода систем с существующими медицинскими базами данных и программным обеспечением.

С улучшением алгоритмов обучения и увеличением объемов доступных данных, можно ожидать дальнейшего повышения точности и универсальности такого рода систем в задачах медицинской диагностики, включая распознавание плоскостопия.

В таблице 1.3 приведены среднестатистические результаты классификации обработки естественного языка для задачи распознавания плоскостопия. Эти метрики в совокупности предоставляют полную картину эффективности и надежности модели обработки естественного языка в задаче диагностики плоскостопия.

Таблица 1.3 – Оценка качества модели обработки естественного языка

| Метрика | Значение | Описание |

| Точность (Accuracy) | 0.94 | Доля правильных ответов модели из всех прогнозов |

| Полнота (Recall) | 0.93 | Доля истинно положительных результатов из всех реальных положительных случаев |

| Точность (Precision) | 0.95 | Доля истинно положительных результатов из всех положительных прогнозов модели |

| F1-мера | 0.94 | Среднее гармоническое полноты и точности, баланс между ними |

| ROC AUC | 0.85 | Площадь под кривой ошибок, чем ближе к 1, тем лучше качество модели |

1.4 Сегментация изображений

Сегментация изображений является ключевым компонентом в области компьютерного зрения и машинного обучения. Это процесс разделения изображения на составные части или сегменты, что позволяет анализировать и интерпретировать изображение на более детальном уровне (см. рис. 1.4). Существуют различные подходы к сегментации, включая традиционные методы и методы глубокого обучения [14].

Рисунок 1.4 – Архитектура сегментации изображения

Традиционные методы сегментации включают в себя [15]:

- пороговую обработку, где пиксели изображения классифицируются на основе их интенсивности;

- методы кластеризации, такие как K-means, где пиксели группируются в кластеры на основе их характеристик;

- морфологические операции, которые применяют структурные элементы для обработки изображений, например, для удаления шума или заполнения пробелов.

Методы глубокого обучения для сегментации изображений обычно основаны на сверточных нейронных сетях, которые могут автоматически извлекать признаки из изображений на различных уровнях абстракции. Среди наиболее популярных архитектур сверточных нейронных сетей для сегментации изображений выделяют:

- U-Net (имеет U-образную структуру, которая состоит из сжимающего пути для захвата контекста и расширяющего пути для точной локализации, причем широко используется в медицинской сегментации изображений);

- SegNet (включает в себя последовательность слоев кодировщика, которые захватывают контекстное представление изображения, и слоев декодера, которые восстанавливают пространственное разрешение для сегментации пикселей);

- DeepLab (использует атрофические свертки для увеличения поля зрения сверточных слоев и CRF для улучшения точности границ объектов).

Современные подходы к сегментации изображений часто используют энкодер-декодер структуры, где энкодер последовательно уменьшает размерность изображения, извлекая при этом признаки, а декодер восстанавливает пространственное разрешение и детализацию сегментов. Важным аспектом является использование skip-connections, которые помогают сохранять информацию о границах объектов при восстановлении изображения.

Математическая модель сегментации изображений обычно включает в себя формализацию процесса разделения изображения на сегменты, которые представляют различные объекты или области интереса. Основная цель состоит в том, чтобы присвоить каждому пикселю метку, указывающую на принадлежность к определенному сегменту. В контексте машинного обучения и глубокого обучения, где используются сверточные нейронные сети, математическая модель может быть представлена в виде серии операций, которые преобразуют входное изображение в набор сегментированных областей.

Эта модель позволяет сегментировать изображение, минимизируя внутреннее различие в сегментах и максимизируя различие между сегментами, а также учитывая гладкость границ сегментов.

В контексте глубокого обучения, математическая модель сегментации может быть представлена в виде функции потерь, которая оптимизируется в процессе обучения нейронной сети.

Эти математические модели являются основой для разработки алгоритмов сегментации, которые могут быть реализованы и обучены для выполнения задач сегментации на различных типах изображений.

Распознавание плоскостопия при сегментации изображений включает в себя использование алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения для анализа медицинских изображений, таких как рентгеновские снимки стопы. Эти методы позволяют автоматизировать процесс диагностики и улучшить точность определения данного заболевания.

Основные этапы сегментации изображений для распознавания плоскостопия:

- предобработка изображений (улучшение качества изображений путем коррекции контраста, фильтрации шумов и устранения артефактов);

- сегментация (разделение изображения на сегменты, соответствующие различным анатомическим структурам стопы, где методы сегментации включают пороговую обработку, водораздел и алгоритмы на основе сверточных нейронных сетей, такие как U-Net);

- извлечение признаков (определение характеристик сегментированных областей, таких как форма, размер и текстура, которые могут указывать на наличие плоскостопия);

- классификация (применение алгоритмов классификации для определения, соответствует ли сегментированная область нормальной анатомии стопы или показывает признаки плоскостопия).

Сверточные нейронные сети, такие как U-Net, могут быть обучены на большом наборе аннотированных изображений для выявления и сегментации анатомических структур стопы при анализе рентгеновских снимков. После сегментации стопы алгоритмы могут оценивать степень деформации посредством сравнения с нормальными параметрами стопы.

Также следует отметить вариабельность анатомических структур, где различия в анатомии стопы у разных пациентов могут усложнять процесс сегментации. Кроме того, необходимо учитывать качество изображений, так как низкое разрешение и контрастность изображений могут затруднять точную сегментацию. В том числе следует учитывать объем данных, так как для обучения эффективных моделей требуется большое количество аннотированных данных.

С улучшением алгоритмов машинного обучения и увеличением доступных данных ожидается дальнейшее повышение точности и универсальности методов сегментации изображений для диагностики плоскостопия. Исследования показывают, что модели на основе нейронных сетей, такие как U-Net, демонстрируют высокую точность сегментации и являются предпочтительным выбором для клинической практики.

В таблице 1.4 приведены среднестатистические результаты классификации сегментации изображений для задачи распознавания плоскостопия. Эти метрики в совокупности предоставляют полную картину эффективности и надежности модели сегментации изображений в задаче диагностики плоскостопия.

Таблица 1.4 – Оценка качества модели сегментации изображений

| Метрика | Значение | Описание |

| Точность (Accuracy) | 0.92 | Доля правильных ответов модели из всех прогнозов |

| Полнота (Recall) | 0.88 | Доля истинно положительных результатов из всех реальных положительных случаев |

| Точность (Precision) | 0.90 | Доля истинно положительных результатов из всех положительных прогнозов модели |

| F1-мера | 0.89 | Среднее гармоническое полноты и точности, баланс между ними |

| ROC AUC | 0.87 | Площадь под кривой ошибок, чем ближе к 1, тем лучше качество модели |

Выводы

В контексте медицинской диагностики, своевременность и точность диагноза играют критическую роль в определении эффективности лечения и улучшении прогноза для пациента. Традиционные методы диагностики зависят от множества переменных, включая клинический опыт врача, доступность и качество медицинских данных, а также от индивидуальных характеристик пациента. Однако, человеческий фактор может вносить элемент неопределенности в процесс диагностики, что потенциально приводит к ошибкам.

С учетом ограничений традиционных подходов, внедрение искусственных нейронных сетей (ИНС) представляет собой перспективное направление в области медицинской диагностики. ИНС могут обрабатывать большие объемы данных, выявлять сложные закономерности и предоставлять поддержку в принятии решений, что способствует повышению точности и скорости диагностического процесса.

Применение ИНС в медицине основывается на принципах работы биологических нейронов, которые передают электрохимические сигналы через синаптические соединения. Аналогично, ИНС используют математические модели для имитации нейронных связей и обучения на основе данных. Это позволяет ИНС адаптироваться и улучшать свою производительность по мере обработки новой информации.

В рамках данной работы , посвященной распознаванию плоскостопия, были определены ключевые задачи, включающие изучение многослойного перцептрона, сверточной нейронной сети, обработки естественного языка и сегментации изображений. Эти задачи направлены на разработку комплексного подхода к диагностике, который объединяет различные аспекты ИНС для обеспечения высокой точности и эффективности распознавания заболеваний.

В заключение, интеграция ИНС в медицинскую практику обещает значительные улучшения в диагностике, снижая зависимость от человеческого фактора и повышая качество медицинских услуг. Однако, необходимо учитывать этические и практические аспекты применения ИНС, а также обеспечивать надлежащее обучение медицинских специалистов для работы с такими технологиями.

Список источников

- Грибанов А.В., Джос Ю.С. О стратегических направлениях медико биологических исследований // Вестн. Сев. (Арктич.) федер. ун-та. Сер.: Мед.-биол. науки. 2013. № 1. С. 10–18.

- Головинова В.Ю., Киреев С.В., Котенко П.К., Минаев Ю.Л., Штамбург И.Н., Кузьмин С.В. Нейросетевые модели прогнозирования заболеваемости в организованных коллективах // Вестн. Рос. воен.-мед. акад. 2013. № 3(47). С. 150–153.

- Чаша Т.В., Харламова Н.В., Климова О.И., Ясинский Ф.Н., Ясинский И.Ф. Применение нейронных сетей для прогнозирования течения постгипоксических нарушений сердечно-сосудистой системы у новорожденных детей // Вестн. ИГЭУ. 2009. Вып. 3. С. 57–59.

- Сбоев А.В., Горохова С.В., Черний Н.Н. Разработка нейросетевой методики раннего диагностирования ишемической болезни сердца и коронарного атеросклероза // Вестн. ВГУ. Сер.: Химия. Биология. Фармация. 2011. № 1. С. 204–213.

- Colak M.C., Colak C., Kocaturk H., Sagiroglu S., Barutcu I. Predicting Coronary Artery Disease Using Different Artificial Neural Network Models // Anadolu Kardiyol. Derg. 2008. Vol. 8, № 3. P. 249–253.

- Atkov O.Yu., Gorokhova S.G., Sboev A.G., Generozov E.V., Muraseyeva E.V., Moroshkina S.Y., Cherniy N.N. Coronary Heart Disease Diagnosis by Artificial Neural Networks Including Genetic Polymorphisms and Clinical Parameters // J. Cardiol. 2011. Vol. 59, № 1. P. 190–193.

- Niranjana Murthy H.S., Meenakshi M. ANN Model to Predict Coronary Heart Disease Based on Risk Factors // Bonfring. Int. J. Man Mach. Interface. 2013. Vol. 3, № 1. Р. 13–18.

- Moghaddasi H., Mahmoudi I., Sajadi S. Comparing the Efficiency of Artificial Neural Network and Gene Expression Programming in Predicting Coronary Artery Disease // J. Health Med. Inform. 2016. Vol. 8, № 1.

- Arabasadi Z., Alizadehsani R., Roshanzamir M., Moosaei H., Yarifard A.A. Computer Aided Decision Making for Heart Disease Detection Using Hybrid Neural Network-Genetic Algorithm // Comput. Methods Programs Biomed. 2016. Vol. 141. P. 19–26.

- Caliskan A., Yuksel M.E. Classification of Coronary Artery Disease Data Sets by Using a Deep Neural Network // EuroBiotech J. 2016. Vol. 1, № 3. P. 271–276.

- Ясницкий Л.Н., Думлер А.А., Полещук А.Н., Богданов К.В., Черепанов Ф.М. Нейросетевая система экспресс-диагностики сердечно-сосудистых заболеваний // Перм. мед. журн. 2011. Т. XXVIII, № 3. C. 77–86.

- Ясницкий Л.Н., Думлер А.А., Богданов К.В., Полещук А.Н., Черепанов Ф.М., Макурина Т.В., Чугайнов С.В. Диагностика и прогнозирование течения заболеваний сердечно-сосудистой системы на основе нейронных сетей // Мед. техника. 2013. № 3(279). C. 42–43.

- Аравин О.И. Применение искусственных нейронных сетей для анализа патологий в кровеносных сосудах // Рос. журн. биомеханики. 2011. Т. 15, № 3(53). C. 45–51.

- Оленко Е.С., Киричук В.Ф., Кодочигова А.И., Колопкова Т.А., Демина Т.А., Субботина В.В., Сулковская Л.С., Букоткина Е.А. Использование искусственных нейронных сетей в прогнозировании риска развития артериальной гипертензии у пенитенциарных субъектов // Междунар. журн. приклад. и фундам. исследований. 2009. № 5. С. 119.

- Мустафаев А.В. Применение искусственных нейронных сетей для ранней диагностики заболевания сахарным диабетом // Кибернетика и программирование. 2016. № 1. С. 1–6.