Реферат по теме выпускной работы

Содержание

- Введение

- 1. Измерение температуры сахарного сиропа

- 2. Измерение плотности сиропа

- 3. Определение концентрации сиропа в процессе уваривания косвенным методом

- Заключение

- Список источников

Введение

Высококачественный карамельный сироп производится путем уваривания сахарного сиропа до получения густой массы с содержанием влаги в пределах 1,5—3%. В качестве основных компонентов при изготовлении карамели используются сахарный песок, крахмальная патока, фруктово-ягодные добавки, молочные продукты, жиры, какао-продукты, орехи, пищевые кислоты, ароматизаторы, красители и другие ингредиенты.

Приготовление сиропа представляет собой технологический процесс, включающий несколько стадий:

- Нагревание большой емкости с водой до температуры кипения.

- Добавление сахара в процессе нагревания.

- Уваривание сиропа в процессе кипения.

- Приготовление сиропа требуемой концентрации.

- Охлаждение.

-

При уваривании карамельного сиропа осуществляется контроль следующих его параметров:

- температура сиропа;

- плотность сиропа;

- процентное содержание сахара в сиропе;

- продолжительность обработки;

- вязкость сиропа в немного охлажденном состоянии.

Для получения сиропа высокого качества необходимо осуществлять постоянный контроль технологии его изготовления в режиме реального времени в сложных технологических условиях производства. Для этого необходимо применять методы контроля параметров сиропа, позволяющие выполнять измерения в условиях высоких температур и в режиме реального времени.

В реферате рассмотрены: а) методы измерения температуры и плотности сиропа, б) определения процентного содержания сахара в сиропе в процессе его уваривания, в) расчета полученных данных с целью определения текущей стадии приготовления сахарного сиропа.

1. Измерение температуры сахарного сиропа

Как правило, устройства для измерения температуры (термометры [1, 2]) состоят из чувствительного элемента, находящегося в тепловом равновесии с исследуемой средой, и измерительного прибора, регистрирующего изменение свойства термометрического вещества чувствительного элемента [3]. Иногда для целей термометрии используют зависимость от температуры параметров самой исследуемой среды (оптических, акустических, электрических…), являющихся устойчивой функцией температуры среды.

Существуют два основных типа методов измерения температуры: контактный и бесконтактный. Контактные методы предполагают погружение измерительного зонда, оснащенного термометрическим элементом, непосредственно в измеряемую среду. Температура среды определяется по показаниям температуры самого зонда. Бесконтактные методы основаны на регистрации термометрических характеристик самой среды без физического контакта с ней.

В настоящее время чаще применяются и наиболее полно развиты контактные методы. Бесконтактные методы применяют главным образом для измерения температуры плазмы, дистанционных измерений и т.п. В зависимости от термометрических свойств, наиболее часто используемые контактные методы можно классифицировать следующим образом: механические, электрические, термодинамические и оптические.

Основной недостаток механических, термодинамических и оптических термометров заключается в том, что они не способны преобразовать информацию о измеряемой величине в электрический сигнал.

Основными термометрическими свойствами, на которых основана работа электрических термометров, являются следующие: изменение электрического сопротивления, термо-ЭДС, пироэлектрический эффект, изменение упругой постоянной пьезокристаллов, изменение магнитной восприимчивости и пр. Электронные термометры являются наиболее распространённым видом измерительных приборов (как эталонных, так и рабочих), предназначенных для измерения температуры в различных областях применения.

2. Измерение плотности сиропа

Пикнометрический метод определения плотности жидкости реализуется в пикнометре. Пикнометр представляет собой стеклянный сосуд с узким горлышком и риской на его верхней части, снабжённый плотно прилегающей крышкой-колпачком. Данный прибор используется для высокоточного определения плотности различных веществ, преимущественно жидкостей.

Определение плотности жидкостей пикнометром основывается на сравнении массы фиксированного объёма исследуемого вещества с массой такого же объёма дистиллированной воды при одинаковой температуре. Для обеспечения точности измерений проводятся два параллельных опыта, по результатам которых рассчитывается среднее арифметическое значение. Метод пикнометрии характеризуется высокой точностью, достигающей 0,001 г/см?, если измерения выполняются в строгом соответствии с установленными требованиями. Несмотря на это, данный метод достаточно трудоемок и требует значительных временных затрат.

Ареометрический метод определения плотности жидкости осуществляется при помощи ареометра [4]. Ареометр представляет собой стеклянный цилиндр, завершающийся сверху запаянным стержнем, на котором нанесена градуированная шкала плотности. Нижняя часть балластной камеры ареометра заполнена балластом постоянного веса (дробь или высечка). Традиционно в нижней части ареометра интегрирован термометр с ценой деления 1 градус Цельсия, что позволяет осуществлять одновременное измерение плотности и температуры продукта. Принцип функционирования ареометра опирается на закон Архимеда. В соответствии с этим законом, на тело, помещенное в жидкость, воздействует выталкивающая сила, ориентированная вертикально вверх и равная весу жидкости, смещенной погруженной частью ареометра.

Гидростатический метод измерения плотности жидкости основан на использовании зависимости между плотностью жидкости «p» и ее гидростатическим давлением «Р» на определенной глубине «h», измеряемой от поверхности жидкости[5]:

- где g — ускорение силы тяжести,

- p - плотность жидкости.

При постоянной высоте столба жидкости (раствора) «h» его гидростатическое давление служит мерой плотности раствора. Давление столба жидкости измеряют с помощью измерительного преобразователя разности гидростатических давлений.

Из всех рассмотренных методов, гидростатический – единственный метод, позволяющий создать автоматическую систему измерения и контроля плотности в процессе производства.

3. Расчет концентрации косвенным методом

Для измерения концентрации сиропа существует несколько основных методов, но большинство из них не обладают необходимой скоростью измерения. Рассмотрим их подробнее.

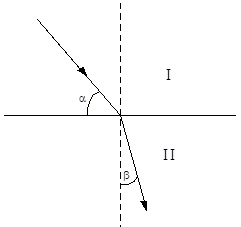

Рефрактометрический метод анализа основан на измерении показателя преломления анализируемого вещества [6]. При переходе светового луча из одной прозрачной среды в другую на границе раздела сред происходит изменение направления его распространения, то есть луч света испытывает преломление (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Преломление светового луча на границе раздела двух сред

Для определения показателя преломления веществ используются специализированные приборы, именуемые рефрактометрами. В целях контроля технологических процессов в кондитерском производстве применяются рефрактометры моделей РПЛ-3 (пищевой лабораторный), УРЛ (универсальный лабораторный) и РПЛ-2 (прецизионный лабораторный).

В кондитерском производстве чаще всего применяют рефрактометр РПЛ-3. Он применяется для определения сухих веществ в водных растворах сахара концентрацией от 0 до 95%. Предел допускаемой погрешности измерений по шкале сухих веществ по сахарозе ±0,1%.

Рефрактометр, предназначенный для лабораторного анализа, определяет концентрацию образца, но не способен осуществлять непрерывное измерение в режиме реального времени в производственных условиях при высокой температуре. Отсутствие у прибора электрического интерфейса, а также длительность процедуры анализа ограничивают его применение в динамических системах.

Фотоколометрия - это метод количественного анализа, основанный на избирательной способности различных веществ и их растворов поглощать световой поток [7, 8].

В кондитерском производстве этим методом определяют содержание редуцирующих веществ, общего сахара, алкоголя, цветность патоки, качество красителей, содержание карамельной массы в халве и др. При применении данного метода измеряют уменьшение светового потока при прохождении через исследуемое и стандартное вещество или через их растворы.

Методы фотоколориметрического анализа, используемые для определения концентрации веществ в окрашенных растворах, классифицируются по способу измерения интенсивности окраски на два основных типа: визуальные и фотоэлектрические.

Визуальный метод, также известный как колориметрия, основан на сравнении интенсивности окраски анализируемого раствора с интенсивностью окраски эталонных растворов с известной концентрацией вещества.

Фотоэлектрические методы анализа предполагают измерение интенсивности окраски, то есть ослабление света окрашенным раствором исследуемого вещества, при помощи фотоэлектроколориметра (ФЭК) или спектрофотометра в видимой области спектра.

Принцип функционирования фотоэлектроколориметров основан на измерении интенсивности света, прошедшего через кювету с исследуемым раствором. Световой поток заданного спектрального диапазона, после взаимодействия с образцом, попадает на фотоэлемент, преобразующий световое излучение в электрический сигнал. Этот сигнал регистрируется гальванометром и пропорционален концентрации вещества в растворе.

Данный метод применим даже при отклонении от основного закона светопоглощения. В таких случаях для калибровки прибора готовят серию стандартных растворов с известными концентрациями, отличающимися друг от друга не более чем на 10 %.

Так же, как и рефрактометр, ФЭК является лабораторным прибором, измеряющим концентрацию пробы, поэтому с его помощью не может быть реализована процедура измерения в реальном времени в производственных условиях.

Наиболее эффективным методом измерения концентрации сахара в сиропе является косвенный метод, осуществляемый посредством математического расчета значения параметра на основе одного или нескольких других параметров, полученных путем прямого измерения. Расчет концентрации сахара в сиропе косвенным методом выполняется на основе прямых измерений температуры и плотности сиропа [9].

Для технической реализации электронной системы, выполняющей измерение (контроль) концентрации сахара в растворах карамельного сиропа в реальном времени в условиях высокой температуры, необходимо иметь математическую модель для расчета значений текущей концентрации сахарного сиропа «С» по результатам измерений его текущей плотности «p» и температуры «Т»:

C = f(p, T)

В литературе [10] приведены табулированные зависимости плотности сахарного раствора «p» от концентрации «С» и его температуры «Т». К сожалению, диапазоны изменения параметров сахарного раствора (концентрации и температуры) в указанных зависимостях более узкие (0%≤С≤75% и 0°С≤T≤100°С), чем это требуется для применения в разрабатываемой системе (до 120°С по температуре и до 98% по концентрации). Поэтому при проектировании электронной системы появилась необходимость разработать аналитическую зависимости C = f(p, T) для расчета в явном виде с использованием микропроцессорного устройства значений текущей концентрации сахарного сиропа «С» в диапазоне (75 … 98)% по результатам измерения текущей плотности сахарного сиропа «p» при температурах выше 100°С (до 120°С).

Разработка аналитической зависимости выполнялась последовательно в два этапа. На первом этапе была получена аналитическая зависимость c = f(p, T), позволяющая выполнять расчет значений текущей плотности раствора в рабочих диапазонах изменения температуры (от 80°С до 120°С) и концентрации (от 60% до 98%). Для этого:

а) была выполнена аналитическая аппроксимация «табличных» данных, приведенных в [10]; в результате была получена «узкая» аналитическая зависимость, позволяющая выполнять расчет значения текущей плотности раствора при любых значениях концентрации до 75% и температуры до 100°С;

б) затем выполнена экстраполяция «узкой» аналитической зависимости на нужные для разрабатываемой системы (рабочие) диапазоны изменения температуры и концентрации: (80 …120)°С - по температуре и (60 … 98)% (единиц измерения концентрации) - по концентрации.

На втором этапе на основе «рабочей» аналитической зависимости был сформирован алгоритм C(p,T) для расчета в системе значений текущей концентрации сахарного раствора по результатам измерения текущих значений плотности и температуры раствора в указанных выше диапазонах.

На этапе получения аналитической зависимости для расчета в системе значений текущей плотности раствора в рабочих диапазонах изменения температуры и концентрации вначале выполнена аналитическая аппроксимация табулированных данных полиномом 2-й степени в диапазоне 80°С≤Т≤100°С и 40%≤С≤75%.

- где T - температура измерения;

- C - концентрация измерения;

- A0, A1, A2, A3, A4, A5 - значения коэффициентов ряда.

Поскольку «рабочие» диапазоны изменения параметров сахарного раствора значительно шире, чем в таблице, полученной из литературных источников, в работе была выполнена экстраполяции полученной аналитической зависимости - p = f(C, T) - на «рабочие» диапазоны изменения параметров сахарного раствора: по температуре раствора до 120°С и концентрации до 98%. В процессе экстраполяции выполнен расчет значений плотности сахарного раствора с использованием полученных в работе значений коэффициентов ряда для диапазона изменения температуры раствора от 80°С до 120°С и концентрации от 60% до 98%. Результаты расчета (экстраполяции зависимости p = f(C, T) на «рабочие» диапазоны изменения параметров сахарного растворапреобразуются в таблицу). В этой таблице, приведены построчно табличные (а), расчетные (б) значения плотности раствора и значения абсолютной погрешности аппроксимации плотности сахарного раствора (в) в г/см3.

Для обработки результатов косвенного измерения концентрации сахара в сиропе было решено использовать методы кусочно-линейной аппроксимации и полиномиальной аппроксимации [11].

Метод полиномиальной аппроксимации основан на создании модели формулы исследуемой функции. Для получения точных результатов при помощи данного метода необходимо использование полинома высокой степени. К достоинствам данного метода по сравнению с методом кусочно-линейной аппроксимации можно отнести более высокую точность измерений, при условии использования полинома высокой степени, упрощенный алгоритм действий, при неизменности формулы косвенного измерения и внешних условий.

Формула полиномиальной аппроксимации имеет вид:

- где T - температура измерения;

- p - плотность измерения;

- A0, A1, A2, A3, A4, A5 - значения коэффициентов ряда.

Метод кусочно-линейной аппроксимации основан на выборе наиболее приближенного значения из таблицы [12]. Для его реализации необходимо принять, что исследуемая функция имеет линейную зависимость внутри каждой отдельно взятой ячейки таблицы.

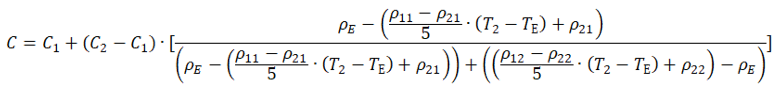

Для определения точного значения результата косвенного измерения концентрации в полученном диапазоне используется формула:

- где C1 и С2 – меньшее и большее значения диапазона концентрации;

- pЕ и ТЕ – результаты прямых измерений плотности и температуры;

- Т1 и Т2 – меньшее и большее значения диапазона температуры;

- p11, p12, p21, p22 – значения матрицы плотности.

Недостатком метода полиномиальной аппроксимации являются меньшая практичность. Для получения формулы полинома требуется выполнить сложный математический алгоритм. Это сильно затрудняет калибровку в производственных условиях.

К недостаткам метода кусочно-линейной аппроксимации можно отнести необходимость составления таблицы значений исследуемой зависимости. Для получения высокой составленная таблица должна быть подробной. Это в свою очередь означает увеличение объема памяти микроконтроллера, которое будут занимать табличные данные.

Заключение

Для производства сахарного сиропа высокого качества, которая применяется в различных сферах кондитерской промышленности, требуется непрерывный контроль основных параметров в течение всего процесса изготовления.

В большинстве современных карамельных фабрик используются устаревшие методы контроля температуры и концентрации сахара в сиропе. Большинство из этих методов являются слишком инертными, что делает результаты измерений недостоверными.

Контроль качества сахарного сиропа требует выполнения измерения параметров сиропа в реальном времени в условиях высокой температуры. Разработка устройства контроля должна базироваться на повышении устойчивости к внешним условиям и автоматизации процесса измерения.

Постоянный контроль позволит повысить качество производимого продукта и откроет возможности к автоматизации процесса приготовления сахарного сиропа, что в свою очередь позволит повысить не только качество, но и количество производимого товара.

Список источников

- Бенедикт, Р. П. Основы измерений температуры, давления и расхода / Р. П. Бенедикт — 3-е изд.:1984.

- Костюрина, А. Г. Методы измерения температуры. Методическое пособие / А. Г. Костюрина — Новосибирск: 2012. — 69 c.

- Андрусевич, А. Термометры сопротивления: от теории к практике / А. Андрусевич, к.т.н. А. Губа // Компоненты и технологии. — 2011. — № 7. — С. 61-66.

- Гашенко, Ю. В. Аналитический обзор и исследование устройств и методов измерения плотности жидкости / Ю. В. Гашенко, В. Н. Астапов // Научное обозрение. — 2019. — № 6. — С. 21-27.

- Татен, П. В. Устройство измерения плотности сахарного сиропа гидростатическим методом с компенсацией постоянного уровня / П. В. Татен, В. Д. Коренев. — Автоматизация технологических объектов и процессов. Поиск молодых: сборник научных трудов ХIХ научно-технической конференции аспирантов и студентов в г. Донецке 21-23 мая 2019 г. – Донецк, ДОННТУ, 2019.

- Колубаева, Л. А. Определение показателя преломления жидкости рефрактометром. Методическое пособие. / Л. А. Колубаева, А. И. Башкиров; Издательство СибГМУ, 2017. - 10 с.

- Герасимова, Н. С. Фотоколометрические методы анализа / Н. С. Герасимова — Москва: МГТУ имени Баумана, 2010 — 39 c.

- Долгов, В. В. Фотоколометрия в лабораторной практике / В. В. Долгов, Е. Н. Ованесов, К. А. Щетникович — Москва: Российская медицинская академия последипломного образования, 2004 — 142 c.

- Чистяков, В. С. Краткий справочник по теплотехническим измерениям. / В. С. Чистяков; М.: Энергоатомиздат, 1990. – 320 c.

- Лурье, И. С. Руководство по технологическому контролю в кондитерском производстве / И. С. Лурье — М.: Пищевая промышленность. — 1978.— 278 с.

- Булатов, М. И. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа / М. И. Булатов, И. П. Калинкин; изд. 5-е, перераб. - Л.: «Химия», 1986. - С. 9. - 432 с.

- П., Лонг, Н. Оптимальное кусочно-линейное подоходное налогообложение / П. Лонг Н.; Рис Р. // Журнал общественной экономической теории. — 2014. — № 16(4). — С. 523-545.